-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

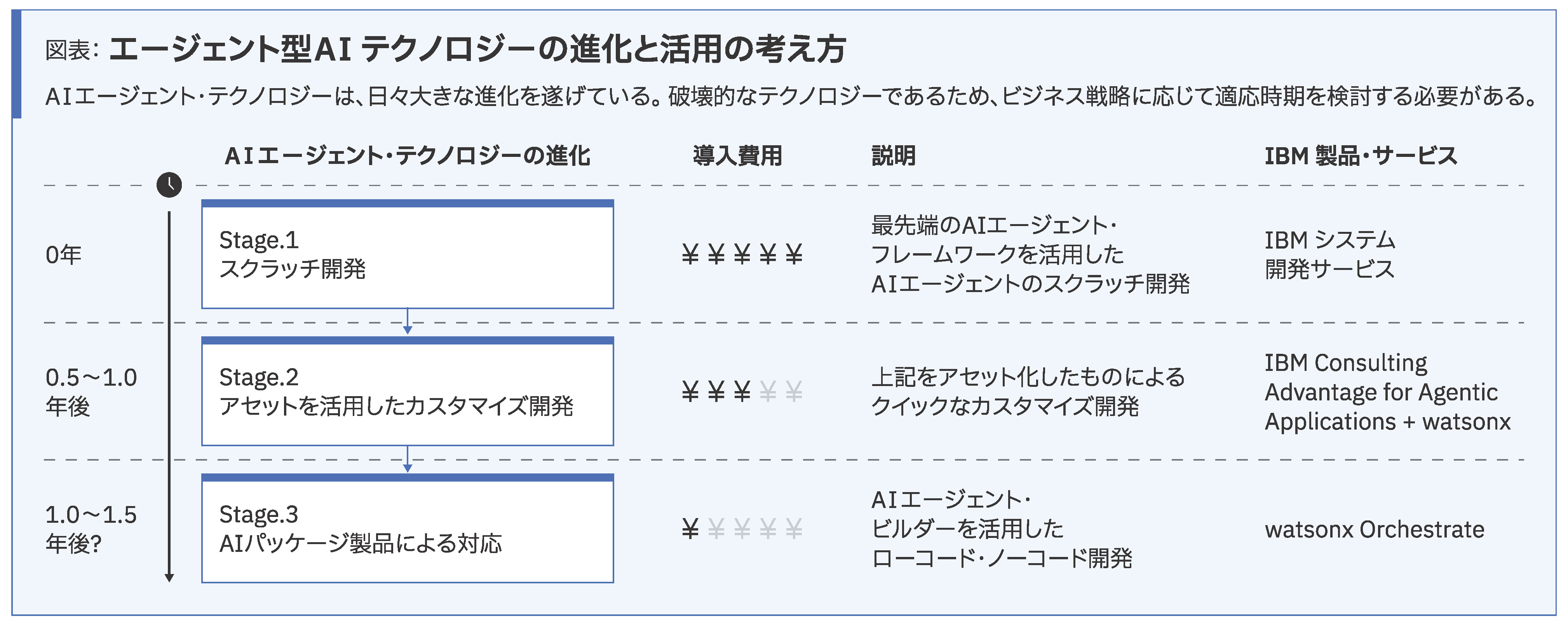

自律的に判断し、タスクを実行するAIエージェントが「業務の主体」となる時代に突入しつつある。人手不足やコスト削減に悩む企業にとって、AI主導の業務変革はもはや選択肢ではなく、必然だ。日本IBMのキーパーソンに、その本質を聞いた。

人による業務が「AI主導」になる

AIの進化は目覚ましい。つい1年前までは、インターネット上の情報などを収集し、それをもとにテキストや画像、動画などのコンテンツを作成する「生成AI」が注目され、大半の企業が業務効率化などの目的で活用するようになった。

だが、それもすでに過去の話になりつつある。いま、ビジネスの世界で注目されているのは「AIエージェント」だ。生成AIとAIエージェントは何が違うのか。

「人の問いかけに対する答えを提示するまでが生成AIの仕事。これまで生成AIはアシスタント的な役割で、答えに基づくタスク処理は人が主体となって行っていました。それに対しAIエージェントは、生成AIの技術を活用しつつ、人に代わってタスク処理までを自律的に行える点が大きな違いです」と説明するのは、日本IBMコンサルティング事業本部AIエージェント事業 事業部長の鳥井卓氏である。

自律的にタスクをこなすAIエージェントなら、人とまったく同じ業務を丸ごと任せることもできる。人は監督の立場に専念することで、大幅な省人化や省力化を図れるのだ。

「IBMは、人の業務をAIエージェントに任せる『AIファースト』(AI主導)の時代が確実にやってくると予見しています。労働人口の減少が深刻化している日本では、なおさら人主導からAI主導の業務変革が求められるはずです」と鳥井氏は見る。

業務の主体が人からAIに移れば、大幅なコスト削減も期待できる。一概には言えないが、AIなら、人と同等の仕事を150~200円の時間単価でこなせる場合もあるという。

日本企業が越えるべき壁とは

マンパワーの補填だけでなく、生産性や収益性の向上、ひいては競争力の強化にもつながるのだ。

ただし、日本企業がAIファーストの業務変革を実践するには、越えなければならない壁もある。

「『人の業務をどうやってAIに任せるのか』という具体的なイメージが湧きにくいことが、大きな壁の一つといえるでしょう。その壁を打ち破るため、IBMはお客様ごとの業務プロセスの現状を把握し、どの業務をどのAIエージェントに任せていけばいいのか、というプロセスの設計から支援することができます」と鳥井氏は語る。

人に代わって業務を行うAIエージェントは、人がそうするように、社内で動いているシステムから必要な情報を取り、その情報をもとにシステム上で必要な処理を実行する。