-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

私はこの10年間というもの、より競争力のある会社に生まれ変わろうと努力する企業を100社以上、見守ってきた。その100社の中には、大会社(フォード)もあれば、小さな会社(ランドマーク・コミュニケーションズ)もあった。アメリカに本拠地を置く会社(ゼネラル・モータース)もあれば、そうでない会社(ブリティッシュ・エアライン)もあった。また、倒産寸前の会社(イースタン・エアライン)もあれば、十分な収益を上げている会社(ブリストル・マイヤーズ・スクイブ)もあった。それぞれの会社により、改革の呼び方は実にさまざまなものがあった。トータル・クオリティ・マネジメント、リエンジニアリング、ライトサイジング、リストラクチャリング、カルチャー改革、ターンアラウンドなど。しかし、ほぼすべてのケースにおいて基本的なゴールは共通している。それは、より競争の激しい新しい市場環境に対応していくため、ビジネス・プロセスに抜本的な改革を行うことである。

こういった企業のうち、改革が全面的に成功したといえるのはごく少数だ。逆に、いくつかの企業ではまったくの失敗に終わっている。その他の大多数の企業は、その間のどこかに位置しているわけだが、成功の度合いを比べてみると、失敗に近い側にかなりの企業が集中していることがわかる。このことから得られる教訓は、興味深いものであり、また今後10年間のますます競争が激化するビジネス環境の中で生き残ろうとする多くの企業にとって、有意義なものとなるだろう。

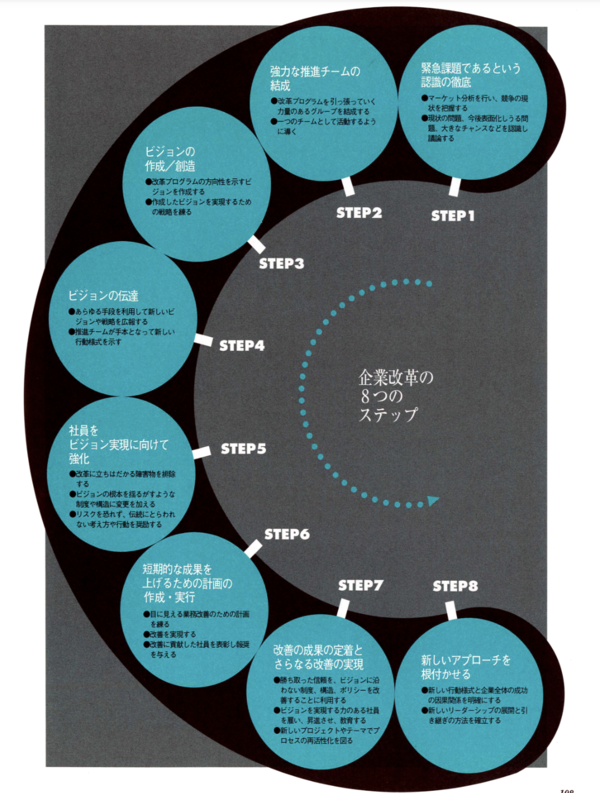

成功を収めたといえるケースから学ぶべき最も一般的な教訓は、改革プロセスとはいくつかのフェーズに分けて行われるものであり、通常、トータルでかなりの期間が必要であるということである。これらのステップをいくつか省略してしまうと、改革のスピードアップに成功したという錯覚を生むだけで、決して十分な結果を生み出すことはできない。もう一つの教訓は、どのフェーズにしろ致命的なミスを犯すと、改革の勢いを損ない、せっかくの成果をふいにしてしまうという壊滅的なダメージを与えてしまうことだ。組織改革の歴史は比較的浅く、おそらくそのせいで、辣腕家といわれる人物でも、少なくとも1つは大きな間違いを犯してしまうのであろう。

落とし穴1

緊急課題であるという意識の徹底不足

改革が成功した例の大多数は、社員一人ひとりが、あるいは社内グループが、自分の会社の競争力の実情、市場での地位、テクノロジーのトレンド、経済的実績などの要素に厳しい目を向けてみたときから始まる。彼らが注目するのは、重要な特許が期限切れとなった場合に予想される利益の落ち込み、ここ5年間の核となるビジネスの利益の減少傾向、まだだれも目をつけていない新しいマーケットなどだ。

次に、このような情報、とくに企業としての危機的局面、潜在的な問題点、タイムリーで大きなビジネス・チャンスなどについて、広くかつ効果的に伝える方法を模索する。この最初のステップは、なくてはならないものだ。というのは、改革プログラムを立ち上げる、そのことだけを見ても、多くの社員の積極的な協力が不可欠だからである。モチベーションを与えなければ協力を得ることはできず、どんな努力もすべて無駄になる。

改革プロセス中の他のステップと比較して、この第1フェーズは容易に遂行できるように聞こえるかもしれない。しかし、そんなことはない。私がこれまでに見た中で、失敗した企業の50%はこの段階で失敗している。では、失敗の理由は何だろうか。社員を現在の快適な職場環境から、改革へ引きずり出すことがどれだけ骨の折れることか、役員がきちんと認識していなかった場合もある。また、緊急課題であることを十分知らしめることができたと高をくくっていたという例もあった。あるいは、忍耐が足りなかったという場合――もう準備段階はいいだろう、さっさと先へ進もう――もある。その他、役員たちがマイナスの可能性に縮み上がってしまったというケースも多い。勤続年数の長い社員は受け入れてくれないだろう、モラールが下がるのではないか、収拾のつかない事態になるかもしれない、短期的な業績が落ち込むだろう、株価が下がってしまったら、危機をもたらした犯人として自分たちがやり玉に挙げられるに違いない、などなど。

すくみ上がって何もできない経営幹部の背景には、たいてい、部長クラスが多すぎて指導者となれる人物がいないという事情がある。経営者の使命は、リスクを最小限にし、現行制度をうまく稼働させ続けることである。一方、改革とは、定義の上からいえば、新しい制度づくりを必要とすると同時に、常にリーダーシップを要求するものだ。本当に力のあるリーダーを必要な数だけ、経営幹部の一員として昇格させたり新たに雇い入れたりしない限り、改革プロセスの第1フェーズは、多くの場合、何の成果ももたらさない。

リーダーとして有能で、大きな改革の必要性を認識している人物を組織の新しいトップに据えることができれば、その人物は改革プログラムを開始しようとするだろうし、またうまく立ち上がる場合が多い。もし、会社全体が改革のターゲットになっているのなら、CEO(最高経営責任者)がカギだ。あるいは、ある部門の改革が必要なのであれば、その部門長がカギとなる。そして、カギとなる人物が、新しくリーダーになった人物ではなく、非常に優秀なリーダーでもなく、また過去の改革の功労者でもない場合には、第1フェーズは非常に困難な道となるおそれがある。

第1フェーズにおいては、業績が悪いという事実は、都合のよいことでもあり災いでもあるという両面性を持つ。プラスの面を見れば、業績の悪化の事実が社員の注意を引くことができる。その反面、選択しうる戦略の幅は狭められる。業績が好調であれば、まったく逆だ。すなわち、改革の必要性を社員に納得させるのは大変だが、改革を行うための資源は豊富ということになる。