エンゲージメントの低下が

失われた30年をもたらした

かつて日本が高度経済成長を遂げていた時代は、ビジネスはやればやっただけ伸び、社会に貢献している実感もあり、昨日より今日、今日より明日が良くなっていく中で、皆のエンゲージメントが高まっていた。

その後バブルが崩壊し、ITの進化や生産年齢人口の減少など、社会や経済を取り巻く環境が大きく変化する一方、企業や組織は過去の成功体験にとらわれて変われなかった。それがエンゲージメントの低下を招き、G7で最下位という労働生産性の低さに結びついてしまったのだ。「だからこそ、このままではまずいという危機感が高まり、エンゲージメントが再び脚光を浴びることになったのだと思います」(新居代表)。

先述したように、組織や仕事に対する自発的な貢献意欲であるエンゲージメントは、直接目で見ることはできない。そこでアトラエでは、エンゲージメントを測定して可視化するツール「wevox(ウィボックス)」を開発し、組織改善のプラットフォームとして提供している。

このツールは、日本のエンゲージメントの第一人者といわれる慶應義塾大学総合政策学部の島津明人教授の監修によって細部まで作り込まれている。従業員にアンケート形式で「職務」「自己成長」「健康」「支援」「人間関係」「承認」「理念戦略」「組織風土」「環境」の9つの分野で問いかけを行い、エンゲージメントを測定する。所要時間は2~3分。リリースから2年で利用企業・組織は約1000、これまでに蓄積したデータは1000万件に及ぶ。

こうしたビッグデータの分析によって、エンゲージメントのスコアが10ポイント上がると営業の受注率が1.2倍になることや、エンゲージメントの高い社員は半年後に昇進する確率が高いことなどが分かってきたという。

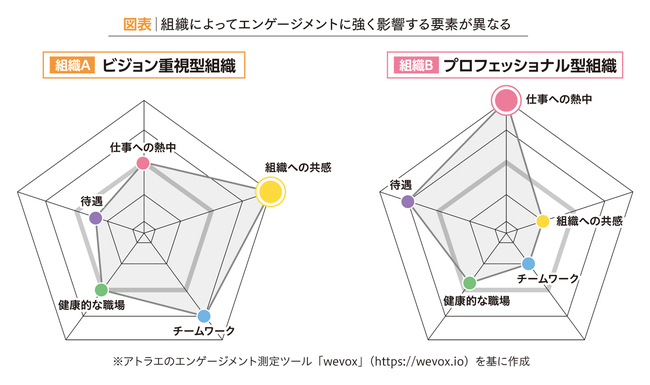

測定したエンゲージメントを可視化したイメージが下図だ。wevoxを利用している約1000の企業・組織の測定データを分析し、エンゲージメントを上下させる要素を次の5つのファクターに分類している。すなわち「仕事への熱中」「組織への共感」「チームワーク」「健康的な職場」「待遇」である。

「仕事への熱中」が高くなるためには、仕事内容が面白いか、成長機会があるか、日々達成感を得ているかなど、仕事内容や取り組み方がポイントとなる。

「組織への共感」は、会社がどんなビジョン・ミッションを持ち、なぜ今、このビジネスを行っているか、といったことを社員がよく理解し、共感しているかどうかが重要だ。

「チームワーク」が高くなるためには、組織の風通しが良く、同僚や上司と良い関係を築けているか、職務や自己の成長に対してサポートしてもらえてるか、また自分の意見を認めてもらえているかどうかがポイントになる。

「健康的な職場」は従業員の健康やワーク・ライフ・バランスに無理や支障をきたしていないかどうか。オフィスが清潔で快適であるかといったことも重要だ。

「待遇」は給与や評価である。