-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

サマリー:新規事業は、どうして成功しないのか。特に、大企業では「経営の柱」となるような事業はなかなか生まれないのが実情だ。その背景や対処法について、ドリームインキュベータ代表取締役社長の三宅孝之氏が解説した。

新規事業の創出は、思ったようにはいかないことが多い。特に、大企業では「経営の柱」になるような数千億円規模の事業はめったに生まれない。多くは尻つぼみに終わってしまう。新規事業は、どうして失敗してしまうのか。ドリームインキュベータ代表取締役社長の三宅孝之氏が、失敗の原因とそれを乗り越えるための3つの大胆な発想の転換を提言する。

新規事業が失敗する2つのパターン

日本の大企業が本業として行っている事業の多くは、戦後まもない1950年前後にいっせいに立ち上がった。それから約70年が経ち、すでに耐用年数を超えてしまっている事業が数多くある。少なくとも、人口減少が進む日本において、将来的に成長する見込みがある事業ではないはずだ。

にもかかわらず、本業に頼った経営が続けられている。耐用年数を超えた橋は、いつか必ず落ちる。同様に、耐用年数を超えた事業はいつか必ず終焉を迎える。戦後いっせいに立ち上がっているということは、いっせいに終焉を迎えるかもしれない。滅びゆく企業を見て、「自分たちもまずい」と思って行動を開始しても時間的余裕が与えられない可能性が高いのだ。

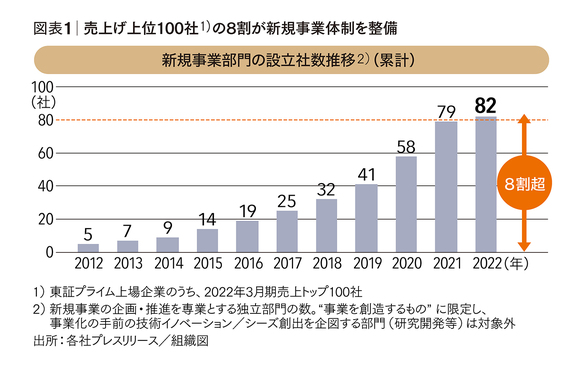

本業に対する危機意識が強い企業は、次なる本業を求めてすでに新規事業開発に挑戦している。図表1は、日本における売上げ上位100社の新規事業部門の設立数を表している。8割を超える企業が、この10年間に新規事業部門を新たに設立していることがわかる。

しかし、売上げ1000億円超の新規事業開発に成功した企業はごく少数なのではないか。逆に、失敗事例は枚挙にいとまがない。それらの失敗は、大きく2つのパターンに集約できる。