一つが、浅慮トップダウン型。経営者や役員が「この事業に挑戦せよ」と号令を発し、担当者が事業開発を進めるも、途中で大きな壁にぶつかり頓挫。あるいは、筋が悪いため事業化できずに五里霧中となる。それでも経営トップ肝煎りのため、途中でやめることもできないといったパターンだ。

もう一つが、アイデア発想型。社員から新規事業のアイデアを募集。面白そうなもの10個ぐらいに絞り、内容を具体化しながら事業化していく。3つぐらいは成功するが、どれも売上げ数億円、利益数百万円といった規模にしかならない。将来的にも規模拡大が見込めない新規事業しか生み出せないパターンだ。

売上げが兆円規模の大企業にとっては、売上げ10億円、利益3000万円の新規事業でも「雀の涙」、売上げ100億円、利益5億円であっても、本業の減少分をカバーするに至らない。

代表取締役社長

三宅孝之氏

京都大学工学部卒業、京都大学大学院工学研究科応用システム科学専攻修了(工学修士)。経済産業省、A.T.カーニーを経て、2004年6月ドリームインキュベータ(DI)に参加。2021年6月から現職。

新規事業部門を設立した企業は、これら2つのどちらかの失敗を経験している。その経験が次につながるかといえば、答えは「NO」だ。人、物、金、時間といったリソースの無駄遣いをしたにすぎない。経営の柱となりうる、売上げ数千億円規模の事業は、こうしたやり方からは絶対に生まれない。

数千億円規模の事業創造に不可欠な「3つの発想」の転換

では、どうすればいいのか。私たちは大企業が売上げ数千億円規模の事業を創造することを「ビジネスプロデュース」と呼んで支援を行ってきた。その経験から、従来の新規事業開発の発想を大きく転換する必要があると考えている。ここではその代表的な3つの発想について述べる。

1つ目が、「小さく生んで、大きく育てる」という発想から、「大きく仕掛けなければ、大きな事業は生まれない」という発想への転換だ。新規事業において、かつては小さく生んで大きく育てることが可能だったのは、人口が増加していた人口ボーナス期だったからだ。人口減少期に入っている日本では、小さく生んだ事業は、小さいまま。大きな事業は、最初から大きく仕掛けなければ生まれない。そして、大きく仕掛けることになれば、それに見合ったリソースを投入することができ、それだけ成功確率も上がる。失敗しにくい新規事業開発となるのだ。

2つ目が、自社の強みからやみくもに新規事業を発想するのではなく、「社会課題から発想する」という転換だ。自社の強みを知り、それを活用した事業を創造するのは重要なことだ。しかし、自社の強みから新規事業を発想しても、おそらくうまくいかない。それでうまくいくのなら、すでにいくつもの成功事例が出ているはずだ。新規事業の種は、自社の強みの中にあるのではなく、自社の外にある。

ビジネスの基本は、多くの人たちの悩みや問題、課題を解決する製品やサービスを開発し、その対価を得ることだ。だとしたら、新規事業もそうした悩みや問題、課題から発想すればいい。ありがたいことに、日本にはまったくビジネスになっていない社会課題が数多くある。こうした社会課題の解決をビジネスとして設計できれば、大規模な新規事業となる。社会課題が大きければ大きいほど、生まれうるビジネス規模も大きくなる。

とはいえ、大きな社会課題の解決は、難しいだけでなく、自社だけではできないものがほとんどだ。そこで、「自社だけで新規事業を行う」という発想を捨て、業界を超えていくつもの企業と連携し、国や地方自治体も巻き込んで新規事業を創出する大胆さが求められる。これが3つ目の発想の転換だ。

裏を返せば、自社だけでビジネスを完結させるという前提で発想するから、小規模な新規事業しか生まれないのだ。

業界を超えた他企業との連携など、簡単にできないと思うかもしれない。それを可能にするのは、社会課題を解決するビジネスだからだ。社会課題解決には大きな意義がある。だから、それに参画したいと考える企業が多い。国や地方自治体がそのビジネスに賛同していれば、なおさらだ。また、他社との連携や行政機関の協力はリスク分散にもなる。自社だけでやれば大きなリスクをすべて自社が負うことになるが、複数の企業と連携していれば、それぞれがそれぞれのリスクを負うだけでよい。この点も他社の参画のハードルを下げてくれる。

「ビジネスプロデュース」のための5つのステップ

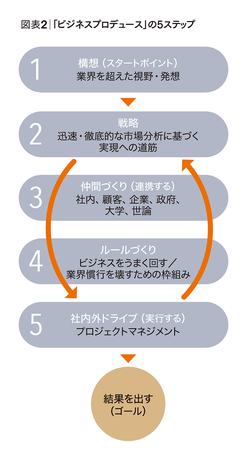

こうした3つの発想の転換も含めて、私たちが考えるビジネスプロデュースのステップは図表2のようなものだ。順に簡単に説明したい。

ステップ1は「構想する」。ここで最も大事になるのが、社会課題を立体的に理解することだ。そのためには、さまざまな関係者から話を聞き、多種多様な観点からその社会課題を分析することが重要になる。社会課題の本質を深く理解すれば、解決策は一つではなく、いくつも考えられることに気づく。社会課題を細分化することで、解決の糸口やビジネスの可能性が見えてくる。

ステップ2は「戦略を立てる」。さまざまな解決策が考えられる中で、自分たちの強みを活かした解決策はどういったものか。社会課題の解決とビジネスを結びつける戦略を考案する。ステップ3は「連携する」。社会課題を解決するためには、いくつかの解決策をつなぎ合わせる必要があり、それぞれの解決をビジネスにできる企業を見つけ、役割を分担してもらうべく連携する。ステップ4は「ルールをつくる」。既存の法律が阻害要因になるなら、法律を変えてもらうよう国に働きかける。ビジネスを促進するために新しい規制や条例が必要となる場合もある。社会課題を解決するという大義があれば、行政機関も話を聞いてくれる。

そして、ステップ5は「実行する」。実際にビジネスを実行するわけだが、すぐに成果が出ることは少ない。実行して初めて表出する問題もある。戦略を立て直すこともあれば、連携企業を変えることもある。ステップを逆戻りして何度もやり直すことになるが、組織の枠を超えて仲間を集める「社内外ドライブ」を行い、粘り強くやり切る。それが実行するということだ。