生成AIによる生産性向上のユースケースをみずから積み上げる

生成AIの導入をためらう企業の声としてよく聞かれるのが、「社内の機密情報や個人情報が外部に漏れるのが心配」「どんな業務に活用できるのかわからない」「生成AIを使いこなせるスキルが不足している」といったものだ。

こうした懸念に対して上原氏は、「何かを始める前から完璧を追い求めすぎると何も進まず、結果的に他社に遅れることになってしまいます。そのリスクのほうが大きいのではないでしょうか」と語る。

「個人情報や機密情報を入力せずに、まずは使ってみればいいと思います。どんな業務にどう使えるかを試行錯誤するうちに活用スキルは上がっていきます」

SBテクノロジー

執行役員 サービス統括 セールス&マーケティング本部長 兼 CMO(最高マーケティング責任者)

SBテクノロジーはマイクロソフトのビジネスに力を入れており、ビジネスパートナーとして10年以上の実績を有する。2023年に入ってマイクロソフトがAzure OpenAI Serviceの提供を始めると同時に、検証を開始した。Azure OpenAI Serviceでは、ChatGPTの基盤となっている大規模言語モデルを使える。ChatGPTとの大きな違いは、入力情報がAIの学習に利用されないなど、企業として気になるセキュリティが担保されていることだ。SBテクノロジーは、このAzure OpenAI Serviceと連携する独自のアプリケーションを開発し、全社員約1000人で生成AIの社内活用を進めた。

活用を進める中でさまざまな使い方がわかってきた。たとえば、社内のコミュニケーションツールとして活用しているMicrosoft TeamsにAIチャットを組み合わせることで、文章の要約や議事録作成を指示できるだけでなく、新しいアイデア出しや疑問点の解消などについてAIに相談することも可能だ。また、作成した提案書の矛盾点を探すなど、添削ツールとしても活用している。

このようにSBテクノロジーでは、みずから生成AIによる生産性向上のノウハウやユースケースを積み上げていきながら、独自開発したサービスの精度を高めていった。同時に、医薬品メーカーの研究開発部門など顧客企業での生成AI導入を支援し、その過程で活用技術の開発・検証も重ねた。そして、2023年11月には、生成AIを日々の業務で簡単に利用できるサービス「dailyAI」(デイリーエーアイ)の提供を開始したのである。

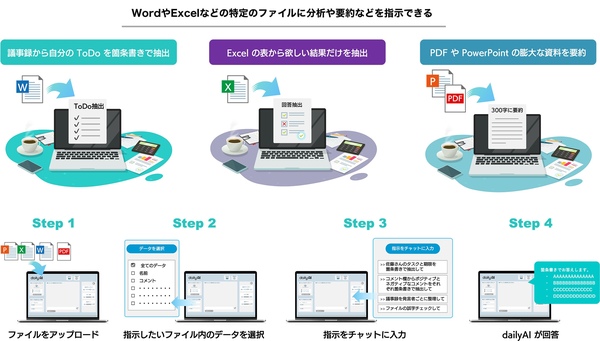

dailyAIはクラウドサービスであり、事前準備や初期投資をしなくてもすぐに利用を始められる。IDによるユーザー認証や利用ログの管理などセキュリティ機能が充実しているので、安心して使える。すでに提供が始まっている「マイデータ活用プラン」では、ユーザーの手元にあるWordやExcel、PDFなど特定のファイルを読み込ませることで要約や分析といった作業を指示でき、生産性向上に直結するサービスとなっている。

SBテクノロジーが、独自サービスの開発とブラッシュアップ、dailyAIの提供開始をわずか数カ月で実現できたのは、「経営陣の強いコミットメントがあったから」(上原氏)だ。前述の通り、同社ではクラウドとセキュリティという自社の強みに、AIをかけ合わせた事業展開を加速させていくことを会社として決定していたので、生成AIについてもまずは実際に試してみて、課題点があればすぐにプロトタイプをつくり直し、使いながら精度を高めていくというデザイン思考のプロセスで、スピーディな開発を進めていった。

「生成AIに限らず新たなデジタルテクノロジーを活用して何らかの改革を行う際には、意思決定者のコミットメントが必要です。経営者が強い意志を持っている会社は、総じて動きが速いといえます」(上原氏)

次ページでは、SBテクノロジーの独自の技術とノウハウが詰め込まれたdailyAIの特徴やユースケースについて、さらに詳しく紹介していく。