-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

急速に進む少子高齢化や、経済成長の停滞、気候変動の深刻化、国際情勢の不安定化などによって、日本社会は大きな転換期を迎えている。日本総合研究所(日本総研)は、「これからの時代」に求められる社会として、「自律協生社会」の実現を提唱。そのあり方について考えるシンポジウム「SDGsの次の時代へ 個の自律と組織の連携の社会へ」を2024年2月に開催した。双方向コミュニケーションツールを活用し、パネリストと参加者が一体となって白熱したシンポジウムの内容の一部を紹介する。

日本総研が提唱する「自律協生社会」とは

虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区)のメインホールで開催されたシンポジウムには、約200人が参加。冒頭、日本総研代表取締役社長の谷崎勝教氏が開会あいさつで「従来の画一的な社会の限界」と「市民や民間企業、自治体などの“個”が相互に協力し合う社会の重要性」について触れ、「日本総研では、こうした社会を自律協生社会と名づけ、これこそがSDGsの次の時代のありたい未来の一つであると考え、その実現に向けて取り組んでいる」と説明した。「自律協生社会における地域活性化や地方創生のあり方、これを実現させるための民間企業のあり方、政策の方向性、イノベーションの活用方法について、本日は問題提起とパネルディスカッションにおいて議論を深めていく」と宣言したのに続き、同社調査部長の石川智久氏が「自律協生社会を経済学的に考える」と題して問題提起を行った。

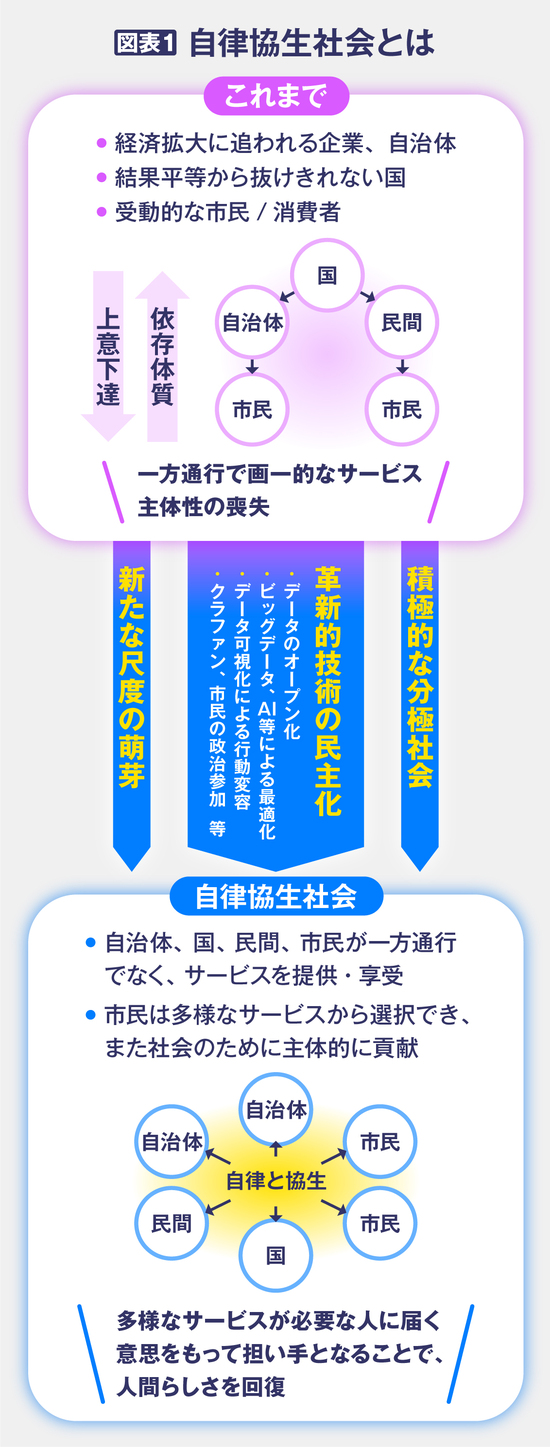

石川氏は、日本総研が提唱する「自律協生社会」の定義について、「従来の提供と享受の一方通行の関係ではなく、自律した『個』(市民、民間、国、研究機関など)が、サービスの受け手としてだけでなく主体性を持ったサービスの担い手としても関わり、相互に協力し合うことで、サービスを改善し、生きる喜びを実感し、人間的な豊かさを実現できる社会」であると説明。

「社会において『個』が主体性を持つことで、社会課題の自分事化、それぞれの『個』の強みを活かした協力関係の構築、さらには互いに価値やサービスを提供・享受し合う関係づくりにつながると考えています。日本総研は、こうした『自律協生社会』の実現こそが2030年以降も社会をサステナブルに発展させていくために不可欠だと考えています」(石川氏)と語った。

日本総研が「自律協生社会」の実現を提唱するのは、ドラスティックな社会構造の変化や、不確実性の高まりなどによって、従来の社会が持続不可能になりつつあるからだ。

「東京への一極集中によって、地方では行政サービスを担うヒトやカネが枯渇しています。一方、日本では大半の労働力が会社に縛りつけられ、本当は故郷や困っている地方に貢献したいのに、東京から離れられないという人も大勢いる。このような社会構造に起因するヒトやカネの偏在を解消するためにも、『個』が自律的に流動し、互いに協生し合って価値を生み出す社会の実現が求められているのではないでしょうか」と石川氏は熱気あふれる会場に呼びかけた。

石川氏の問題提起を受け、各界のリーダーである識者を交えた「自律協生社会」のあり方、つくり方について話し合うパネルディスカッションが行われ、会場はさらに盛り上がった。

参加した識者は、産学官民を横断した社会変革・市場創造のプロジェクトを全国で展開するリ・パブリックCo-CEOの市川文子氏、地域循環型社会の共創に取り組む東日本電信電話(NTT東日本)代表取締役社長の澁谷直樹氏、「全国歴代最年少市長」として話題になった兵庫県芦屋市市長の髙島崚輔氏、そして、「グッドデザイン賞」を主催している日本デザイン振興会理事長である深野弘行氏の4人。モデレーターは、自律協生をテーマに農業従事者のみならず、地域住民、自治体の対話・連携を起点にさまざまなシナジーを地域(例:栃木県茂木町、島根県美郷町など)に起こす活動を進めている日本総研創発戦略センター エクスパートの三輪泰史氏が務めた。

活躍するフィールドがまったく違うように思えるパネリスト、モデレーターの5人が、いったいどんな議論を展開したのか。次ページからは、大いに盛り上がったパネルディスカッションの内容について紹介する。