-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

変化の大きい時代だからこそ、マクロの視点で流れを読み、自社の戦略に落とし込んでいくことが、かつてなく重要になっている。だが、不確実な未来を見通して、変革のプランを描くのは容易なことではない。そこでPwCでは、メガトレンドから見た改革の9つのポイント、ビジネスモデル変革の6つのタイプなどを定義し、企業に指針として提供している。PwCコンサルティングの3人のリーダーがその内容を解説し、持続的な成長への勝ち筋を読み解く。

(本稿は、ダイヤモンド社が主催したオンラインセミナー「持続的な成長を実現する企業戦略」から、PwCコンサルティングによるセッション「変化する世界と成長のために取り組むべき変革」の内容を抜粋したものです)

メガトレンドから見えてくる企業変革のポイント

PwCでは毎年、「世界CEO意識調査」を実施している。最新の調査結果からは、世界のCEOが経済回復に期待を高める一方、インフレやマクロ経済の変動などを経営上の脅威と認識していることがわかった。セッションの冒頭では、PwCコンサルティング 専務執行役 パートナーの桂憲司氏が、日本企業のCEOの回答と変革意識を紹介。PwCコンサルティングのシンクタンク部門であるPwC Intelligence チーフエコノミストの片岡剛士氏が、メガトレンドから見る「これからの世界」と企業に求められる改革について、そのポイントをまとめた。

桂 PwCの第27回世界CEO意識調査(2023年10〜11月実施)から日本企業のCEOの回答を見てみると、「今後3年間における自社の売上成長見通しについて、どの程度自信を持っているか」という質問に対して、「極めて強い自信がある」「非常に自信がある」「ある程度自信がある」という回答の割合が合わせて71%となっており、多くのCEOが足元の自社業績をポジティブにとらえています。

一方で、「現在のビジネスのやり方を変えなかった場合、経済的にどの程度の期間存続できると考えるか」という質問では、10年未満という回答の割合が64%で、世界全体の45%に比べてかなり高くなっています。日本のCEOは将来に対する危機感が強く、長期的な存続のために何らかの変革が求められると認識していることがうかがえます。

片岡 私たちPwC Intelligenceでは世界のメガトレンドとして、「気候変動」「テクノロジーによるディスラプション(創造的破壊)」「人口動態の変化」「世界の分断」「社会の不安定化」の5つを挙げています。

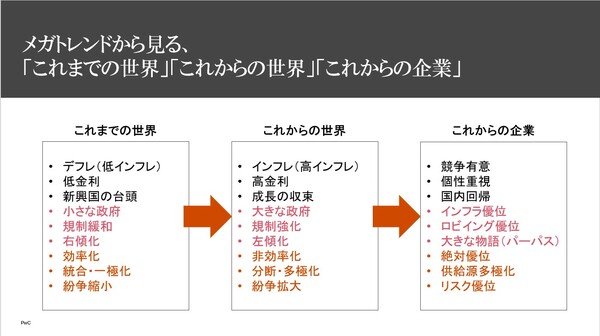

こうしたメガトレンドによって「これからの世界」はどうなっていくのかを予測すると、低インフレから高インフレへ、低金利から高金利へ、新興国の台頭から成長の収束へといった流れが見えてきます。

では、このような変化の中で「これからの企業」に求められる改革は何かを考えると、「国内回帰」「供給源多極化」「インフラ優位」など9つのポイントが浮かび上がりますが、なかでも私が強調したいのは「競争有意」です。

日本ではデフレが長く続きましたが、デフレは貨幣の価値を高め、相対的にモノの価値、モノをつくり出す人の価値を低下させます。このため、コスト削減が優先され、リスクを取った前向きな投資を控えさせ、安定重視の横並び経営が強まる傾向にありました。

しかし、インフレ下では逆に貨幣の価値が相対的に低下し、モノや人の価値が高まります。人が創造力を発揮し、最高水準の財・サービスを生み出せば、新たな顧客や市場を獲得できるチャンスが大きく広がります。つまり、個性を発揮して競争することがあらためて大きな意味を持つわけです。その観点から、競争有意という言葉を使っています。

差別化による競争があらためて大きな意味を持つ中で、企業は変革の戦略をどう描くべきなのか。「これからの世界」「これからの企業」の流れを戦略に落とし込むうえでカギとなる2つのコンセプトを、PwCコンサルティングの戦略コンサルティングサービスを担うStrategy&のリーダーであり、パートナーの服部真氏が紹介する。