企業変革全般に共通するアジェンダでもある「M&Aレディネス」

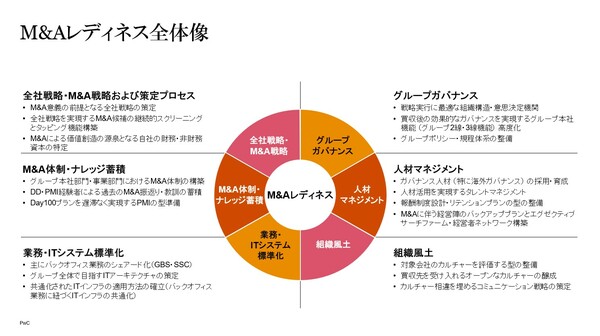

石本 私たちPwCでは、M&Aを継続的に活用しながら事業変革を遂行する組織能力を「M&Aレディネス」と呼んでいます。このM&Aレディネスは、大きく6つのカテゴリーで構成されます。

1つ目は、全社戦略・M&A戦略および策定プロセスです。M&Aの意義や目的の前提となる全社戦略をしっかりと策定し、全社戦略を実現するM&A候補の継続的なスクリーニングやタッピング(候補企業への初期的アプローチ)の機能構築、M&Aによる価値創造の源泉となる自社の財務・非財務資本の特定などを指します。

2つ目は、M&A体制・ナレッジ蓄積です。M&Aを推進する専門組織と本社部門・事業部門との役割分担の設計、および特定の個人に依存しない組織としてのナレッジやノウハウの蓄積を行っていくことが重要です。

3つ目は、業務・ITシステムの標準化。バックオフィス業務のシェアード化や共通化されたITインフラの運用方法の確立などを進めておくことで、PMI(買収後の統合プロセス)をスムーズに進めることができます。

4つ目は、グループガバナンス。M&Aは大きな投資になりますから、それを実行する組織や意思決定プロセス、および実行後のグループ会社の経営管理に適切なガバナンスを利かせて、リスクをコントロールする必要があります。

5つ目は、人材マネジメントです。特に日本企業の場合、持続的成長のために海外M&Aを活発化していくことが求められますので、海外を含むグループ会社の経営の執行や監督ができる人材の育成・採用、それを支えるタレントマネジメントの仕組みが重要です。

そして6つ目が、組織風土です。M&Aは社員にとっても大きな変化をもたらします。そうした変化や買収先企業を積極的に受け入れるオープンなカルチャーにしていくことが、M&Aの成果を大きくする土台となります。

久木田 いま挙げたM&Aレディネスを構成する6つのカテゴリーは、Transact to Transformを継続的に回していくために必要な組織能力であると同時に、企業変革全般に共通する重要なアジェンダでもありますね。

石本 その通りです。一つひとつが大きなテーマですけれども、それらをしっかり設計して、全体的な組織能力を高め続けることが、変革を通じた企業成長の実現につながります。

Yuichi Ishimoto

PwCコンサルティング ストラテジーコンサルティング パートナー

M&Aを戦略的に活用するキリンHDの事業ポートフォリオ経営

ここからは、キリンHDの高岡氏をゲストに迎え、M&Aを活用した同社の事業ポートフォリオ経営の歩みをたどりつつ、同社がM&Aレディネスをどのように構築してきたのかを掘り下げていく。

石本 キリンHDは酒類・飲料、医薬、ヘルスサイエンスの3つを柱とする事業ポートフォリオ経営によって持続的な成長を実現してこられました。2023年12月期には過去最高益を達成し、海外事業の利益貢献度が50%を超えるまでになったのも、時代の変化を捉えた事業ポートフォリオの構築とグローバル化の推進が寄与したものと考えられます。

M&Aを活用しながら、事業ポートフォリオ経営をどのように発展させてこられたのでしょうか。

高岡 当社は1907年にビール事業からスタートし、1928年に飲料事業、1980年代に医薬事業に進出しました。2007年には協和発酵工業に出資し、翌2008年にキリンファーマとの合併によって協和発酵キリン(現協和キリン)が発足しました。

コア技術である発酵バイオテクノロジーを活かせる領域を事業ドメインとして、食と医薬の2本柱で事業展開していましたが、2019年に長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」を策定したタイミングで、ヘルスサイエンス事業を3本目の柱とすることを決めました。

1990年代後半から当社の企業価値は年平均で5%程度の成長を続けていますが、これは各事業の構造改革などの取り組みを含めた事業ポートフォリオ経営の成果だと考えています。

石本 御社の成長のカギとなったM&Aとしては、どのようなものが挙げられますか。