IT、オペレーティングモデル、カルチャーの変革を同時に進める「PX」

――パナソニックグループが推進している「DX」プロジェクトをわざわざ「PX」と表現している理由と、PXにおけるパナソニックISの役割について教えてください。

酒井(パナソニックIS) パナソニックグループのPXは、デジタルの力を活用しながら業務や経営のスピードを上げ、企業競争力を強化することが目的です。つまり、単なるITの変革ではなく、経営基盤を強化する重要戦略として位置付けています。

PXは「ITの変革」「オペレーティングモデルの変革」「カルチャーの変革」の3層のフレームワークで推進しています。「ITの変革」は、レガシーモダナイゼーション、データドリブン基盤の構築、SCMの最適化など。「オペレーティングモデルの変革」は、組織変革、ITサプライチェーンの変革、コストの最適化などです。そして、「カルチャーの変革」は、DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)の推進やオープンでフラットな職場、サイロからの脱却、新しいリーダシップのあり方などを目指しています。

デジタル技術は数年で陳腐化しますから、ITだけを刷新しても、他の2層が古いままでは全体としては陳腐化してしまいます。ですから、情報システム部門が主体となるのではなく、それぞれの事業現場が主体となり、この3層を同時に推進しています。もちろん、私たちパナソニックISも3層の変革を進めています。そうした中、パナソニックISはパナソニックグループのIT中核企業として全社共通のITの変革をサポートしていく役割を担っています。

中山(PwC) 今回の取り組みは、ITインフラの変革に留まらず、パナソニックISのインフラ部門としてのプロセスと文化の変革も含んでいることが重要なポイントと考えます。一方で、現実的には既存の膨大なIT資産を変革するのは容易ではなく、プロセスと文化の変革も一筋縄ではいかないのではないかと推察します。

酒井(パナソニックIS) そこで現在、ITインフラの変革に向けた具体策として当社が取り組んでいるのがBHPFの構築です。このBHPF戦略はITインフラの変革だけでなく、パナソニックISインフラチームとしてのサービスの提供方法の変革や新しいことへの挑戦の加速など、文化とオペレーティングモデルを変革することにも挑戦しています。

取締役

インフラ・技術・新規事業開発・R&D・建設業担当、CTO

酒井智幸 氏(左)

パナソニック インフォメーションシステムズ

インフラソリューション本部

プラットフォームサービス事業部

事業部長

横須賀武士 氏

ビジネス変化への対応力と機敏性を向上させる「ベストハイブリッドプラットフォーム」

――BHPFの推進に至った課題認識と目的について教えてください。

横須賀(パナソニックIS) パナソニックグループを支えるシステムの数はパナソニックISが担当するものだけでも約1200に及び、メインフレーム、SAP、ウェブシステムなどバリエーションも多くなっています。これらのシステム基盤を維持・運用する一方で、クラウドサービス・プロバイダーが提供する新サービスや、ローコードなどの新技術を活用することが求められるようになっています。また、クラウドの活用が増加すると既存システムとの連携や、セキュリティの担保などへの対応も必要となります。

このように我々に求められるものは日々複雑化が進み、かつ増加しています。これらの要望に応えながらも、ITインフラの迅速化と効率化を進め、柔軟性を向上させることがBHPFの目的です。

岡田(PwC) 私たちが最初にパナソニックISにお伺いした時に、すでにこれらの目的に対応し、また多くの新しい取り組みを実施しており、さまざまな要望に応えられる技術力の高さが印象的でした。一方でメンバーの方々のやることが山積しており、インタビューをしてみると「これもやりたいがまだできていない」「ここがうまくいっていない」など、業務に忙殺され、達成感を得られていない姿が浮き彫りになりました。そこで、いったん立ち止まり、目指すべき方向と施策の優先順位の再定義を提案し、実行に至りました。

――具体的にはどのような方向を目指し、重点領域として取り組んでいますか。

横須賀(パナソニックIS) まず目指すべき方向としては、アプリを開発する利用者がビジネス変化へ速やかに対応できるように貢献すること、新たなニーズへの対応力を向上させること、そしてメンバーがチャレンジできる環境を整えることとしました。そして、具体的な優先施策としては「提供サービスの拡充」と「構築・運用の自動化による信頼性と生産性の向上」を掲げました。

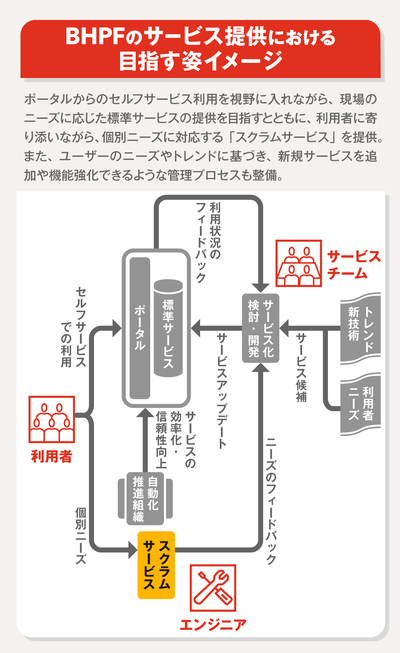

提供サービスの拡充には、現場のニーズに迅速に応える「標準サービス」と、現場の個別のニーズに柔軟に応える「スクラムサービス」という2つの柱があります。

「標準サービス」では、サービスの標準化・自動化・抽象化によって、利用者の活用シーンに応じたサービスの提供を目指します。そのために、保有しているサービスを一覧化し、利用者のニーズやトレンドに基づいて、新規サービスの追加や機能の強化ができるような「サービスポートフォリオ管理」のプロセスも整備しています。

中山(PwC) クラウドの普及により、ITに精通していないメンバーでもシステム構築が容易になりました。一方で、このようなケースでは、セキュリティ対策やコスト管理が考慮されていない可能性があり、ITのガバナンスが利かない事態に陥るリスクが出てきます。この観点からもサービスを標準化し、そのサービス内にガバナンス機能を包含させておくことで、リスクの軽減を図ることが可能になります。

横須賀(パナソニックIS) 一方の「スクラムサービス」は、「標準サービス」では対応が困難な新たな技術領域のプロジェクトを、当社のITインフラを担当するエンジニアが開発者の個別ニーズに寄り添いながら支援するというものです。こうした個別(オーダーメード型)と標準(定型)のサービスを組み合わせて、効率化と生産性の向上を図るとともに、利用者に価値のあるサービスを提供したいと考えています。

岡田(PwC) 日本企業のIT部門では個別に対応しているケースが多く、結果として属人的になってしまい、障害の発生時も担当者でないと復旧できなかったり、ブラックボックス化してしまったりしています。今回のパナソニックISの取り組みは、サービスの標準化を行うことにより属人性を排除するとともに、汎用化できる部分は効率を追求しながら、一方で利用者に寄り添って個別対応することも大事にしています。

――「利用者への価値提供」にこだわりながら、サービスメニューの拡充を図られているものと理解しました。一方で、DX人材不足が叫ばれる中でこれらを実現するには、効率化や生産性向上が課題となると考えますが、どのような対応を行っていますか。

酒井(パナソニックIS) 標準化と徹底した自動化がベースになると考えています。その際、クラウドはもちろんのこと、オンプレに対しても抽象化を行い、新しい技術を導入可能な状態をつくり上げています。

また、先ほど横須賀が述べたように、サービスポートフォリオの刷新にも取り組んでおり、これらのサービスを利用者のニーズに合わせて提供するため、アプリ開発者に対するポータル活用も進めています。将来的には、ポータルを通じて自動化されたサービスを利用できるように「セルフサービス化」を目指しています。これにより、利用者が必要なITサービスをオンデマンドで選び、すぐに利用できるようになることで、業務の大幅なスピードアップが可能になると考えます。

エンタープライズトランスフォーメーション事業部

執行役員パートナー

中山裕之 氏(左)

PwCコンサルティング

シニアマネージャー

岡田 裕 氏

中山(PwC) BHPFはコストやリスクの最適化を狙ったインフラ刷新ではなく、事業部、アプリの開発者、インフラ担当のメンバーが一体となってPXを実現する「デジタルプラットフォームの構築」を目指しています。

プラットフォームが整備されることにより、アプリ開発の期間を短縮するとともに、セキュリティやコスト増加のリスクも低減可能になり、ITのビジネス変化への対応力向上が期待されます。

このように、DXの関係者が共創可能な「デジタルプラットフォーム」を構築することが、DX実現のための重要な要素となります。しかしながら、このようなプラットフォームを構築できている企業はまだ少ないのが現状です。昨今では「プラットフォームエンジニアリング」という名称で脚光を浴び始めていますが、パナソニックISのBHPFのアプローチもそれに通じる考え方といえるでしょう。