-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

指揮者の仕事ぶりからマネジャーの役割を学ぶ

カナダのウィニペグ交響楽団に、ブラムウェル・トーヴィーという音楽監督兼常任指揮者がいる[注1]。その仕事ぶりは、典型的なマネジャー像とはおよそかけ離れて映るだろう。

雑誌『ニューヨーカー』の風刺漫画に描かれるエグゼクティブは、たいていがパリっとしたスーツに身を包み、個室オフィスの至る所に業績チャートを貼っているが、それに引き比べて、オーケストラを指揮する仕事はマネジメントとしては相当に風変わりに見えるようだ。

だが実は、知識労働が重みを増し、高い訓練を受けた前途有望なプロフェッショナルに業務が集中していく今日、ブラムウェルがオーケストラを率いる手法こそが、マネジメントのあるべき姿を映し出しているといえるのである。

私は学究生活を通して、折に触れてマネジャーの仕事を研究してきた。最近では、マネジメントに携わる各分野の人々を訪ね、身近で観察する試みも始めた。企業のリーダーはオーケストラのリーダーになぞらえられることが多いため、指揮者の仕事ぶりをかたわらから眺めれば、多くを学べるだろうとも考えた。

そこでブラムウェルにまる一日密着したのだが、その狙いは、「マネジャーは、偉大な指揮者と同じようにすべてを100%コントロールすべきだ」という神話の真偽を確かめることだった。もしやこの神話を打ち壊せるのではないか、との期待もあった。

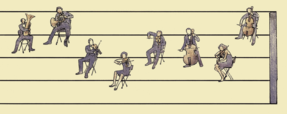

思えば交響楽団は、コンサルティング・ファームや病院をはじめとした多くのプロフェッショナル組織に似ている。すなわち、高い修練を積んだ人々を核に成り立っているのだ。その一人ひとりが自分のなすべきことを心得て、実践しているため、社内には詳しい手順書も要らなければ、細かい作業内容や所要時間を分析・指示する必要もない。

この動かしようのない現実は、マネジメントやリーダーシップに関する「常識」の多くを揺るがすものだ。事実、プロフェッショナル組織では、表立ったリーダーシップよりも、見えないリーダーシップが大きな意味を持つように思われる。

コントロールするのはだれか

指揮者が台に上り、タクトを振り上げると、楽団員は一糸乱れず演奏に入る。そして次の合図でいっせいに静まる。まるで風刺漫画に描かれたマネジャーそのままに、指揮者は絶対的なコントロールを及ぼしているようだ。ところが、それは大きな幻想にすぎない。