田中 もう一つの問題は、CxOの役割の不明確さです。チーム経営にCxOの設置は有効ですが、単にポジションを置いただけで従来の部門長と実質的に変わらないケースも少なくありません。「技術本部長とCTOの違いは何か」「人事本部長とCHROの違いは何か」と問われた時に、明確に答えられるだけの役割設計と要件定義がなければ、CxOの意義は薄れてしまいます。

日本企業の半数以上は経営人材要件が不明確

増田 まさに、CxOをはじめとする経営幹部の人材要件が定まっていないことがボトルネックになっています。サクセッションは「後継者計画」と訳されますが、箱をつくって人を当てはめる、言わば椅子(ポジション)を起点とした考え方が必要となります。

ところが多くの日本企業では、活躍した人材に椅子を用意する考え方で経営トップチームを構成してきました。箱の機能設計をしてこなかったので、サクセッションをしたくてもできないわけです。前述の調査でも、経営ポジションを共通要件で捉えている企業が51.4%と半数以上を占めました。

田中 おっしゃる通り、まずは各経営ポジションに求められる要件(役割や成果、それを実現する能力・資質など)の明確な定義が欠かせません。そのうえで重要なのは、要件を候補者本人にもきちんと伝え、認識を共有することです。日本企業では役割期待が曖昧なまま任せるケースが多く、本人が無意識に狭い枠で自分の役割を解釈してしまうことがあります。そうなると、いくら経験を積んでも経営人材としての成長にはつながりにくくなります。

准教授

田中 聡氏

東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。新卒でパーソルグループに入社。事業部門での実務経験を経て、2010年にパーソル総合研究所の立ち上げに参画。同社リサーチ室長・主任研究員・フェローを務め、2018年より現職。専門は、人的資源管理論・組織行動論。主に人材開発・チーム開発について研究している。主な著書に『経営人材育成論』(東京大学出版会、2021年)など。

増田 やはり多くの企業にとって各経営幹部ポジションの人材要件を用意することが最初のステップとなりそうですね。コーン・フェリーは、これまで多くの企業の経営幹部の人材要件定義を支援してきました。個社の長期ビジョン・戦略を起点に、その企業の歴史や社内環境を踏まえた固有解を探求するプロセスを採用しているため、定義する要件は一つとして同じになったことはありません。自社の文脈を捉えた役割とその実現に必要な能力・資質などを明確に示すことが求められます。

成果創出と将来への変革を同時に推進することが重要

増田 個社の固有解を追求する際、その背景情報として参考になるのが、時代が求めるリーダーシップの考え方です。コーン・フェリーではそれらを「Enterprise Leadership」というコンセプトにまとめました。

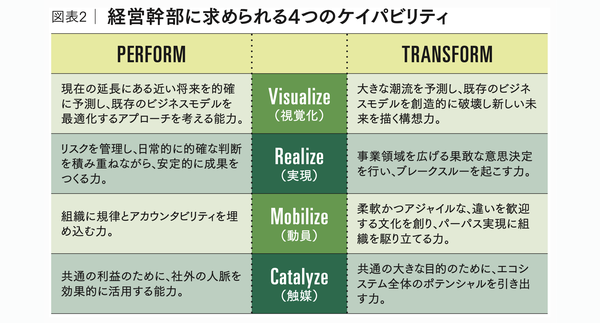

いまの時代は、不確実性と将来発生する危機の双方に対応できることがリーダーの条件です。そこで、「自社を越えたエコシステム全体と縦横に関わりながら“PERFORM(成果創出)”と“TRANSFORM(変革)”を両立できるアジャイルなリーダー」が必要です。

コンサルティング部門シニア クライアント パートナー

増田智史氏

ボンド大学大学院卒業(MBA)。大手飲料メーカー、米系非営利人事コンサルティング会社を経て2012年にコーン・フェリーに入社。2021年からはアセスメント&サクセッション プラクティスの責任者を務める。多数のグローバル企業における経営幹部サクセッション、エグゼクティブ・アセスメント・コーチング、タレントマネジメント戦略の立案・推進プロジェクトをリード。サクセッションマネジメントや経営人材育成に関する寄稿・講演の実績多数。共著に『Future of Work 人と組織の論点』(日本経済新聞社、2022年)。

田中 PERFORMとTRANSFORMの両立は、非常に重要な視点だと思います。

増田 従来も両立の必要性は検討されてきましたが、その時々でどちらに注力するか選ぶ余裕がありました。しかし変化がいっそう激しくなっている現在、双方の同時推進が求められています。しかも、社外のエコシステムとも積極的につながりながら推進することが必須となり難易度は高まっています。

2024年の調査では、両方の能力を持つ経営幹部がいる企業は全体の14%と少数でしたが、それら企業のEBITDA(償却前営業利益)は市場平均を6.74%上回りました。PERFORMとTRANSFORMを両立できるリーダーが、企業価値向上に貢献する可能性は高いといえるでしょう。

しかし、エグゼクティブのポジションに就けば、誰もが自動的に「Enterprise Leader」になれるわけではありません。まずは新しいレンズ(マインドセット)で世の中を見る習慣をつくり、そのうえで求められる能力(ケイパビリティ)を培う、この順番が大切です。

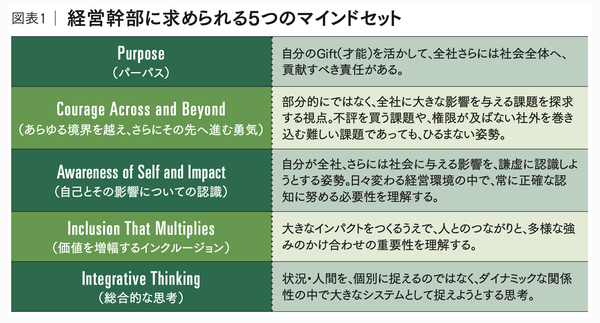

今回の調査では、EnterpriseLeaderに求められる5つのマインドセット(図表1)と、4つのケイパビリティ(図表2)を定義しました。

TRANSFORMの弱さが日本企業の大きな課題

田中 まずマインドセットを強化すべきというのはまったく同感です。この5つのマインドセットはどれも本質的ですが、とりわけ「Awareness of Self and Impact」は、トップに近づくほど重要な要素だと思います。というのも、職位が上がるにつれて率直なフィードバックをくれる人が減っていくからです。自分を知るには他者の視点が不可欠です。外部コーチを活用して自己認識を深めるCEOが増えているのも、その必要性の表れでしょう。

「Purpose」の重要性で思い出されるのは、ある外資系企業の経営幹部サクセッションに関わった時の話です。日本市場での業績は非常に好調だったにもかかわらず、グローバルCEOの後継者候補リストに日本人の名前が一人も見当たりませんでした。HRディレクターに理由を聞くと「パーソナルビジョンがないからだ」と。つまり「全社の未来を自分の言葉で語れるかどうか」が問われていたのです。

増田 業績は挙げていてもマインドセットがしっかりしていないとEnterprise Leaderにはなれないことを示す典型的な事例ですね。