-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

どんな産業にもサービスの要素がある

経済全体におけるサービス部門は、規模は拡大しているが、その質は低下しているといわれている。

サービスを提供する側からすると、サービス産業の課題は、他の産業の課題と根本的に違うと考える。サービスは人間に依存しているが、それ以外の産業は資本に依存しているというのである。

しかし、このような区別の仕方は大変な間違いである。もともとサービス産業などというものは存在しない。他の産業に比べて、サービスの部分が大きいか小さいかの区別があるだけである。どんな産業にも、サービスの要素があるのだ。

サービスの要素が小さく見える産業ほど、実は大きなサービスを提供している場合が多い。製品が技術的に複雑になればなるほど(たとえば車やコンピュータ)、その売上げは、製品関連の顧客サービス(たとえば展示場、納品方法、修理メインテナンス、アプリケーションによる手助け、オペレーターの訓練、設置の際のアドバイス、保証など)の質に大きく左右される。

この意味からすると、ゼネラル・モーターズはおそらく、製造中心企業というよりも、サービス中心企業といえるのではないか。もしサービスがなかったとしたら、売上げは減少してしまうだろう。

だから経済全体におけるサービス部門は、銀行、航空会社、メインテナンス会社のような、いわゆるサービス産業だけから成り立っているのではない。製造業の提供する、行き届いた製品関連サービス、小売業の提供する販売関連サービスもこれに含まれる。

ところが、時代遅れの産業分類法が一般に用いられていることで、事実の見方をいたずらに混乱させている。実害もある。例を挙げよう。

●シティバンク

シティバンクは、世界最大の銀行の一つである。およそ3万7000人の行員がいて、その半数以上は直接、顧客に接してモノ(ほとんどはカネと預金口座サービス)を販売するか、顧客がすでに購入したモノに関して手助け(小切手を現金に替える、預金口座の種類を増やす、信用状を作成する、貸金庫の鍵を開ける、会社の流動資金を管理する)をしている。

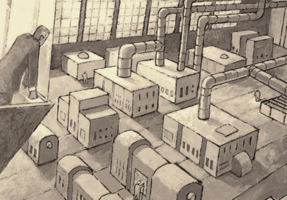

ところが、残りの従業員の大部分は「工場」と呼ばれる場所のなかで裏方として働いている──それはまさしく工業の現場で、人間と紙とコンピュータの膨大な塊が、顧客サービスを担当するグループのすべての仕事を整理し、記録し、確認し、検査している。

国勢調査局を含めて、企業分類では例外なく、シティバンクはサービス企業に分類される。