-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

顧客満足度が1%高まると企業価値が3%上がる

企業としての若さ、富、急成長市場におけるトップの座──シーベル・システムズ(以下シーベル)はほしいものをすべて手に入れた。

同社はわずか8年前に設立されたばかりだが、すでに20億ドル近い年商を誇り、しかも初年度から利益を上げている。

急成長を続けているeビジネス・アプリケーション市場に占めるシェアは、優に20%を超えると言われている。最大のライバル、オラクルですら6%にすぎないことを考えると恐ろしい数字だ。

シーベルは、いまもハイペースで成長を続けている。2000年度だけで売上高は2倍以上に伸び、アプリケーション・ソフトウエア業界史上最高の成長企業となった。

シーベルが成功を収めた要因として、市場が成熟化していることと、事業を大胆に絞り込んだことが功を奏したことが挙げられる。

顧客に提供する経験価値の高さが、最終利益に直結するという認識が多くの企業の間で高まっており、企業向けのアプリケーション・ソフトウエアのパイオニアである同社にとってはこれが幸いした。

ミシガン大学ビジネススクール国立品質研究センターのクレズ・フォーネル理事によれば、同センターが発表する全米顧客満足指数を見ると、顧客満足度がわずか1%上がるだけで株式時価総額は3%も増加することが判明したという(囲み「『顧客満足』を科学する」を参照)。

そしてある独立系シンクタンクの調査結果によると、シーベル製のソフトウエアを採用している顧客企業では、その導入後に顧客満足度が13~24%も上昇した、という事実も確認されている。

「顧客満足」を科学する

クレズ・フォーネル

ミシガン大学 ビジネススクール教授

満足している顧客こそ最も価値の高い資産である

せっかく電話してくれた顧客を待たせた場合、企業は何を失うだろうか。その電話を他の部署へたらい回しにしたら、注文明細をなくしたら、製品の配達が遅れたら……。その人が他から買うことに決め、友だちにもそうするように勧めるとしたら、どうなるだろうか。

いずれの答えもきわめて明白である。企業は最も貴重な財産、すなわちカスタマー・リレーションシップを失うのである。

顧客満足と純利益に何らかの相関性があることは、どの経営幹部も漠然とは理解している。しかし、これを日常業務に活かすのは、現実には難しい。

顧客満足のように目に見えない感覚的な資産は、最終的にはバランスシートに反映されない。このため、顧客サービスや顧客維持にかかる支出は、投資ではなくコストと見なされがちなのである。

このようにこれらの支出は、投資効果が表れる前にコストとして計上されてしまう。その結果、ある時期には利益が過大に計上され、別の時期には過少に計上される。

これが問題なのである。

満足している顧客こそ最も重要な資産であり、他の資産をすべて足し併せたものにも匹敵する。あらゆる投資は、最終的にはカスタマー・リレーションシップの数と強さにどれほど貢献したかによって評価されるべきである。

ACSIが顧客満足の資産価値を表す

顧客満足が金銭的なリターンにどれくらいの影響をおよぼすのかは、ミシガン大学ビジネススクール国立品質研究センターにおいて1994年から報告されている、ACSI(全米顧客満足指数)を見てみよう。

ACSIの算出に使用する数理モデルでは、顧客満足を単なる逸話や仮定、個人的体験としてとらえたり、推論あるいは単純な相関関係に還元したりということはない。顧客満足度を現実的な方法で測定し、改善を要する分野を指摘してくれる。

ACSIの研究者は、四半期ごとに35業種200社以上が抱える顧客と数千件以上の面接調査から顧客満足度を測定する。各企業は100段階で評価され、顧客満足度が高くなるほどACSIのスコアも高くなる。

ACSIで最高位にランクされるのが、顧客満足と言えばだれもが思い浮かべる企業であるのも、当然かもしれない。

たとえば、ペットフードではラルストン・ピュリナ、シリアルでクェーカー・オーツ、eコマースでアマゾン・ドットコム、サービス業でヒルトン・ホテルズ、飲料でコカ・コーラ、そしてパーソナルケアではユニリーバといった具合である。

時が経つにつれて、ACSIは顧客満足と財務指標──MVA(市場付加価値)、株価、ROI(投資利益率)などにはっきりした関係性を示すようになる。事実、94年以降、ACSIの変動とダウ平均のそれは相関している。

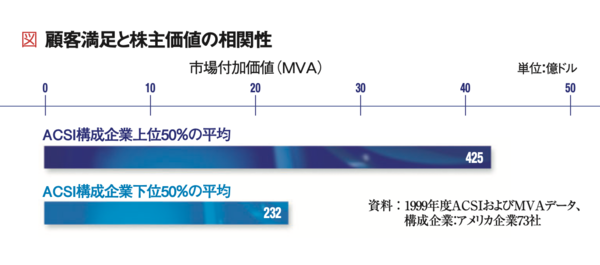

ACSIとMVAのデータから入手した最新の年度について見てみると、ACSIスコアで上位50%にランクされる企業は平均して約420億ドルの株主価値を生み出すが、下位50%の企業は約230億ドルにすぎない(図「顧客満足と株主価値の相関性」を参照)。

より重要なのは、ACSI一単位が市場価値8億9800万ドルに相当することだ。つまり、顧客満足1ポイントは、指数を構成する平均的企業にとって、ほぼ10億ドルの価値があることになる。

平均的なACSI構成企業の時価総額は270億ドルなので、顧客満足が1ポイント上がると時価総額は3%増える計算となる。

逆に、コンパック、ドール・フード、ナイキ、AT&T、Kマートなどのように顧客満足が維持できなくなると、やはり株価は下がる。もちろん、顧客満足度と財務業績の間に、はっきりした関係性が見られないケースも存在するだろう。しかし、それらのケースは例外と言ってよいだろう。

顧客満足と企業価値を統計的に測定せよ

顧客満足と財務業績は、なぜこのように密接な関係にあるのだろうか。これも答えは簡単である。顧客満足には、多くの場合、経済性に従うシステムが働くからである。

このシステムは、売り手は買い手を満足させるために競争するという前提で設計されている。そして満足した買い手は売り手に報いる。それは特にリピーターというかたちで表れ、利益絶大な効果を発揮する。

アマゾン・ドットコム(以下アマゾン)のケースを考えてみよう。同社のリピート率は現在のところ推定80%である。同社は2800万以上のアイテムを扱っており、アマゾンのリピーターは書籍を5冊購入することにほぼ等しい価値を持っている。

もしアマゾンがリピート率を85%に引き上げることができたならば、リピーターの価値は書籍7冊分の購入に相当するだろう。全世界で2900万を上回る顧客が1人2冊を追加したら、これは膨大な金額に達する。

以上のようにACSIに注目すると、顧客満足と市場価値には、統計上、きわめて高い相関性があることが理解できる。

それはまったく不思議でも何でもない。なぜかと言えば、顧客満足の計量経済的な測定が明らかにしてくれることは、企業が顧客に何を提供したのか、そして顧客は会社に何を期待できるのかに他ならないからである。

よく言われているように「測れないものは管理できない」と考えると、企業は顧客満足と株主価値を関連づける計量経済システムを有効活用しなければならない。

クレズ・フォーネル(Claes Fornell)

ミシガン大学ビジネススクールのドナルド C. クック記念講座教授。経営管理学を教えるかたわら、同大学国立品質研究センターの理事を務めている。また、国際的な経営コンサルタント会社であるCFIグループの会長でもある。

ソフトウエアの導入によって顧客企業の顧客満足度が跳ね上がるのは、営業やサービスなどのスタッフが、顧客ごとの売上残高を把握できるばかりか、これまでどのようなサービスを利用してきたのか、また何に資金を投入してきたのかなど、さまざまな個人情報に簡単にアクセスできるようになるからだ。