総合評価でエコシステムの全体最適化を図る

――サステナビリティの取り組みを進めるうえでは、経済合理性や競争力強化とのトレードオフが発生しがちです。この問題を解決するために、御社では「ホリスティックアプローチ」と「システミックアプローチ」を提唱されています。まずホリスティックアプローチとは、どのような考え方なのでしょうか。

齊藤 昨今、サステナビリティは環境課題や社会課題、さらには地政学リスクなどが複雑に絡み合い、アジェンダ別に切り分けて議論することが極めて困難な状態にあります。企業はサステナビリティを個別最適ではなく全体最適として捉える、すなわちホリスティックに考えることが求められています。

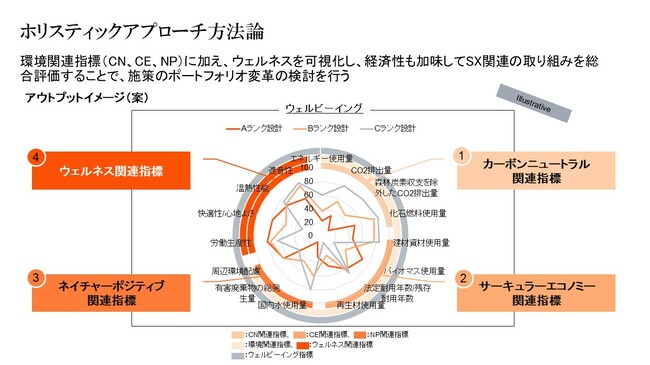

こうした流れを受け、サステナビリティの課題を総合的に評価する方法論としてPwCが概念化したのが、ホリスティックアプローチです。課題間におけるトレードオン/トレードオフを可視化・評価したうえで、施策ポートフォリオを見直して全体を最適化する方法のことを指します。

ディレクター

齊藤三希子氏

それらの総合評価を簡易的に行うためのサービスも開発中です。本サービスでは「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」「ネイチャーポジティブ」「ウェルネス」の4つを軸としたレーダーチャートにより、各指標の負荷や効果を算出・可視化して総合評価します。競合との比較、あるいは複数の施策の優位性の比較ができ、サプライチェーン全体の総合評価が可能です。各社が取り組んでいるサステナビリティ施策の価値を貨幣価値換算することにも対応する予定です(図表1)。

――ホリスティックアプローチを推進している具体的な事例はありますか。

齊藤 大林組の事例があります。同社はサステナビリティの観点から建物の木造・木質化を推進していますが、コスト増による高価格化をいかに顧客に受け入れてもらうかという課題を抱えていました。そこで、本サービスの建築物でのPoC(概念実証)として建物単位で評価し、サステナビリティ対応の価値の可視化の検討を共同で行いました。この評価手法を成熟させ、いずれはさまざまな設計案や構工法の比較評価を含め、顧客の納得感を引き出すための営業ツールとして活用されたいとのことです。

――ホリスティックアプローチを実現していくうえで、PwC Japanグループはどのような役割を担っていくのでしょうか。

齊藤 ホリスティックアプローチの分析結果を活用しながら、サステナビリティ経営の戦略立案やサプライチェーン変革、施策ポートフォリオの全体最適化など、ホリスティックな視点からさまざまな形でSXを支援していけたらと考えています。

――一方のシステミックアプローチは、どのような考え方でしょうか。

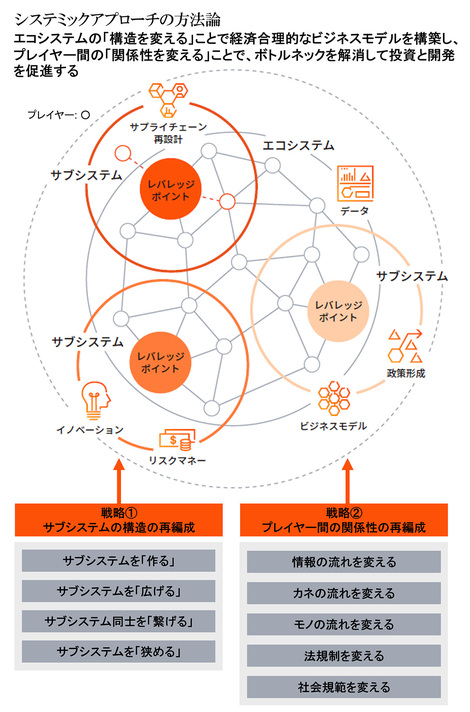

中島 一言で言えば「エコシステムの全体最適化」です。システミックアプローチでは、まずエコシステムの構造を明らかにし、変革の阻害要因のうち最も介入効果が高い「レバレッジポイント」を特定します。そこに多様なプレーヤーがテクノロジー、ファイナンス、ルールメイクといった観点から協調的・同時多発的に介入し、エコシステム全体の加速度的な成長を促していきます(図表2)。

たとえば、自動車産業がサーキュラーエコノミーへの転換を図ろうとすると、自動車は最終的に輸出されることが多いため、リサイクル材不足という課題に直面します。それがプラスチックだった場合、食品産業と連携することにより、包装パックやトレーを2次資源として活用できます。業界をまたいだエコシステムの変革によって、自動車産業のみならず食品産業の課題も同時に解決できるというわけです。

――システミックアプローチの具体的な事例はありますか。

中島 当社が関与している事例ではありませんが、気候変動関連のビジネスやテクノロジーを投資対象にしているファンドの事例があります。そのファンドは、脱炭素に必要な革新的技術を開発するスタートアップへの投資に加え、当該技術のビジネス化支援、需要家の確保、長期にわたる投資と回収を担保する「オフテイク契約」の締結、さらには必要な議論のファシリテーションまで行っています。ファンド単体で動くのではなく、プロジェクトに関心のある事業会社や政府と連携し、ビジネス規模の拡大を図っている点がポイントです。

洋上風力発電開発の事例では、開発用地の確保に向けて、地域住民をエコシステムに組み込んで解決を図ったものがあります。発電による利益が住民にも還元されるよう、共同出資・共同利益の関係を構築することで、住民との対立関係をパートナーシップへ変革し、開発を推進しました。これは直接的に取引のないステークホルダーを新しいスキームでエコシステムに取り込んだ例です。

――システミックアプローチを実現していくうえで、PwC Japanグループはどのような役割を担っていくのでしょうか。

中島 システミックな取り組みそのものは、実はこれまでも実践されてきました。しかし結果的にそうなっただけで、再現性がなかったのです。その意味で、私たちがシステミックアプローチを形式化できたことには、大きな意義があると思っています。現状、勉強会などを通じて普及に努めている段階ですが、ゆくゆくは「エコシステム開発プラットフォーマー」として企業の変革をサポートしていきたいと考えています。