-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

市場シェアのジレンマ

市場シェアを拡大すれば、利益率は向上する──。

そう伝統的に信じられてきた。実際、製紙や製鉄、化学、エネルギーといった一部の産業ではシェアと利益率を切り離して考えることはできない。

市場シェアを拡大するだけでは、利益率は向上しない──。

これも真実である。最近ではパソコンがそうだが、コモディティ化(汎用化)が進めば進むほど、価格は低下し、自ずと利益率も目減りしていく。多くの企業がこの事実を知りつつも、シェア争いに走る。そこでは価格戦争が繰り広げられ、勝利してもその味は苦い[注1]。

高度成長期がまさしくそうだった。多くの日本メーカーは、高品質と低価格を武器に海外へ飛び出し、欧米企業を打ち負かしたものの、現在が示すとおり、持続的な成長には至らなかった(囲み「再考 SONYブランド」を参照)。

再考|SONYブランド

品質という信用

故井深大氏と共にソニーの礎を築いた故盛田昭夫氏が自ら開発したトランジスタ・ラジオをその手に携えてアメリカに渡ったのは、1954年のことである。

当時のアメリカ市場では、日本製品と言えば、「低価格・低品質」(安かろう悪かろう)というイメージが定着していた。盛田氏はこのような日本製品への一般認識を一掃すべく、品質を最優先に考え、アフター・サービスの充実に心血を注いだ。すなわち、対アメリカ市場においては、「信用を勝ち取ること」を戦略課題としたのである。

輸出型企業は日本の経済発展に大きく貢献したが、その多くは海外におけるソニーの成功パターンに学び、「信用=品質の確保」という戦略を踏襲してきた。同時に、マーケティング戦略上、低価格をもう一つの軸に据え、高度成長期には海外市場を席巻するに至った。

たとえば自動車産業に目をやれば、日本車はヨーロッパ車ほどに高くはないが、頑丈で故障しにくいという評判を獲得した。さらには家電製品からカメラ、電卓に至るまで、日本製品と言えば「高品質・低価格」というイメージが海外の一般消費者の間に浸透していった。

おりしも市場は拡大成長期にあり、大量生産・大量販売の流れに乗って、日本企業の低コスト化に拍車がかかった。70~80年代にかけて、どの日本企業もまず熾烈な国内競争を勝ち抜くために、徹底した低コスト化に励み、TQC活動を通じてたゆまぬ品質改善努力を傾けた。いわゆる、オペレーション効率の追求である。

エズラ・ボーゲルが日本企業のオペレーション効率の優秀性を「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と賞賛したが、海外において日本製品は「高品質・低価格」の代名詞となった。

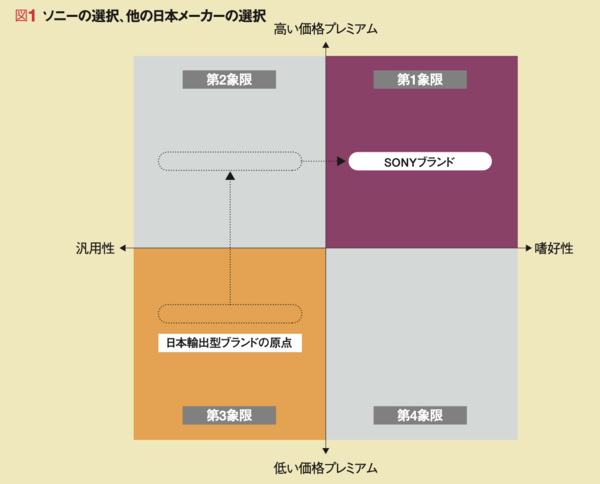

日本経済の成長を支えた多くの輸出型産業は──その品質の高さにかかわらず──図1「ソニーの選択、他の日本メーカーの選択」の第3象限を事業ドメインとし、マス市場を対象にそのシェアの追求に走った。

第3象限から価格プレミアムを獲得する第2、第1象限へ

ここで、1954年に話を戻そう。盛田氏が持ち込んだトランジスタ・ラジオは、以後、多くの日本メーカーがOEM生産を引き受けたことによって、アメリカ市場で過当競争を起こすまでに成熟していった[注2]。

その一方で、ソニーは何に力点を置いたのか。結論から言えば「ブランド」である。好条件のOEM生産の申し出を断り、ソニー・ブランドから「高品質・高価格の一流品」というイメージが連想されるよう、ブランディングに全力を傾けたのだった。

量販店での販売を避け、超一流店に販売チャネルを絞り込むと同時に、アフター・サービス体制の整備に腐心した。これがアメリカ市場における信用を築き、SONYというブランドはその保証と約束の印となった。

要するに、トランジスタ・ラジオという汎用品ながらも、ブランドをテコに価格プレミアムを獲得する戦い、すなわち図1の第2象限を選択したのである。加えてその後、第2象限から第1象限へと事業ドメインをシフトさせ、さらなる優位性と価格プレミアムの最大化に挑戦していく。

実際ソニーは、歴代のトップ・マネジメント自らブランド・マネジメントの重要性を認識し、全社的にブランドを中心に据えた経営を実践してきた。

盛田氏は「商標は企業の生命線である」という有名な言葉を残した。そして、彼からバトンを受けた大賀典雄氏は、「エス(S)・オー(O)・エヌ(N)・ワイ(Y)の価値を高めることが私の役目」と明言している。現会長の出井伸之氏も「経営資産として最も大切なソニーのブランド・エクイティの維持を基本方針とする」として、ブランドを経営資産の一つに位置づけている。

このようなトップ・マネジメントの考え方を反映させながら、ソニーは「信用=品質の確保」に加えて、「革新性」という軸を打ち出す一方、時代の変遷に適応しながら、ソニー・ブランドの中身を進化させてきた(「トランジスタ・キッズ」「ウォークマン・キッズ」「CDキッズ」「デジタル・ドリーム・キッズ」)。SONYブランドが今日もなお、価格プレミアムを享受していると言われるゆえんである。

品質、アフター・サービスという実質価値に裏づけられたブランド力に基づいて、チャネルを絞り込み、それを高価格戦略につなげる──。アメリカにおけるソニーの成功は、ブランドをテコにしたプライシングの原点と言えよう。

オペレーション効率のジレンマ

残念ながら、日本企業の多くは市場が成熟化し始めるや否や、価格競争に明け暮れていた。その姿を思い返す限り、その当時に、「ブランドが価格プレミアムを創造する」こと、ましてや「プライシングの自由度を高める」ことなど、思いもしなかったことだろう。いわんや、ブランド力をテコにした価格戦略を構築するというよりも、オペレーション効率をテコに低価格戦略によりシェア取り合戦に終始してきたというのが、これまでの多くの業界の実情である。

オペレーション効率の追求は、競合他社がベスト・プラクティスを取り入れていけば、やがて追いつかれてしまう。まさにアメリカ企業が日本企業の生産性に追いつき、さらにIT(情報技術)を駆使して、あっという間に抜き去ってしまったように。

市場シェアの拡大は、利益率の向上を、ましてや持続的な成長は保証しないのである。

ブランドがプライシングの自由度を高める

結論から言えば、このようなボリューム・ゲームから脱却するための出発点は、ブランド、そしてプライスの見直しにある。

とりわけプライスの場合、多くの調査結果が示しているように、それを1%上げるだけで──業種によっては──2桁規模のキャッシュ・インパクトをもたらすと言われており、日本でその取り組みが未熟なのが不思議なくらいだ。

ただとにかく残念なことに、検討の俎上にすら載らないのは論外とはいえ、それらが実際には別々に検討されていることである。