-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

売上げを1%増やすか?

価格を1%上げるか?

利益を改善させたいならば、「プライシング」こそ、最もインパクトのある方法だろう。つまり、リベート等を含む価格体系にメスを入れ、戦略的に設定するのである。

これは、洋の東西を問わず、多くの企業で死角となっている分野であり、しかも手をつけにくいため放置されやすい。「経営がうまい」と称される企業ですら、往々にしてプライシングは聖域であり、「顧客との関係が悪化するのではないか」「顧客を失うのではないか」と恐れて、だれも進んで取り組もうとはしない。

しかし実は、プライシングを見過ごすことで被る機会損失はきわめて大である。逆に、一度取り組めば、効果てき面である。プライシングが適正であると、販売量を増やすよりも、利益に貢献する。裏を返せば、プライシングが適正でなければ、たちまち利益を損なうはめになる。

プライシングとは、1ドル、1セント単位の業績を左右する、いわばビジネスの「イロハのイ」だ。基礎的かつ致命的なマネジメント・スキルの一つと考えなければならない。

では、価格を適正化することで、どれくらいの改善効果が得られるのだろうか。たとえば、販売量を1%増やした場合と価格を1%上げた場合を比較してみよう。

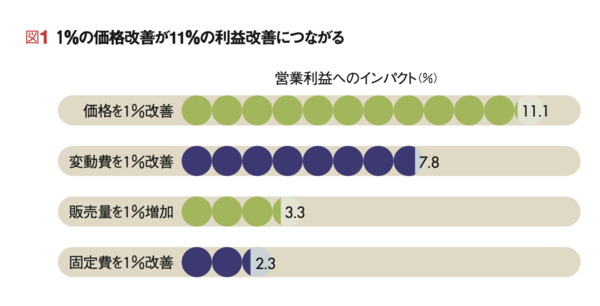

平均的な企業では、価格をいじらずに販売量が1%増加した増合、営業利益は3.3%改善する。一方、販売量が減らないと仮定したうえで、価格を1%引き上げた場合、営業利益は11.1%も改善する(図1「1%の価格改善が11%の利益改善につながる」を参照)。

結果として、プライシングには、販売量を増加させた場合と比べて、だいたい3~4倍の利益改善効果があることがわかる。

別の例も挙げておこう。ある耐久消費財メーカーは、全商品について価格を2.5%上げただけで営業利益が30%近く増大した。また、薄氷を踏む思いで価格を3%上げたところ、営業利益が35%改善したという産業機器メーカーもある。これらはプライシングによる効果が顕著に表れたケースである。

マッキンゼー・アンド・カンパニーが調査したところ、消費財、エネルギー、銀行や金融サービス業など、広範な業界でも同様の結果が得られた。以上のことから、商品開発やマーケティングと等しく、プライシングにも努力を傾けるべきであり、継続的に改善を心がける必要があると明言できる。