-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

eハブとはB2B取引に介在するeカンパニーである

これまでに登場してきた数々のeビジネスは、B2C(Business to Consumer:消費者向け)取引を前提としたものがほとんどであった。しかし今日、eビジネスにおいてはB2B(Business to Business:法人向け)取引に注目が集まりつつある。

B2B取引と言えば、アリバやケムデックス、コマースワン、フリーマーケッツ、インターネット・キャピタル・グループ、サイクエスト・ドットコムなどが代表的だが、その株式時価総額は、にわかには信じ難いほどの高水準に達している。

このような活況のなか、ベンチャー・キャピタリストたちもこの分野の新興企業にさかんに投資し始めた。そして、ついにはゼネラル・モーターズやフォード・モーターといった巨大企業までが、ウェブ市場の立ち上げを宣言している。

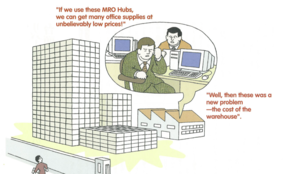

ウェブ取引の利点は改めて説明するまでもないだろう。膨大な数の買い手と売り手が出会うことができ、取引プロセスも自動化されている。買い手は豊富な選択肢を、売り手は新たな顧客を手にすることができる。しかも、双方の取引コストは低減される。もちろん、マーケット・メーカーには莫大な手数料収入が転がり込んでくる。いずれにしても大変魅力的な市場であることは間違いない。

何といっても、市場がパソコンの画面の中に存在するため、規模を拡大するにも、ホームページを別のアドレスに新しくつくったり、書き換えたりするだけで済む。リアルなチャネルのように、多額の設備投資や時間の浪費も必要ない。つまり、事業が拡大すればするほど、利益率は単純に高くなっていくのである。

現在では、新しいビジネスモデルが次々と登場するため、ウェブ上のB2B取引について、全体像をとらえることは難しくなってきている。

本稿では、このように錯綜した市場を理解し直すことができるように、B2B取引に介在するeカンパニー――筆者たちはこれを「エレクトリック・ハブ」(eハブ)と呼ぶ――を類型化してそれぞれの機能と価値創造メカニズムを解説したい。eハブの構築を目指す起業家はもちろん、それをうまく取引に活用したいと考える企業もぜひ参考にしてほしい。

製造財と非製造財、関係的取引とスポット取引

eハブを類型化する前提として、まず、B2Bにおける取引対象と取引方法を理解しておく必要があるだろう。

取引対象となるものは、有形無形を問わず、事務用品からコンピュータ・システム、鋼鉄や機械類、各種サービスに至るまで、多岐にわたる。ここでは、これらを「製造財」(manufacturing input)と「非製造財」(operating input)の2つに分けることにする[編集部注]。

製造財とは、原材料や部品など、製品の一部に組み込まれたり、製造プロセスで利用されたりする財である。