-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

シンジケーションがビジネスの脇役から主役に

トップ・マネジメントが、トーク番組『ジェリー・スプリンガー・ショー』から学ぶべきことはたくさんある。もちろん、「激論の末にいざこざを解決する術を学べ」と言っているわけではない。「シンジケーション」の仕組みについてである。

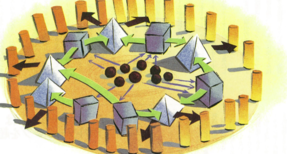

シンジケーションは、ネットワーク化された情報経済でビジネスを展開するうえで、理想的な仕組みとなりつつある。ここでは、同一商品が多数の顧客に配給され、それを購入した顧客によって他から入手したものと統合され、再販売される。

この仕組みはエンタテインメント業界では常識である。たとえば、製作スタジオは『ジェリー・スプリンガー・ショー』のようなテレビ番組をキー局やローカル局に、漫画家は連載漫画を新聞や雑誌に、コラムニストは記事をさまざまな出版物やウェブサイトに「配給」する。

消費者、すなわちテレビの視聴者や新聞の読者は、このような複雑で変化の絶えないエンタテインメント・ビジネスの舞台裏を知らない。しかし、シンジケーションなくしては、現在のアメリカのマスメディアは存在しないだろう。

他の業界では、シンジケーションのような仕組みはこれまでほとんど見られなかった。有形資産が主役で、情報の動きが鈍い工業経済では、シンジケーションに不可欠な流動的なネットワークを創造することがきわめて困難だったからだ。

しかし情報経済の登場で、かつての状況は変わろうとしている。柔軟なビジネス・ネットワークの構築が可能になり、それがビジネスにおいて本質的な役割を担いつつある。

つまり、シンジケーションがビジネスの脇役から主役に躍り出て、eビジネスの基本的な組織原理として注目を浴び始めているのだ(囲み「シンジケーションはなぜウェブと相性がよいのか」を参照)。

シンジケーションはなぜウェブと相性がよいのか

インターネットの世界は従来のビジネス界とは異なり、「情報財」「モジュール性」「散在する流通ポイント」というシンジケーションが機能する条件がすべて備わっている。

シンジケーションが機能するための条件

従来のビジネス界でシンジケーションの仕組みがほとんど活用されてこなかったのは、この仕組みが以下に示すような3つの特徴を備えているからである。

(1)商品が「情報」である

第1に、シンジケーションは、商品が「情報」である場合にしか機能しない。情報はけっして「消費」されてしまうことがないので、多くの人が同じものを利用できる。

一方、商品が形ある「モノ」の場合、これは不可能だ。自動車や腕時計の場合、一度だれかに売ってしまうと、その同じ商品を次は別の人に売ろう、というわけにはいかない。

「モノ」の生産や運送、販売に携わるビジネスでは、シンジケーションが存在する余地はほんのわずかしかないのだ。

(2)モジュール性を備えている

第2に、シンジケーションが機能するには「モジュール性」(モジュールに還元できる性質)が必要である。配給の対象となる商品は、単体でも相当の価値を持つ場合もあるが、通常は、それだけで一つの製品として成り立っているわけではない。より価値の高い「全体」のなかの一部分なのだ。

ハワード・スターンのラジオ・ショーは多くのリスナーを抱える人気番組だが、他の多くの番組も組み合わせなければ、ラジオ局の番組編成は成り立たない。

デーブ・バリーのコラムには多くの熱心な読者がいるが、他に多数のコンテンツを集めなければ、新聞はつくれない。従来のモノ経済では、このモジュール性はめったに見られなかった。製品、サプライチェーン、企業間の境界ははっきりと区切られており、互いに浸透不可能な傾向にあったからだ。

(3)流通ポイントが散在する

第3に、シンジケーションでは、独立した流通ポイントが多数必要である。ディストリビューターが1社しかない場合、あるいは、すべてのディストリビューターを1人のコンテンツ作成者がコントロールしている場合には、コンテンツの組み合わせや配置を変えたところで、得られるものはほとんどない。

草創期のハリウッドが好例だ。MGMやワーナー・ブラザースなどの大手映画製作会社は、映画をつくるだけではなく、それを上映する映画館も所有していた。ワーナー・ブラザース所有の映画館ではワーナー・ブラザースの映画しか流さなかったのだから、シンジケーターが入る余地はほとんどなかった。

しかし1948年、独占禁止法に違反するとして、アメリカ政府がこのような契約関係を解消させた結果、製作会社と配給会社は映画館とは独立した組織となった。こうして、エンタテインメント関連コンテンツのシンジケーションが繁栄への道を歩み始めたのである。

とはいえ、大半の業界で、流通チャネルの数はいまなお限られている。また、ディストリビューターとメーカーとの関係は密接であることが多い。

シンジケーションはビジネス・インフラとして必須

インターネットでは、「情報財」「モジュール性」「散在する流通ポイント」という条件が、たんに揃ったというだけでなく、それが不可欠な要素となっている。

インターネット上を移動するものは、すべて「情報」という形態を取っている。

ウェブにおけるハイパー・リンク型アーキテクチャは、もともとの性質からしてモジュールである。

さらに、ウェブサイトはだれでも立ち上げられるので、ユーザーから見ると、文字どおり何百万もの流通ポイントが存在することになる。

このような環境では、シンジケーションは必至のビジネスモデルなのだ。

コンテンツだけでなく商取引も配給の対象となる

インターネット企業で、「シンジケーション」という言葉を用いてその業務内容を説明しているところはまだ見当たらない。しかし、実際のビジネスモデルを見ると、その中核にこの仕組みが据えられているケースが多々見受けられる。

E*トレードを例に挙げてみよう。同社は、他のオンライン・ブローカー同様、金融関連ニュースに始まって株価情報や株式チャート、アナリスト・リポートなど豊富な情報を顧客に提供している。

こうしたコンテンツは自前で作成することも可能だが、コストが法外に高くつくだろうし、自社のコア・ビジネス──オンライン顧客とのリレーションシップを構築する業務──に専念することの妨げになるかもしれない。