-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

ブレークスルーは意図的に生み出せないのか

シニア・マネジャーが製品開発について思いを巡らすとき、夢見ることはみな同じである。すなわち、ブレークスルーを起こすような製品が次々に生まれて、おかげで会社は急成長し、高い利益にあずかれる。こんなところだ。その目的に向けて野心的な目標を掲げ、売上げの大部分を数年前には形さえなかった製品から稼ぎ出すよう、号令をかける。

残念ながら、そのような製品を生み出せる開発グループには、めったにお目にかかれない。ブレークスルーの代わりに、せいぜい既存製品の延長線上にある製品、もしくは既存の製品やサービスにちょっとした改善を施した製品を工夫する程度だ。変化のスピードがこうも加速している現在、これでは成長への処方箋どころか、衰退への処方箋にしかならない。

成長することが至上命令だというのに、なぜ製品開発担当者は新機軸のある製品を、いま以上のサイクルで生み出せないのだろうか。その理由は2つある。

第1に、企業というところには、短期的な問題に目を向けさせる強力なインセンティブが働きやすいからだ。たしかに新しい製品やサービスは将来の成長や利益に欠かせないが、まず今日を生き残り、明日に備えなければならない。したがって、ちょっとした改善で売上げを伸ばしながら、既存顧客(ウォール・ストリートのアナリストもだが)を喜ばせようとしてしまうわけだ。

第2に、製品開発担当者が単にブレークスルーの方法を知らないことが挙げられる。というのも、製品開発担当者を支援してブレークスルーに導くような、効果的なシステムを持っている企業はそうはない。この点は、数々のイノベーションを成功させてきたことで名高い3Mも、例外ではない。

3Mの経営陣は伝統的に、製品開発担当者に「口出ししない」という姿勢を貫き、数々のイノベーションを育ててきた。一方、製品開発担当者もまた、「許可を求めるよりも、失敗して許しを乞うほうがましである」という金言に従って仕事をしてきた。このような経営陣と製品開発担当者の関係があったからこそ、1920年代の防水サンド・ペーパーや〈スコッチ・テープ〉、70年代の〈ポスト・イット〉や〈シンシュレート〉(ポリエステル製断熱素材)といったヒット製品を次々に生み出してきたのである。

しかし90年代半ば、3Mの経営陣は、既存のものに手を加えた程度の製品のおかげで成長が支えられていることに、懸念を抱き始めた。ブレークスルーした製品の数は減り、そのサイクルも長くなっていた。既存のものに手を加えた製品に需要がある以上、しかもそこから報酬が得られる以上、開発の力点はここに置かれる。このような傾向に歯止めをかけようと、3Mの経営陣は大胆な目標を設定した。売上げの30%は4年前には存在しなかった製品から稼ぎ出せ、と言うのだ。

この目標をクリアするためには、経営陣をはじめ、マーケティングや製品開発の担当者、科学者など、多くの人たちが仕事への取り組みを改めなければならなかった。

3Mに芽生えた新手法「リ―ド・ユーザー・プロセス」

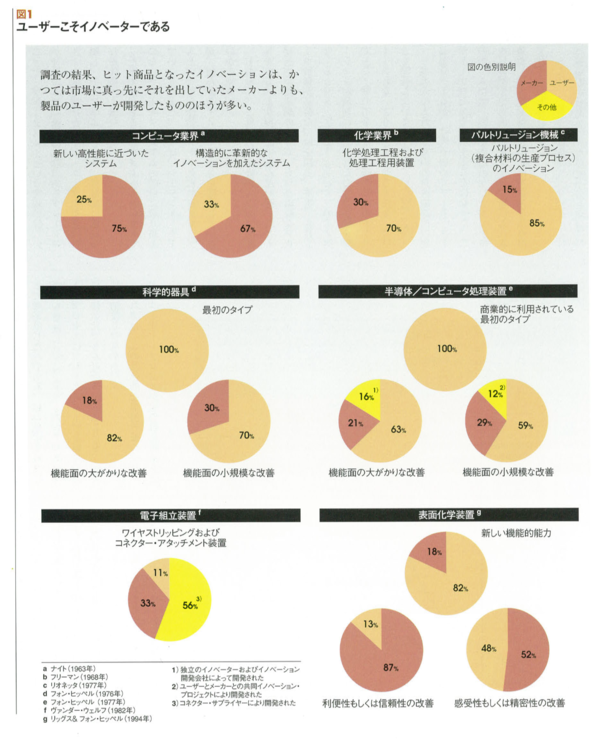

そうこうしているうちに、新機軸のある製品を開発する手法の形が見えてきた。それが「リード・ユーザー・プロセス」という新しい手法である。このプロセスは、戦略をはじめ製品やサービスを体系的にブレークスルーするもので、イノベーションについて分析研究を行っている者が発見した、次の2つの事実に基づいている(図1 「ユーザーこそイノベーターである」を参照)。