-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

組織感情の理論

今回は、組織の感情の理論を解説する。英語の表現としては「emotions in organization」が該当し、本稿ではその訳語として「組織感情」という言葉を用いる。個人で持つレベルを超え、企業や事業部など「組織そのものに広く行きわたった感情」を指す。

人には怒りっぽい人、陽気な人、悲観的な人などがいる。失敗すれば落ち込むし、成果を出せば喜ぶ。これは組織も同様だ。「当社は楽観的な雰囲気だ」「あの職場に行くとピリピリする」などはその代表例だ。普段は暗い雰囲気の会社でも、優れた業績を挙げてメディアに取り上げられた時などは、雰囲気も明るくなるだろう。組織にも感情はあるのだ。

感情の理論については、拙著『世界標準の経営理論』で、すでに一章を割いて解説している。それでも今回あらためて組織レベルの感情理論を取り上げたい理由は、3つある。

第1に、経営学では近年、組織レベルの感情への関心が高まっているからである。拙著では、主に個人レベルの感情に関する理論を紹介した。しかし、近年は組織レベルでの感情に関する概念化・理論化が進んでいる。組織が持つ感情が、そこで働くメンバーや組織のパフォーマンスに影響を与えることが、わかってきているのだ。これらの研究は特に2010年代に急速に発展し、拙著では十分に紹介することができなかった。

第2に、日本企業の間でも、組織感情が注目され始めているからだ。近年は、日本企業でもいわゆる「組織開発」が重視されている。バリューという言葉に代表される価値観の浸透や、従業員の行動様式の徹底化などがそれに当たる。

その価値観の項目の一つであり、ビジネスでよく引き合いに出されるようになった「心理的安全性」は、そもそも組織感情の概念である。この分野の第一人者であるハーバード大学のエイミー・エドモンドソンは、2018年にFearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth[注1]という書籍を出版したが、2021年に日本で刊行された時は、『恐れのない組織』という日本語訳が充てられた。心理的安全性と書くと硬く聞こえるが、言い換えると「恐れという感情を打ち消す組織」のことなのである。本稿後半でも述べるが、組織開発でも感情は重要なのだ。

そして第3の理由として、連載の前回(第8回)でポジティブ心理学の理論を解説したことが挙げられる。近年の組織感情の研究の発展は、ポジティブ心理学の発展と同期している。前回はあくまでポジティブ心理学の理論的側面に注目したため、ポジティブな感情が組織に浸透するメカニズムについて、ていねいに触れることができなかった。今回、組織感情の理論を解説することで、ポジティブ心理学の理解もさらに深めていただきたいという狙いもある。

感情研究の枠組み

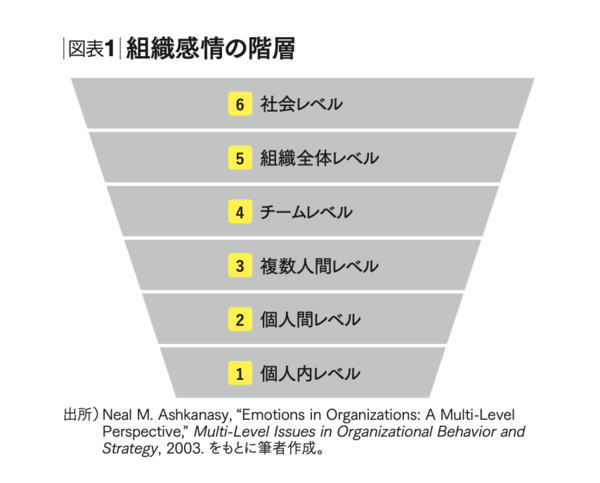

本論に入る前に、まず感情は複数の階層で形成されることを整理しよう。図表1「組織感情の階層」は、豪クイーンズランド大学のニール・アシュカナジーが2003年に発表した論文[注2]で提示した「感情の5段階層モデル」に、筆者が修正を加えたものである。アシュカナジーによれば、経営学で対象となる感情は5段階に分けられる。