-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

経営資源に基づく社会の見方

10年ぐらい前まで、我々は戦略に関しては、知る必要のあるものはほとんど知っていると思っていた。ポートフォリオ・プランニング【*】、経験曲線【*】、PIMS【*】、ポーター【*】の5大決定要因――これらのツールによって、事業単位でも企業レベルでも、戦略に厳密さと妥当性がもたらされた。ゼネラル・エレクトリックのような一流企業が大勢のスタッフを抱えるようになり、戦略的プランニングの価値に対する信頼度はますます増大した。戦略コンサルティング会社が急速に事業を拡大し、広く知られるようになった。今日、様子はどう変わっているのであろうか。無数にいたプランナーは、ほとんど消え失せてしまった。彼らは、過去10年間の激動によって吹き飛ばされてしまったのである。

経営者たちは、グローバルな競争と技術変化のため、事業単位で他社についていくのに苦労してきた。市場の動きがますます速くなるにつれて、経営者たちは、戦略的プランニングはあまりにも面白味がなく、動きが遅すぎると不平を言っている。戦略はまた、企業としてもかなり問題化したのである。1980年代に、自社の「市場成長率/相対的シェアのマトリクス」にまさに適合しているような事業部を持つことで、しばしば企業が価値を破壊していることが判明したのである。より小規模で、ヒエラルキー(階級組織)の少ない競争相手の脅威にさらされて、多くの固い信念を持った企業がひどい失敗を余儀なくされたり(IBM、デジタル、ゼネラル・モーターズ、ウエスティングハウス)、大幅な方向転換や社内再編成を迫られた(GE、ABB)。80年代後半までには、多くの事業を持つ大企業は、その存在を正当化することに苦労していた。

当然のことながら、戦略的プランニングに対するこういった非難の砲火に取り組むべく、戦略に対する多くの新しいアプローチ(取り組み方)が提案された。その多くは、内部に照準を当てたものであった。トム・ピーターズとボブ・ウォーターマンの「エクセレント・カンパニー」が先頭に立ち、踵を接して戦略としてのトータル・クオリティ・マネジメント【*】(全社的品質管理)、リエンジニアリング【*】(事業プロセスの再構築)、コア・コンピタンス(競争力の核となる企業能力)、ケイパビリティ【*】(組織能力)、ラーニング・オーガニゼーション(学習する組織)が紹介された。それぞれのアプローチは、順次に、それなりの貢献をしたが、そのどれが、いかにして以前認められていた英知を発展させたり、論破したかは、明らかではなかった。結果として、それぞれのアプローチが現在、戦略についての混乱をさらに複雑なものにし、経営者たちを悩ませている。

この混乱の深みを突き抜けて進む可能性を持った枠組みが、現在、戦略の面から出現している。そのアプローチは経済学に基づくもので、競争環境が激化するなかで、会社の経営資源がいかにして業績の原動力になるかを解き明かすのである。したがって、この方法論を述べる際に学者が使っている用語がある。すなわち、「経営資源に基づく会社の見方(RBV)」である(1)。このRBVは、企業内の現象に関する内部分析(80年代半ば以降、多くの経営者が夢中になっていることであるが)を、業界と競合状況に関する外部分析(初期戦略的アプローチの最重点)と結びつけるものである。したがってRBVは、内部と外部の見方(2)を結びつけることで戦略に対するこれまでの2つの大まかなアプローチをさらに伸ばすものであって、それらに取って代わるものではない。なぜ、競争相手のある者は他の者より利益を上げているのか、どのようにしてコア・コンピタンスの考えを実行に移しているのか、どのようにして道理に合った多角化戦略をつくり上げているのかを明瞭な経営用語で説明する能力から、その力を引き出しているのである。したがってRBVは、80年代の業界分析と同じぐらい、90年代の戦略にとって強い力を持つと同時に重要である(囲み「戦略小史」参照)。

A BRIEF HISTORY OF STRATEGY

戦略小史

戦略の分野は、主としてケネス R. アンドリューズがその古典的な著書『企業戦略のコンセプト』(1971年)で最初に考えた枠組みに沿って形づくられてきた。アンドリューズは、戦略を、関係領域内で企業ができること(組織的な長所・短所)と、企業が行う可能性のあるもの(環境上の機会と脅威)との縁組みであると定義した。

アンドリューズの枠組みの力は最初から認められたが、経営者たちは、方程式の両側を組織的に査定する方法についての見識をほとんど与えられなかった。最初の重要な突破口がマイケル E. ポーターの著書『競争の戦略』(1980年 邦訳土岐坤ほか ダイヤモンド社刊)で示された。ポーターの研究は、業界組織の構造―行動―実績のパラダイムに基づいていた。そのモデルの根本的要素は、業界の構造が業界内の競合状態を決定し、企業の行動のための状況、すなわちその戦略を決めるというものである。

この分析では「適切な業界」と、その中での競争上最も魅力的な位置選びにスポットが当てられている。このモデルでは、個々の企業の特徴は無視されてはいないが、力点が業界レベルの現象に置かれていることは明らかである。

コア・コンピタンスと組織能力競争のコンセプトが出現するに至って、時計の振り子は反対方向へ大きく振れて、企業の外部から内部へと移動した。これらのアプローチ(取り組み方)では、組織に根差した技能と集合的学習の重要さ、そしてそれらを整理する経営陣の力量の重要性が強調された。この見解では、競争上の優位性の根幹は組織内にあり、新しい戦略の採用は、現在の会社の経営資源のレベルによって束縛されると仮定している。外部的な環境は、たとえあったとしても、ほとんど注目を受けず、我々が業界や競合分析で学んだことが我々の集合的なサイキ(衝動・意志・感情に一定の形式を与えるもの)から消え失せたように思えた。

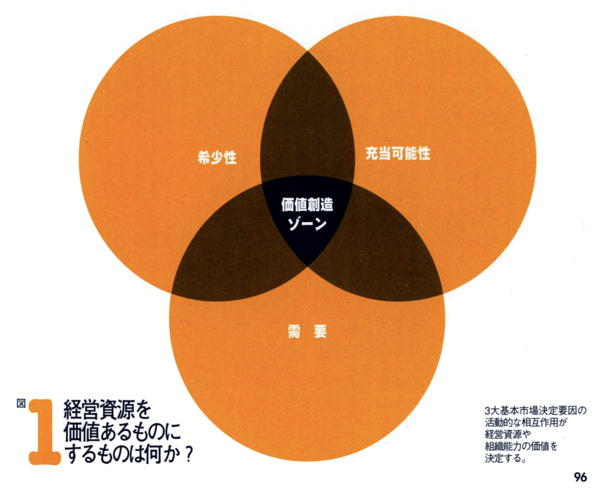

現在出現してきている「経営資源に基づく会社の見方」は、これら表面上は共通点のないアプローチの橋渡しと、アンドリューズが考えた枠組みが約束したものを実現するのに役立つのである。組織能力アプローチのように、経営資源に基づいた見方は、企業の特定の資源と能力の重要性を認めてはいるが、それを競合状況の点で行っている。経営資源に基づいた考え方は、もう一つの重要な特徴を業界分析と共有している。すなわち、それも経済学的推論に頼っている。そして組織能力と経営資源を企業の競争上の位置の核心と考えており、それは3大基本市場決定要因の相互作用に左右されるというものである。それらの要因は、需要(顧客のニーズを満たすか、また競争上他の者より優れているか)、希少性(模倣、もしくは代替可能か、また耐久性があるか)、充当可能性(だれが利益を所有するか)の3つである。本稿で述べられている5つのテストは、これらの一般的な経済要件を明確に、しかも行動に結びつく言葉に置き換えている。

RBVでは、企業を有形・無形の資産と組織能力の非常に異なる集合体として見る。それゆえ同じ企業は二つとないのである。その理由は、同じ経験をしたり、同じ資源と技能を取得したり、同じ組織文化を創り上げた企業は二つとないからである。これらの資源と組織能力が、企業がいかに効率よく、また効果的にその機能活動を実行できるかを決定するのである。この論理に従って企業が、もしその事業と戦略に対して最良かつ最適の経営資源を蓄積していれば、その企業は成功する状態になっているのである。

価値ある経営資源はさまざまな形態をとることができ、コア・コンピタンスや組織能力といった狭義の概念で見逃されるものも、そこには含まれるのである。それらは、家庭に入り込んでいる電線のように物理的なものでありうる。潜在的に、電話会社もCATV会社も、双方向のマルチメディアという素晴らしい新世界で成功する非常に有利な立場にいるのである。なぜなら、両者とも情報スーパーハイウエーの入口を所有しているからである。あるいは価値ある経営資源は、ブランド・ネームとか、技術的ノウハウといった無形のものでもありうる。たとえば、ウォルト・ディズニーは、消費者に対する独自の権利を保持しており、そのおかげでキャラクター・グッズからテーマ・パーク、ビデオにいたる多くの事業で成功しているのである。同じようにシャープは、フラットパネル表示技術の知識で、全世界で70億ドルにのぼる液晶表示(LCD)ビジネスを牛耳ったのである。また価値ある経営資源は、企業のルーチン・ワーク、プロセス、文化に根差す組織能力でありうる。たとえば、日本の自動車会社のやり方を取り上げてみよう。まず低コストで無駄のない製造、次に高品質生産、さらに早い製品開発である。時間をかけてつくり上げられたこれらの組織能力が、別の方法でごく普通のインプットを優秀な製品に変え、それらを開発した企業をグローバルなマーケットで成功させるのである。

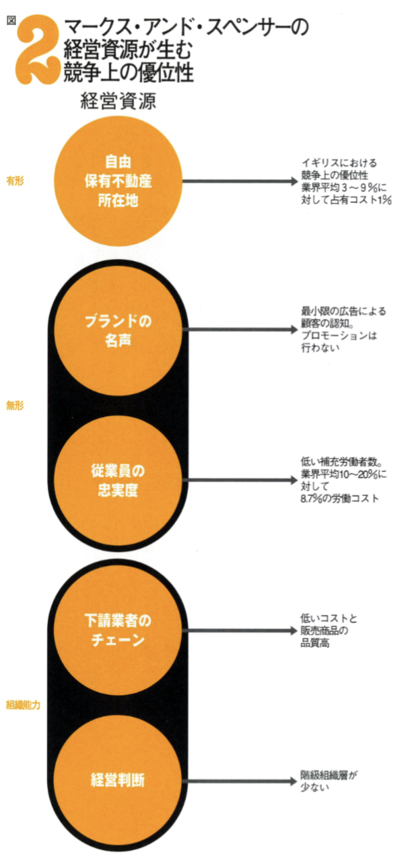

その源が何であれ、競争上の優位性は、最終的に企業が競争相手よりも業務活動をうまく、そして安く実行できる価値ある資源を持つことでもたらされるのである。たとえば、マークス・アンド・スペンサー【*】はイギリスの小売業界で、だれの目にも明らかに競争上の優位性を生み出している経営資源の広がりを持っている(図2参照)。これは、一事業単位でも、企業レベルでもあてはまるのである。そこでは、価値ある資源が企業の研究・開発といった特定の機能にあるかもしれないし、企業のブランド・アイデンティティといった資産にあるのかもしれない。したがって、優秀な業績のベースは、競争に耐えられるだけの他とまったく異なる多くの経営資源をつくり上げ、それらを十分に練った戦略で展開することにあるのである。