-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

両立させるべきだが

対立しがちな目的の存在

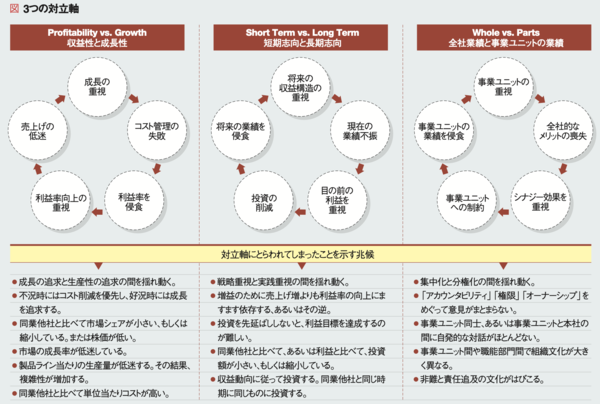

どのようなリーダーも、またどのような企業も、対立しがちな目的を両立させるにはどうすればよいのかという問題に日々直面している。そのなかでも、とりわけ顕著なのは、3つの対立軸、すなわち「収益性と成長性」「短期志向と長期志向」、そして「全社業績と事業ユニットの業績」である(図「3つの対立軸」を参照)。

通常これらのバランスは、一方に進展が見られると、他方はその犠牲になっているものだ。たとえば、成長を求めれば利益は損なわれ、利益を高めようとすると成長が鈍る。明日に備えようと努めれば、今日結果を出すことに集中できず、今日結果を出そうとすると、将来の強みが損なわれる。

また、全社的なメリットを生み出そうとすると、各事業ユニットへのメリットは抑え込まれ、各事業ユニットの潜在能力を存分に発揮させようとすると、全社的なシナジー効果を生み出せない。ちょうど風船のどこかをつまむと、別のところが膨らむのと似ている。

3年前、我々はこれら3つの対立軸について体系的な調査に着手した。我々が理解したかったのは、このような問題はどれくらい一般的なもので、全社業績にどれくらい関係しているのか、経営者はどのように対応すべきかである。

そのため、全世界1000社以上について20年間分の業績を調べ、経営幹部200人に調査への協力を依頼し、大企業の会長やCEO20人にインタビューを実施した。

彼らはさまざまな対立しがちな目的を両立させようと、手を変え、品を変え取り組んでいた。

この調査から判明したのは、ほとんどの企業が先の3つの対立軸を管理しようと苦心惨憺していることだ。1983年から2003年までの間、調査対象企業のうち、利益率がプラスであり、かつ売上げ増を果たした年度が、そうならなかった年度よりも多かった企業は38%にすぎなかった。

2番目の対立軸についても、結果はあまり変わらない。代表的な年度を取り上げた場合でも、対前年比で増益を達成し、かつ翌5年間においてEP(経済的利益[注])を向上させていた企業は44%にとどまった。

3番目の対立軸については、シナジー効果を発揮すると同時に、全社業績を向上させつつ、しかも部門あるいは事業ユニットの価値を向上させた企業は45%に満たなかった。