-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

今、世界が大きな変化の波にさらされている。ポストコロナの世界がどのようになるかは世界の誰にも分からないが、幸いなことにデジタル技術の進展は、不鮮明な未来を照らすために取るべき戦略の選択肢を大きく広げてくれている。両極化の時代における経営戦略の課題と可能性を探る本シリーズの第1回では、変化に備え、戦略や組織の柔軟性を高めるための技法である「シナリオプランニング」を取り上げる。コロナショックにおいて、日本企業の「予測」や「計画」がなぜ機能しなかったのか。そこには、日本企業が陥りやすい戦略構築の落とし穴がある。

Shinji Nakamura

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 パートナー

モニターデロイト

シナリオプランニングに基づく全社長期戦略、海外事業戦略、マーケティング戦略、新 規事業開発、M&Aなど、企業の成長にかかわる戦略立案プロジェクトを中心に手掛け る。戦略を立案するだけではなく、実行支援、組織能力向上に関するサポートの経験 も豊富。

日本企業のシナリオプランニングは、なぜ機能しなかったのか

経営とは、変化し続ける環境の中で長期的に企業価値を向上させ続ける営みだ。だが、変化のスピードが速く、未来の不確実性が高い時代においては、昨年は成果を出していた戦略が、今年はもう通用しない、ということも珍しくない。過去の成功体験にこだわって対応が遅れると命取りになりかねないのだ。こうしたリスクを防ぐには、不確実性を折り込んだ未来のシナリオを複数用意し、環境変化に合わせて機敏に戦略をアップデートさせていく「シナリオプランニング」が役に立つ。

シナリオプランニングという言葉については、日本企業の経営企画部門でも共有されており、中期経営計画の立案に際して未来に対するシナリオはしっかりと描いている、と胸を張る企業も多いはずだ。しかし、現在進行形で大きな環境変化をもたらしているコロナショックにおいて、用意していたそのシナリオのおかげで危機が回避できたという話はほとんど聞かない。パンデミック(世界的流行)の発生そのものは以前から世界中で予言されていたにもかかわらず、日本では必要十分なPCR検査の実施体制も構築できなかった。ビジネスレベルでも、サプライチェーンの組み替えを行う、マーケティングの手段を選び直すといった戦略の再選択はおろか、リモートワークへの移行にすら四苦八苦している企業が多いのが実情だ。

日本企業の「未来への備え」は、なぜ機能しなかったのか。その大きな原因は、経営企画部門が描く未来像が、結局はこれまでの中期経営計画と何ら変わるものではなかったためだ。

そもそもシナリオプランニングとは、今回のような感染症によるパンデミックの他、業界構造の変化や再編、国際情勢の変化、自然災害といった、いつ起きるかは予測しづらいが、長期的には十分に発生し得る不確定要素に、さまざまなファクトを掛け合わせ、あり得る未来像を描く技法だ。実際にはまだ起きていない環境変化を基に未来を想定しようというのだから、その未来像は当然、現在の世界の姿とは非連続なものになる。

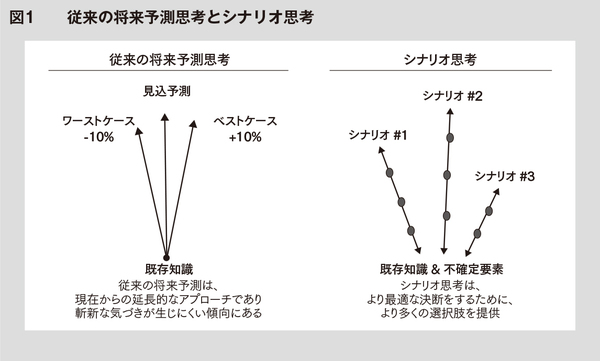

一方、中期経営計画は、既存知識に基づいた未来予測をベースに策定される。つまり、中期経営計画が示唆する未来像は、過去、現在と一直線につながった「将来の見込予測」であり、シナリオプランニングにおける未来像とは根本的に違うのだ(図1)。

しかし、日本企業においては中期経営計画と経営戦略が固くひも付いており、中期経営計画で想定した未来予測に、政治や社会の動向を安易に接続するだけで「シナリオ」と見なしてきた実態があったのではないか。これでは本来の意味でのシナリオプランニングとはいい難い。また、こうした誤解を温存したままでは、ポストコロナの世界に対応できないばかりか、別の不可逆的な変化が起きたときに、同じ轍(てつ)を踏むことになる。

そこで、ここでは多くの経営者が陥りがちな3つの誤解を示し、ポストコロナの世界でいかにシナリオプランニングを実践していくべきかを考えてみたい。