組織のDigital DNAが変革を加速する

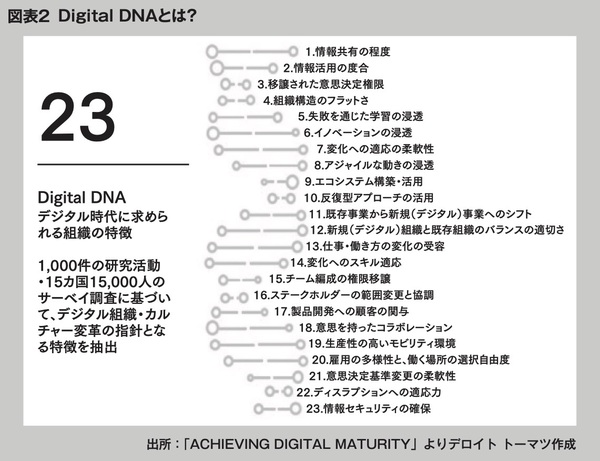

では、デジタル組織にふさわしいカルチャーとは具体的にどのようなものだろうか。それは「デジタルマチュリティ(成熟度)の高い企業」のカルチャーに学ぶのが近道だ。デロイトでは、2017年にマサチューセッツ工科大学(MIT)、Facebookと共同でデジタル先進企業を国際的に調査した。この調査から抽出したのが、図表2に示した23の特徴である。デロイトではこれを、ヒトゲノムの23種類の染色体になぞらえて「Digital DNA」と呼んでいる。

これらの項目をざっと眺めれば分かるように、デジタル先進企業においては、外部との柔軟なコラボレーション、主体性のあるチームによるアジャイル(俊敏)な動き、短いタイムスパンでの試行錯誤の反復、といった「デジタル環境にフィットしたカルチャー」がある。せっかく社外から優秀なデジタル人材を獲得してきても、組織にこうした土壌がなければ、彼らは組織に根付かず、新天地へと去ってしまうだろう。そして、こうしたカルチャーは「デジタル化」を宣言し、組織図を更新しただけで自然発生的に生まれてくるものではない。あのグーグルですら「20%ルール」「電子メールの廃止」などをトップダウンでうたうことで従業員の意識を変えてきたのである。カルチャーとは、経営者が意図的に創造し、一定の強制力の下で導入してこそ、定着させることができるものなのだ。

といっても、23項目全てを一気に実践せよ、というわけではない。自社にもともと存在する企業風土や、自社が掲げるパーパスに照らし、強みにしたい要素にフォーカスした上で、それを意図的に伸ばすことが重要だ。例えば、デロイト トーマツがコンサルティングで携わったある企業では、新組織の発足に当たって、特に重視すべきDigital DNAとして「5. 失敗を通じた学習の浸透」「8. アジャイルな動きの浸透」を特定した。そして、これらを組織に埋め込むためには、自社の従業員に、最前線のデジタル企業の方法論とスピード感を体感させることが重要であると考えて、提携先のベンチャー企業に従業員を順次送り込んで常駐させた。そして、そこで得た実体験を自社に持ち帰らせることで、これまで社内になかったDigital DNAを新組織に移植していったのだ。

たとえ大きな投資をして一気にICT活用を進めてデジタル組織への変革を推進させようとしても、それを活用するプロセスやマネジメントシステムが従来のままでは、そこから先に進めない。実際に、多くの日本企業は往々にしてこの段階で止まっており、なかなかブレークスルーができないのが実情だ。しかし、多くの企業のデジタル変革に関わったコンサルタントの経験からいわせてもらえば、従業員の3割の意識が変われば改革は臨界点を超え、カルチャーの成熟が大きく進む。

この難所を突破するためには、まずは現状を把握し、課題を可視化する作業が不可欠だ。1つの企業内においても、部門によって、人によって、デジタル変革の成熟度は大きく異なる。漠然と「デジタル化」を叫ぶのではなく、項目ごとに腑分けし、部門ごとの進捗を確認し、具体的な課題を明らかにして検討することが重要なのである。それはまさに土を耕すような地道な作業だが、ここでしっかりDigital DNAを埋め込むことができれば、タレント・エコシステムが十分に機能するようになり、最強のパーティー(チーム)を組むことができる。そして、自律的な生態系として企業パフォーマンスの向上という豊穣をもたらすことで、ありとあらゆる変革の旅を乗り越えていけるのだ。