こうしたEPMOの概念は、1990年代から存在していたが、あまり注目されていなかった。風向きが大きく変わったのは、世の中が「不確実性の時代」「未曾有の変革期」に突入した2000年代以降である。

実際、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの優良企業や米国の多くの官公庁で導入されるようになった。中国でもHUAWEIやZTEは早い段階からEPMOを導入している。

EPMOは、海外では認知度が高く導入企業も多いが、日本ではほぼ知られていない。

なぜ日本ではEPMOが浸透しなかったのだろうか。その理由は大きく2つに集約される。

日本でEPMOが浸透しなかった理由

1つ目は、ほとんどの日本企業には、プロジェクト需要に対して、プロジェクト開始時に必要十分な要員リソースを特定して「需給バランス」を取るという考えが存在していないことである。

日本企業の多くは、上司から指示された仕事を断りにくいカルチャーのため、自分の処理能力を超えることになっても断らない。その結果、プロジェクトリーダーやコアメンバーに兼務者が増え、成果を上げるのに十分な時間がないケースが多発している。実際、プロジェクト開始時に必要リソースの質と量をチェックしていない企業は74%にも上る(2019年11月、MSOL調査)。

結果より過程を重視するカルチャーのため、「上司から言われたことを実行していれば、結果にかかわらず努力が評価される」という風潮が強いことも、無理な要求を強く断らない大きな要因となっている。これは、欧米企業のコミットメント意識と対極である。

そもそも労務管理や人事評価の仕組みがプロジェクトワーク、特に部門横断チームの管理に対応していないケースが多い。これも必要十分な要員リソースの配置を妨げる要因である。

2つ目は、精緻につくり込まれた稟議制度など独自の意思決定メカニズムの存在である。これらは、一度、意思決定した内容を変更することへの忌避感や抵抗感が強くなりがちである。

稟議通過後、多くの日本企業では、主管部門が結果責任とともに実行管理も行うという現場主義が強く、経営層が全社俯瞰的に状況を把握することが難しい。プロジェクト全体のROIを管理するという習慣もほとんどない。結果的に、環境変化に対する優先順位の変更も行われることがなく、組織横断的に優先度を設定・変更し、それをみんながわかるように可視化する仕組み(プロジェクトポートフォリオマネジメント)が発達していない。

前述したように、要員リソースマネジメントの不在により、変化に合わせた要員リソースの再配置も行えない。

これらにより、価値が低下したプロジェクトに、延々と予算と要員を投入し続けたり、必要な新規の重要プロジェクトが立ち上げられなかったり、リソース不足のままスタートしたりすることになる。

慌てて設置した「モニタリング組織」の挫折

実は日本では、2020年頃から、プロジェクト横断で管理を行う組織の立ち上げが急速に進んでいる。

20年11月の当社調査では、およそ3割の企業が何らかのプロジェクト横断の管理組織を設置、およそ2割が設置を予定していた。ただし、プロジェクトから情報を収集し、経営層に報告する管理志向の「モニタリング組織」に留まっている。実際、設置済み組織の7割以上が「重要な意思決定に貢献していない」と回答している。

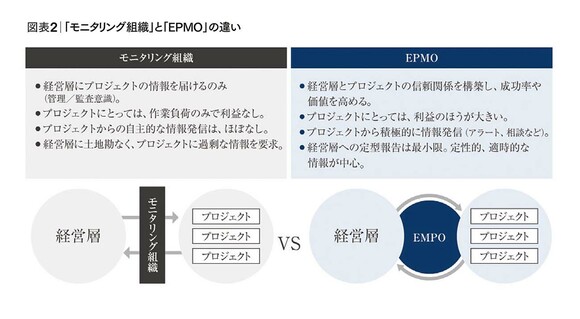

これらモニタリング組織は、EPMOとは似て非なるもので、むしろ、プロジェクトには、害であることが多い(図表2参照)。

モニタリング組織の根源的な問題は何か。それは「プロジェクトを成功させるため」ではなく、「経営層に報告するため」の組織であることだ。

プロジェクトの立場からすると、わざわざ報告のための資料を作成し、さらに経営層からの宿題に対応する工数が増加する。その結果、リーダーやコアメンバーの貴重な工数が、プロジェクト推進とは関係がない作業に奪われることになる。モニタリングに付き合うことは、プロジェクトに投入する工数を圧迫し、成功率や品質を低下させることにほかならない。