さらに言えば、プロジェクトにとって「真に重要な情報」は、現場にしかなく、それも定量的な情報よりも、プロジェクトのキーパーソンが感じた定性情報の価値のほうが高いことが多い。

しかも、その種の情報は上下関係をベースにした「報告」によって汲み上げるのは難しい。多くは、連携やサポートといった信頼関係をベースにした「相談」や「アラート」などを通じてもたらされる。その点を踏まえても、EPMOの設置は有効である。

そもそもEPMOは、経営層とプロジェクトの間に立ち、双方に対して連携を促す。そして、プロジェクトにメリットをもたらすべく行動する。つまり、プロジェクトに経営層の意図を正しく伝え、必要十分なリソースを配置したうえで、現場で顕在化した問題や大きくなったリスクについて早期に経営層に伝達する。批判的な目線で現場を追い詰めるのではなく、成功のための手助けを行うサイクルを実現する仕組みなのである。

人間関係を重視した日本でのEPMO成功例

日本企業でEPMOの設計思想を理解したうえで導入している企業は、まだまだ少ない。それでも、短期間で成果を上げた事例が出てきている。

全国に拠点を持ち、社員約3000人でサービス業を営むある企業は、当初、自社内で全社構造改革を志向したが、全員が兼務で中途半端な検討結果となり、やり直すこととなった。

その時点で社長からMSOLに相談があり、EPMOの考え方をベースにした、戦略的プロジェクト立ち上げと変革マネジメントの仕組みの導入を決めた。そして、EPMOチームがプロジェクトにとって味方であることを徹底し、主体的なコミュニケーション(気づきがあれば即会話、問題早期発見)を心がけ、プロジェクトの活動しやすさを重視して行動した結果、およそ3カ月で以下の取り組みがなされた。

カッコ内は、EPMOの支援内容である。

◎中期経営計画の内容を、社長と経営幹部のワークショップで優先順位付けして、実行対象を半減(ファシリテート)。

◎簡単なプロジェクト定義書を作成し、全リーダーが互いのプロジェクトの概要を把握(必要に応じて支援)。

◎プロジェクト詳細は、社長とリーダー間でフェアなネゴシエーションを実施し、現実的なゴールやスケジュールを設定(ファシリテート)。

◎経験不足のリーダーのプロジェクト計画策定に対しては、コンサルタントによるアドバイザリー支援を実施し、スムーズな立ち上げを実現(コーディネート)。

◎プロジェクト間の依存関係や共同作業を明確化(管理)。

◎全プロジェクトメンバーの稼働状況(本務+兼務するプロジェクトすべて)を可視化して、稼働率が現実的でない場合はタスク調整やメンバー変更などにより、実行可能な状態を実現。月次でアップデートして維持(ファシリテート)。

日本企業にふさわしいEPMO全体像とは

EPMOは、企業によって必要な形態や役割が異なるため、プロセスや機能は標準化しにくい。また、日本企業には欧米企業とは異なる企業カルチャーや商習慣もあることから、欧米のフレームワークの適用が難しいという事情もある。

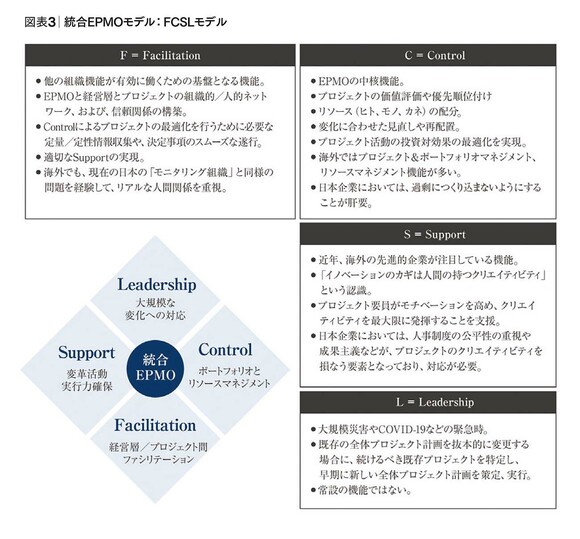

そこで当社では、日本企業にふさわしいEPMOのあり方を整理、包括的なEPMOのフレームワークとして「FCSLモデル」を定義している。ここでは、EPMOが持つべき組織機能を、4つのブロックに分類している(図表3参照)。

Facilitationは、EPMOの基盤に当たる信頼関係に基づくコミュニケーションの構築と維持の機能、Controlは、日本の企業カルチャーの自己変革を伴う、経営層によるプロジェクト最適化の意思決定の機能群(仕組み)、Supportは、イノベーションの源泉である“ヒト”のクリエイティビティを高める、あるいは、阻害要因を排除する機能、そしてLeadershipは、今回のコロナ禍や災害のような環境急変時に、速やかに新しい「最適化」を行う機能である。

EPMOは企業によって、もしくは同一企業でも発展段階によって、適切な姿(機能、体制、プロセス、権限など)が異なるが、これからも続く「不確実性の時代」において、必要となるPMの考え方である。

誤解のないように付け加えるが、個別プロジェクトにおけるPMOの重要性は変わらない。ただ、PMOだけでは対処し切れなかった課題についても、プロジェクト横断のEPMOと連携すれば、解決できる可能性が飛躍的に高まる。プロジェクトエコノミーにおいて、PMOが持つポテンシャルを最大限引き出すためにも、EPMOという後ろ盾が今後は不可欠となってくるのである。

株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL)

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-6416-5308

URL:https://www.msols.com