-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

メンタリングの魔法は働かない

メンタリングやスポンサーシップ、アドボカシー・イニシアティブなどさまざまな取り組みがあるが、これらすべての根底には、よく知られた原理がある。それは、成功した経験豊かな幹部を、前途有望な若手、特に上級マネジメント層の中の過小評価グループに属する人物と組み合わせれば、多くのメリットが得られるというものだ。

すなわち、「ジュニア」(キャリアに関するサポートを受ける人を筆者はこう呼ぶ)は、キャリアを積む中で成長し、協力を得る。また一方で、ジュニアをサポートする幹部である「シニア」は、事業に再びインパクトを与え、新たなスキルを学び、自分とは違う野心や優先順位、課題を持つ世代について理解するというわけである。

残念ながら、メンタリングによって魔法が働くことはほとんどない。ジュニアとシニアの関係はうまく噛み合わず、お互いに誤解し合い、昇進の機会は結局やってこないままである──こうした問題は、リモートワークやハイブリッドワークの時代には、意味のある個人的な交流がしにくくなるため、いっそう悪化する。ジュニアは自分の会社と一体感を持ちにくく、長く働き続けることが想像できない。企業は従業員の離職を防ぐのに苦労し続け、流れを変えるにはどうすればよいかとの悩みは消えない。

過去10年ほどの間、筆者は多くの時間を費やして「育成支援関係」(ディベロップメンタルリレーションシップ)について研究し、教鞭を執ってきた。メンタリングとスポンサーシップの力を活用できるよう、さまざまな組織に協力もしてきた。

また、官民のリーダーシッププログラムで、ポテンシャルの高い女性が社内の年長のスポンサーと生産的な関係を築けるよう指導もした。ジュニアとシニアのペアを招いて、何がうまくいき、何がうまくいかないのかをインタビューし、小グループで議論もしてきた。さらには、人事担当の幹部や、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)担当者にもインタビューして、メンタリングとスポンサーシップのプログラムについて知見を得てきた。

こうした活動すべてから得た学びの一つは、育成支援関係においては、2つの側面が特徴的であり重要であるということだ。一つは「支持の表明」(パブリックアドボカシー)、もう一つは「真の関係性」(リレーショナルオーセンティシティ)である。

支持の表明は一方通行のプロセスで、ジュニアが機会を得られるようにシニアが声を上げ、自分の力を活用する。支持の表明からは昇進や能力を伸ばせる業務など、目に見える、測定可能な結果が生じる。

真の関係性は双方向のプロセスで、ジュニアとシニアの両方がそれぞれの見解を話し、お互いに心を開いて耳を傾け、学び合う。ジュニアは、新たな挑戦をするのに必要なサポートと承認を得られ、シニアはジュニアの能力や才能がどこにあるかを理解して、自分の名声を賭けるほど力を尽くす。

しかし、こうした重要な側面は、企業が育成支援関係の対象を拡大したことで削ぎ落とされてきた。本稿では、育成支援関係の成功を妨げる障害について述べ、ジュニアとシニアがその障害を乗り越えるために何ができるかを提示していく。

育成支援関係は

どのようにして道を見失ったか

若手がその一員となりたいと考えている世界で、深く長い経験を持つ人のことを指して「メンター」という言葉を使ったのは、20世紀の心理学者、ダニエル・レビンソンが最初の一人である。レビンソンともう一人の先駆的な心理学者、キャシー・クラムは、メンターがロールモデルや、助言者、教師、ガイド、スポンサー、擁護者など、さまざまな役割を果たせることを示した。

しかし、レビンソンとクラムの2人とも、メンターが提供できる最大の利点として挙げたのは、若い職業人がアイデンティティを形成し、夢を実現するのを助けるということだった。そのためにメンターは、自分の弟子を信頼し、その望みを応援し、目標に向かって一緒に取り組める支援の場を創造する。そして、メンターの側にも恩恵がある。若い世代を導きたいという、心の奥底にある本能を満たすことができるのだ。

レビンソンやクラムが研究した関係には、さまざまな側面があった。また変化が生まれ、大きな見返りがあるものだった。しかし、その後の数十年間で、上級幹部への要求が拡大し、若手社員はどんどん多様化した。その中で、育成支援関係も変化して、次第に表面的で事務的、そして効果のないものとなった。それも、まだ存在していればの話である。

この問題を解決するため、現実的な対応が取られた。プログラムを義務化し、シニアとジュニアを組み合わせ、シニアによる支援の方法を規定したのである。たとえば、シニアは新入社員の研修や企業文化の理解促進に責任を持ったり、業務上の専門スキルの指導を求められたりした。しかし、こうした限定的な役割では、たいていは真の関係性を築くことはできなかった。

次第に、メンタリングの根幹にある重要な側面、つまり、真の関係性は道を見失い、その結果、支持の表明も減っていった。大勢のシニアが、知識や見解や経験を共有することを課せられたが、その多くがジュニアを重要な役割に就かせられるほどの力を持っていなかった。あるいは、自分の資本をジュニアに提供しようと思うほど、彼らのことを知らなかった、あるいは気にかけていなかった。支持の表明が弱まると、過小評価グループのジュニア、すなわち、白人男性と同じ割合では昇進できないジュニアに悪影響を及ぼした。

シニアはどう力を貸せるか

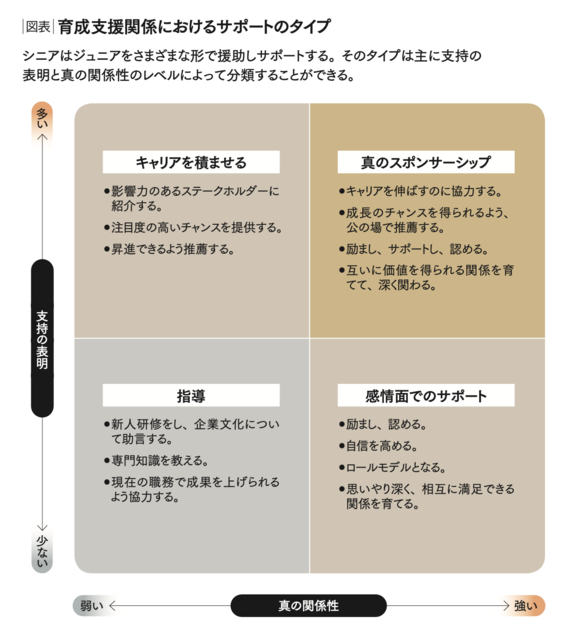

育成支援関係は、支持の表明と真の関係性のレベルによって効果が変わってくる。シニアによるサポートを、縦横2マスずつのマトリックスで考えるとわかりやすい(図表「育成支援関係におけるサポートのタイプ」を参照)。

企業が、全員を対象としたメンタリングの取り組みを始めると、育成支援関係はたいてい最低レベルまで削られ、シニアは主にジュニアを指導するだけになる(左下の象限)。

たとえば、シニアは社内の情報や専門知識を提供したり、新人研修や助言をしたり、ジュニアがその時の職務をより効果的に、あるいはより満足のいく形で務められるよう協力したりする。こうした協力は価値があるが、両者の間に深い結び付きが生まれることはまずない。また、シニアがジュニアの成功や昇進を個人的に気にかけることもない。

主に感情面でのサポートをする場合もある(右下の象限)。シニアはロールモデルとなって、ジュニアを認め、受け入れ、励まし、友情を育む。両者は相互に満足感のある関係を築き、両者とも相手に自分の話を聞いてもらい、理解され、支援されていると感じ、ともに自信と自尊心が増大する。真の関係性の点では、このタイプは非常に価値がある。しかし、支持の表明が欠落しているので、パートナーシップとしては不十分なものである。

キャリア面での成長にフォーカスする場合もある(左上の象限)。具体的には、シニアがジュニアを影響力のある同僚に紹介したり、注目度の高い機会を提供したり、昇進を推薦したりする。これらはどれもジュニアにとって有益だ。しかし、職業人としてのアイデンティティ形成に必要な深いサポートが得られないと、ジュニアは大きな役割にジャンプする態勢が整わないかもしれない。

ジュニアとシニアの双方にとって最適な関係性が、筆者が「真のスポンサーシップ」(オーセンティックスポンサーシップ)と呼ぶものである(右上の象限)。この関係性では、支持の表明と真の関係性の両方が、不可欠かつ互いに強化し合うような形で共存する。シニアはジュニアに指導し、キャリアが発展するよう協力する。加えて、両者とも、人として成長できる関係を構築することで恩恵を受ける。

例として、M&A(合併・買収)担当上級幹部のハロルドと、企業内弁護士のナオミの関係を見てみよう。

最初の段階で、ハロルドは2人のミーティングでの時間厳守と参加の際の準備を求め、ナオミはその期待に応えるよう努めた。双方とも、お互いをよく知るために時間を費やし、努力もして、そうする中で相互に信頼し合うようになった。

こうした絆ができたことで、ハロルドはナオミにとって耳が痛いであろうことも率直に言えるようになり、ナオミはそうした意見の価値を理解し、必要な場合には反論することもできるようになった。関係が育っていくにつれ、ハロルドはナオミのスキルと能力について確信するようになり、自分のネットワークをナオミのために活用し始めた。最終的には、こうしたサポートが力となって、ナオミは同社の法務部長という高いポジションに就くことができた。

しかし、ハロルドはナオミが法務部長になるのに協力しただけではなかった。ナオミの目標を明確にし、彼女が法務部長の階層に上がる自信を持つうえでも力を貸したのだ。

幼い子どもの母親でもあるナオミは、法務部長という高いポジションを引き受けることを考えると恐くなるとハロルドに打ち明けた。するとハロルドは、ナオミが十分にそのポジションに就ける状態であることを示した。「ハロルドは『必要な条件はもう備わっていますよ』と、言ってくれたのです」と、ナオミは筆者に話した。「『クライアントのことはよく知っているし、経験もある。ぴったりの人材ではないですか』。こうして信任してもらい、背中を押してもらうことが、私には必要だったのです」

ハロルドとナオミが真の関係性を築くことができたのには、主に3つの理由がある。1つ目は、お互いの見解や気持ちを率直かつオープンに伝え合ったこと。2つ目は、お互いに自信と自尊心を高め合ったこと。3つ目は、お互いから学び合っただけでなく、学んだことに基づいて行動したことである。

女性にとって、ナオミが享受したようなスポンサーシップを得るのは、簡単ではないだろう。2016年にマッキンゼー・アンド・カンパニーとリーンインが実施した調査によると、昇進や難度の高い業務への挑戦で、自分の直接の上司やそれに連なるライン以外の上級リーダーから協力を得たと答えた人は、男性に比べ女性のほうが少なかった。女性のほうが公式にメンターを割り当てられる機会が多いにもかかわらず、この結果となった。

同じ調査で、有色人種の女性になると、こうしたサポートを受けるのがさらに難しいことが示された。彼女たちによると、自分の貢献を他者に広めたり、社内政治を切り抜けるのに協力したり、ポテンシャルの高い人材を後押しする非公式のネットワークにつなげたりといった協力をしてくれる上司が、ほとんどいなかったという。

スポンサーシップが不十分なのは、女性に限ったことではない。最近のある調査によると、ポテンシャルの高い白人の従業員の20%にはスポンサーがいたのに対し、黒人の場合はわずか5%だった。同様に、大企業に勤める高所得の中南米系従業員のうち、スポンサーがいると答えたのはわずか5%だった。

こうした問題に対処するため、多くの企業が公式なスポンサーシップの取り組みを実施している。しかし、前述したように、そこからは期待外れの結果しか生じないのが常だ。業務命令からは、効果のあるスポンサーシップは生まれない。むしろスポンサーシップは、ある連続的なスペクトラムに沿って、自然に進化していく。2人の関係が深化していくにつれ、シニアのジュニアへの支持の表明が高まっていくのである。

シニアとジュニアの双方が、こうしたスポンサーシップのスペクトラムを理解してから関係をスタートさせれば、目標をすり合わせることができるし、関係が行き詰まった時には、どこで問題が生じたのかをより理解しやすくなる。

真のスポンサーシップへの道

では、どのようにして育成支援関係を自然に進化させることができるのか、考えてみよう。真のスポンサーシップまでには、5つの段階がある。

メンター

このスペクトラムで、支援の表明が最も希薄なのが、一般に「メンター」と呼ばれる段階だ。ここでは、シニアがジュニア個人に助言し、サポートもするが、時間以外は何も投じない。公式に割り当てられた関係は、たいていの場合ここから始まる。そして、残念なことに、この段階に留まることが多い。もちろん、ここまで到達しない関係さえある。たとえば、オンラインで10分間おしゃべりし、「実施済み」にチェックをつけるだけのペアなどである。

戦略立案者

シニアとジュニアがお互いをよく知るようになると、シニアは「戦略立案者」の役割を果たすようになる。ジュニアがどのようにキャリアを伸ばしていけるかについて、インサイダー的な知識を提供するのだ。この段階に来ると、ジュニアの成長が足りずにキャリアアップを妨げるかもしれない部分について、2人はよく話すようになる。2人の関係性が発展し続けるかどうかは、2人がどれだけフィードバックを与え合い、受け止め合うかにかかっている。また、ジュニアが先に進める準備ができているかについて、両者がどのくらい合意できるかにも左右される。

筆者の研究によると、女性よりも男性のジュニアのほうが、戦略立案者の段階に到達することが多い。男性につくメンターは、今後のキャリアアップの計画や、狙っているポジションを目指すうえでカギを握る人物の見極めを重視する傾向がある。一方で女性につくメンターは、女性が自分自身を理解し、好みの仕事のスタイルや、キャリアアップのために変えたほうがよい点などを知るのに力を貸す傾向がある。

女性や他の過小評価グループの人たちは、サポート的な職務から抜け出せないことも多く、戦略立案者となるシニアを見つけることは非常に重要だ。現在モアハウス・カレッジの学長を務めるデイビッド A. トーマスによると、彼が調査した黒人企業幹部の多くが、戦略立案者から支援されていた。トップへの道から外れないよう、また、魅力的ではあっても長期的には昇進の妨げになるようなポジションに就かないよう、戦略立案者が力を貸していた。

紹介者

スペクトラムの3つ目の段階は「紹介者」だ。紹介者は公にジュニアを支持し、重要なステークホルダーを紹介し、キャリアを積むうえで重要になりそうな人たちと接触できるイベントやミーティングにジュニアを招く。こうした援助は、一般的には「推薦」と解釈され、ジュニアはシニアの間で注目されるようになり、上位の階層でのネットワーキングの扉が開かれる。

また、シニアは自分のネットワークにいる影響力のある人たちにジュニアをつなぐ。こうすることで、ジュニアについての印象を実際に確認してもらい、フィードバックを集め、不当な批判を訂正することもできる。

機会提供者

4つ目の「機会提供者」の段階では、シニアはジュニアが関われそうな注目度の高いプロジェクトや役割を探す。たとえば、大事なプレゼンテーションや、重要な会議の運営、プロジェクトの実行、タスクフォースや外部の委員会への参加などを任せたりする。

こうした機会を提供すると、ジュニアをテストしてその力を伸ばし、注目度を高め、ジュニアがより大きな役割に就く前に、成長させ自信を持たせることができる。加えて、ジュニアがパフォーマンスの高い人材であるというメッセージとなり、組織全体で信頼度を高めることにもなる。

スポンサー

このスペクトラムで、最も支持の表明が強いのが「スポンサー」だ。この段階でシニアとジュニアは、有意義で価値のある関係を築いており、シニアはジュニアの長期的な成功に積極的に取り組んでいる。彼らは真のスポンサーシップの域に達している。

途中で行き詰まるケース

育成支援関係は、スポンサーシップへのスペクトラムを常に同じように進んでいくわけではない。また、異なる段階への移行にかかる時間もさまざまだ。しかし、育成支援関係がどのように展開していこうとも、それがトップから命じられたものである場合、プロセスの途中で行き詰まってしまう傾向がある。

その理由は、ジュニアとシニアの組み合わせが適切でなかったからなのかもしれない。あるいは、何が求められるのかについて、ガイダンスが不十分だったのかもしれない。ジュニアが難度の高いチャンスに挑戦する準備ができていなかった場合もあるし、そうしたチャンスをどう提供すべきか、シニアがわかっていなかった場合もある。

しかし、最も多いのは、2人組の一方、あるいは両方が、真の関係性の発展にはっきりと注意を向けていなかったケースである。

ジムとスサーナの例を見てみよう。ジムは上級幹部で、スサーナはヒスパニック文化遺産を担当するポテンシャルの高い従業員だ(ジムとスサーナは公式なプログラムで組み合わされたペアで、そのプログラムはより多くの女性が上級のポジションに就くことを目指すものだった)。

彼らの関係は対話からスタートし、スサーナの目標やジムのキャリアの節目などについて話し合った。ジムは多くの時間を提供し、どんなキャリアの積み方が可能か、スサーナと戦略を立て、彼と同じ階層の影響力がある人たちにメールでスサーナを紹介するなどした。しかし、何度かの対話ののち、2人の関係は失速した。ジムはそれ以上、どうやってスサーナに協力できるかわからなかった。特に、スサーナが昇進したばかりで、新たなポジションを追求するのは早すぎると感じたからだ。

スサーナはジムのサポートに感謝したが、ジムと本当のつながりを感じられなかった。彼のアドバイスの多くは、もっと自分を売り込むよう勧めるものだったが、スサーナはそれを苦痛に感じた。スサーナがこの問題を持ち出そうとしても、ジムは彼女の話を聞こうとせず、彼女の心配を簡単に片付けて叱咤激励した。その時点で、スサーナは意欲を失った。ジムの側では、スサーナがやる気を見せないのは彼のアドバイスに抵抗しているからだと解釈し、自分の考えを率直に伝えるのをやめた。やがて、2人の関係は行き詰まってしまった。

ジムとスサーナのようなペアが生産的な関係を築くのに苦労する一方で、ナオミとハロルドのようにスペクトラムに沿ってスムーズに進展していけるペアもあり、それには多くの理由がある。筆者の研究によると、どんなに高い意識で臨んでも、それを頓挫させる「ダイバーシティの罠」が複数ある。

ダイバーシティの罠

育成支援関係には、お互いをよく知るようになる過程で、誤解や挫折が生じがちだ。組織や社会の中に広く存在する偏見がこの事態をさらに悪化させる。性別や人種、民族、階級、性的指向などが異なる人たちの間で真の関係性を構築しようとする時に、ハードルがさらに増えるからだ。

シニアとジュニアのペアは、リスクのある環境をさらに悪化させうる5つの罠に注意する必要がある。

「私に似ている」バイアス

私たち人間は、自分自身に似た人に引き付けられがちだ。したがって、さまざまな違いを乗り越えて育成支援関係を築くのは、難しい場合がある。「私に似ている」バイアスを克服するのは、職場では特に難しい。職場ではいまだに、白人男性が実権の大半を握り、若手を売り込むのに必要な影響力も持っているからだ。

ジムとスサーナのように会社に割り当てられたペアの多くは、最初から世代や階層の違いと格闘し、加えて文化や他の相違点にも対処することになる。ジュニアもシニアも、互いの共通点を見つけ出すまでには、多くの時間を投資してお互いを知る必要があることを理解しなければならない。

しかし、こうした時間の投資はそれだけの価値がある。シニアがジュニアと価値観や信念を共有すると、感情面でのサポートやキャリアの積み方で協力する傾向がある。また、2人とも互いの関係をクオリティの高いものと表現することが多い。重要なのは、年代や性別の違いに基づく思い込みを乗り越えて、根本的な類似点を探すことだ。それは、ごく一般的な価値観や通念、経験などがベースとなることが多い。

ジュニアとシニアは、どうすれば共通点を見出す可能性を高めることができるだろうか。そのためには、より頻繁に会うこと、対話の前によく準備すること、相手のこれまでの経歴や興味、目標、考え方などについて、自由に答えられる形で質問すること、そして、常に話に耳を傾ける態勢でいることである。

自分らしさのジレンマ

他の人たちを「自分たちとは違う」と決め付けてしまうと、その人たちの言葉を真実である、価値がある、理解できると感じる割合が減っていく。いくつもの研究が繰り返し示すのが、たとえばスサーナがそうであったように、ジュニアはキャリアについてのアドバイスを自分には当てはまらないと思いやすいということだ。シニアは、ジムがそうであったように、自分は役に立たない、あるいはジュニアは自分のフィードバックを受け入れようとしないなどと感じてしまうかもしれない。

この負のサイクルを断ち切るには、シニアは「自分らしさ(オーセンティシティ)のジレンマ」を自信の問題やコミットメントの問題とは区別しなければならない。自分らしさのジレンマとは、自分に正直であることと、成功のためには何でもすることとの間で、選択を迫られていると感じる時の苦しい状況だ。シニアがこの区別ができないと、特に相手が過小評価グループに属している場合、無意識のうちに「成功のためにはその人にとって重要な部分を抑制しなければならない」と考えてしまうおそれがある。マギル大学教授のパトリシア・ヒューリンは、これを「適合のファサード」を身にまとうと表現する。

ジュニアの側は、経験や努力次第で、自分の資質を伸ばすことができると考える成長マインドセット(グロースマインドセット)を育て、馴染みのない行動やスタイルを試すことは、自分に嘘をつくということではないと認識する必要がある。人間関係や組織の中で次の段階に移行することは、自分にとって居心地のよい場所から抜け出すということでもあり、それはサポートしてくれる人がいたほうがやりやすい。

モアハウス・カレッジのトーマスの研究によると、白人のシニアが黒人のジュニアに自分の経験を話し、感情面でもサポートすると、単に指導をしただけの時よりも、ジュニアは感情的な結び付きを感じるという。この結び付きがあると、つらくはあるが学びには必要な行動をしてみようという勇気を、ジュニアは持てるのである。

職場での質の高い関係性の中身

ジェーン・ダットンとベル・ローズ・ラギンスは最近の研究で、好ましい育成支援関係の特質と成果を明らかにしたが、そこには共通する4つの特徴があることがわかった。

互恵的かつ相互的である

双方がともに与え、受け取る。

心の広さと自己開示によって成長する

双方とも自分の考えや見解、気持ちを率直に伝え、その一方で、相手の考えや見解、気持ちに対して心を開く。

自信と承認が生じる

双方が相手に自分の話を聞いてもらい、理解され、支持されると感じるので、双方が自信と自尊心を高める。

行動につながる

自信と承認を感じることによって、双方が交流から学ぶだけでなく、その学びに基づいて行動する。

フィードバックにおける問題

建設的で実行可能なフィードバックを提供したり、受け入れたりするのは難しい場合があるが、2人に違いがある育成支援関係では特に困難になる。シニアは、自分の言葉が人種差別的、性差別的だと思われるのではないかと恐れる(白人男性の管理職がマイノリティの従業員と組む場合、よくこうした心配をする)。すると、保身のためのためらいが生じがちになる。つまり、従業員を怒らせるか自分がバツの悪い思いをするかもしれないなどの不安から、自分の言動を過度にチェックする。

しかし、十分かつオープンに関わり合わないと、ジュニアから学習と成長のための貴重な機会を奪うことになる。特に、ジュニアが女性の場合にそうなりがちだ。女性は実行可能でビジネス上の成果につながる具体的なフィードバックを、男性よりも得られない傾向がある。

シニアが直接にはジュニアにフィードバックをする立場にない場合でも、ジュニアのポテンシャルを他の人はどう見ているのか、それを判断してその見方に働きかけるという重要な役目がある。

そのやり方は何通りもある。たとえば、ジュニアが受け取ったフィードバックについてジュニアと話し、ジュニアがそれに基づいて行動できるようにする。あるいは、ジュニアの直接の上司に、可能であれば人事担当者とともに会い、育成に関するニーズについて全員が合意できるようにする。または、同僚と会ってジュニアの注目度を高め、後継者計画や人材管理のプロセスでジュニアがどう考慮されるかを具体化する。さらには、偏見やステレオタイプの評価を目にしたら、それに口をはさむ。

ジュニアは、自分の成長と進歩を心から真剣に考えていることを示す必要がある。シニアに対し、自分は本当にフィードバックが必要だと示し、率直に話してほしいと伝える。それによって、シニアの保身のためのためらいをある程度、払いのけることができる。加えて、ジュニアはフィードバックの中に偏見がどう染み出てくるかを学び、その影響をどのようにはねのけるのかも学んでおく必要がある。こうした知識を持っておくと、2人のパートナーシップにおいてより積極的な役割を果たせるようになる。

「職場に自分のすべてを持ち込む」というパラドックス

より強力な関係性を築き、深い部分での共通点を見つけるためには、ジュニアとシニアは仕事以外の生活もオープンにする必要がある。しかし、過小評価グループの人たちは、どれだけ階層が高くても、そうすることをためらう場合が多い。なぜなら、個人的な面を公開すると、相手との違いがさらに目立って、最終的には2人の関係が損なわれるのではないかと心配するからだ。

しかし、ペンシルバニア大学ウォートンスクール教授のレイチェル・アーネットは最近の研究で、人種的、民族的な背景について、マジョリティに属する人たちと有意義で豊かな対話をすると、インクルーシブな行動が増えることを示した。

この点では、シニアが先に動くべきだ。たとえば、キャリアにおいてぶつかった課題や、自分の経歴などを話すのである。ジュニアは、最初のうちはオープンにしすぎるのを避けるべきだが、2人の関係が進展したら、自分の経験や個人的な関心事などを意識して話すことで、シニアとより深い絆をつくることができる。

自信という難問

育成支援関係において何を重視するかジュニアに尋ねると、その大半が、より難度の高い役割を目指すための自信が持てるよう、シニアが力を貸してくれることだと言う。女性のコーチングやトレーニング、メンタリングにおいても、長年にわたって、このアプローチが本流となっていた。

しかし、最近の研究では、評価者がジュニアの自信の表明を、能力を示す指標として誤って用いることが示された。特に、女性が昇進できるかを評価する時に、その傾向が見られた。先の例でのジムの判断がまさにこれに当たる。スサーナの「自分らしさのジレンマ」を、自信のなさと見誤ったのだ。

だが、ジュニアにもっと自信を持つよう励ます評価者であっても、「適切」と思われる行動に関する規範をジュニアが破った時、熱意によるものだと言われると、うんざりしてしまうことが多い。特に、女性や過小評価グループの人たちにとっては、自信を示すことはかなり際どい行為かもしれない。

ここから重要な問いが生じてくる。育成支援関係における自信は獲得するものなのか、あるいは与えられるものなのかという問いだ。自信のある様子が見られなかったからといって、シニアが力を貸さなかったら、ジュニアが新たな機会を追求する自信はどうしたら手に入れることができるのだろうか。この「ニワトリが先か、タマゴが先か」のシナリオは、無意識のうちに真のものではない交流のサイクルを回し始め、それはジュニアとシニア双方の成長と学びを阻む。この状況は変える必要がある。

* * *

忘れてはならない。私たちは周囲の人たちの協力と支えがあって、いまの私たちとなった。そして、重要な関係においては、私たちは誰もが真の関係性を切望する。これと同じニーズと欲求が、職場の育成支援関係の根底にもある。しかし、あまりにも多く見られるのは、ジュニアとシニアとの関係が事務的かつ上から押し付けられたもので、個人や職業人としての変革的な成長を育むには適していないケースだ。

もっとうまくできるはずだ。育成支援関係のメリットを十分に実現し、また過小評価グループのメンバーも等しく利益を得られるようにしたいならば、真のスポンサーシップの新たなモデルが現れてくるような、組織の状況をつくり出そう。

東方雅美/訳

(HBR 2022年11-12月号より、DHBR 2023年3月号より)

How to Do Sponsorship Right

(C)2022 Harvard Business School Publishing Corporation.

ABOUT THE ART

写真家のグレース・チョンは、Zoey and Jasper(ゾーイ・アンド・ジャスパー)というシリーズ作品で、7歳の救助犬と10カ月の息子の関係性を写真にとらえている。

PHOTOGRAPHER GRACE CHON

ハーミニア・イバーラ(Herminia Ibarra)

ロンドン・ビジネススクールのチャールズ・ハンディ記念講座教授。組織行動論を担当。