-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

考え深い観察者たちは、生命体がもつ成長サイクルの規則性につねに魅せられ、同じような原理――急速な成長に続いての、成熟、衰退、死といった予知可能な連続性――を企業や産業に適用したいろいろな試みに誘われてきた。“製品ライフサイクル”論もそのひとつであり、広範な企業状況で研究されてきた[原注1]。しかし、これとは全く反対の理論もあり、ダラーやユスペーといった人たちは、この考え方に疑問を投げかけ、数年前には、実務家は製品ライフサイクル概念を忘れるべきだ、という主張をした[原注2]。

それが一般法則なのか、特定の場合にだけ当てはまるものかにかかわりなく、製品ライフサイクルのパターンは新製品や企業あるいは業界全体の成長と発展について考察する際の、有益で魅力的なフレームを与えてくれる。しかし、この考え方の大きな欠点のひとつは、ライフサイクル・パターンについてマーケティング上の意味を強調し過ぎる点にある。それは、企業環境や業界環境の別の諸側面が、市場ライフサイクルと一致して動くことを意味している。こういった見方は、他業界に生じている各種の変化を思いめぐらすのには役立つだろうが、個別の企業が戦略立案に役立てようとするには、あまりにも単純すぎてしまう。実際、この考え方が戦略計画を誤った方向に導くことにもなりかねない。

本稿で、筆者らが主張したいのは次の点である。すなわち、製品ライフサイクルの概念から、それと関連はするが別の現象である“工程ライフサイクル”を分離することによって、企業が採択できる戦略案、とりわけ製造機能に関する戦略案の理解が容易になる、ということである。

製品―工程マトリックス

工程ライフサイクルは、過去数年にわたって企業の経営者やリサーチャーたちの注目をますます集めてきている[原注3]。製品や市場と同じように、製造業者がその製品を製造するのに用いる製造工程も、一連の主要な段階を通過してゆくものである。工程の発展は、ふつう“流動的”工程――ひじょうに適応性は高いが、コスト効率は低い――に始まり、標準化、機械化、自動化の程度を高めて進展してゆく。この発展は“システミック工程”で終結する。この最終段階は、効率は高いが、ひじょうに資本集約的であり、相互連関が深く、したがって最初の流動的工程に比べると融通性が低くなっている。

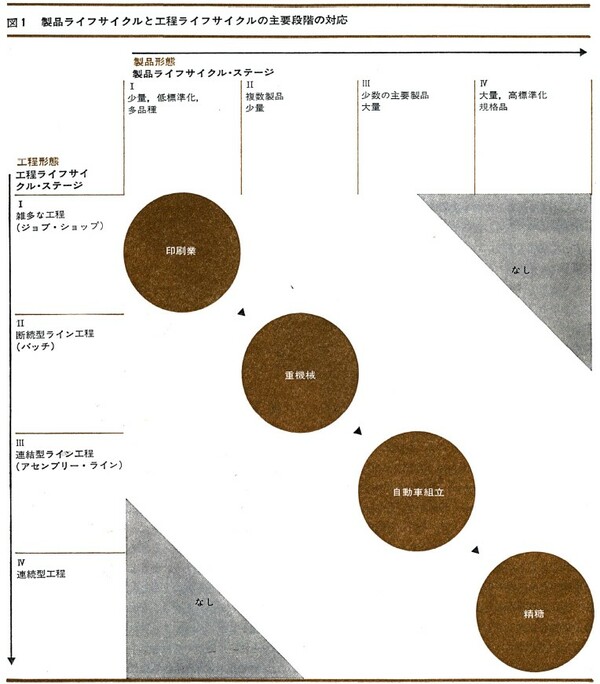

図1の製品―工程マトリックスは、製品ライフサイクル・ステージと工程ライフサイクル・ステージの相互関係を表わそうとする、ひとつのモデルである。このマトリックスの縦軸は、最上部の流動的形態から、最底部のシステミック形態へと、製造工程が移行する際の主要段階を表わしている。横軸は、製品ライフサイクルの段階を表わしており、左端の出発点における多品種少量生産品から、右端の大量規格品までの段階がある。