-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

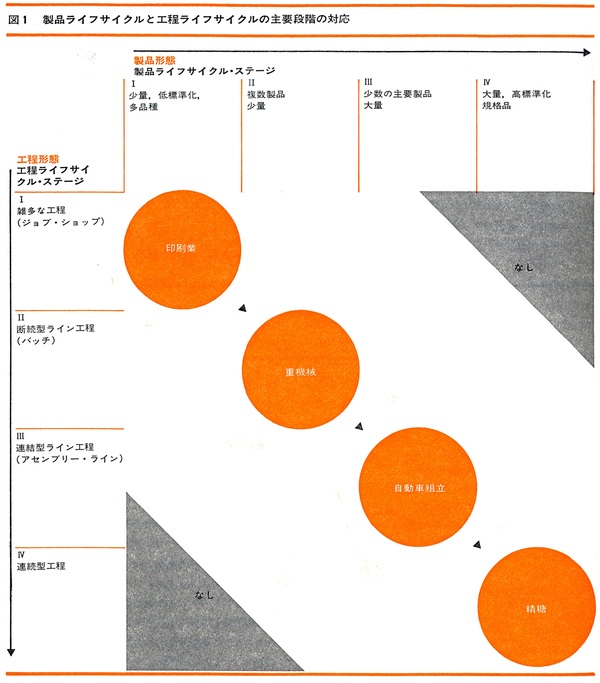

HBR誌の1-2月号において、筆者らは、“工程ライフサイクル”の概念を、それよりももっとよく知られている“製品ライフサイクル”と対照させて再検討し、両者を統合する考え方が、それらの一方だけに基礎をおいた理論よりも、戦略案の探索にずっと有効な手段となることを示した[原注1]。筆者らが提案した“製品―工程マトリックス”は、事業戦略案を記述し、それが企業の製造組織に対してどんな意味をもつかを検討するためのフレームワークとして、製品ライフサイクルと工程ライフサイクルを統合する方法である。

先の論文では、主として、マトリックス上での企業の“ポジショニング”にかかわる問題点を研究することに限定せざるを得なかった。つまり、企業は次の競争形態のうちどちらを選択するのか、といった研究である(図1参照)。

□ マトリックス対角線の左側に位置するのか、右側に位置するのか(つまり、製品多様化を高め、急速に製品を変更するか、それとも製品多様化を低め、製品をあまり変更しないのか)。

□ マトリックス対角線の上方に位置するのか、下方に位置するのか(つまり、適応性を高くし、資本集約化を低めるのか、それとも機械化を進め、コスト効率を高め、柔軟性の乏しい工程にしてしまうのか)。

次には、差別化能力――企業というものは、競争相手よりも優位に立てるような資源や技能、組織の特徴を発見し、開発するべきだという考え方――というおなじみの概念について検討し、企業の製造能力を製品能力やマーケティング能力に結合させるために、この概念を活用した。

また、業界他社と対抗して、ある製品位置、ある工程位置を選択することの経営上の意味についても検討した。この選択には、企業の差別化能力の外に、マトリックス上での様々な位置にかかわる、活力や支配力といった別の次元のものが関与している。