-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

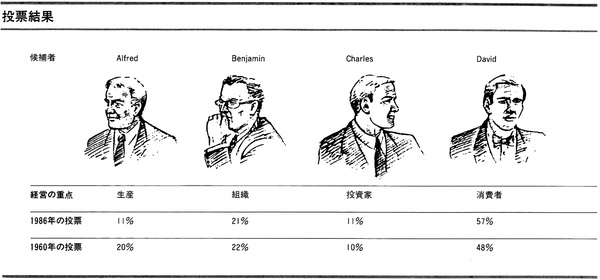

HBRは、1960年5-6月号に掲載した、ウイッカーシャム・ミルズ社の後継者問題をテーマとした記事を、1986年9-10月号に、“HBRクラシック”として再び掲載した。この記事について、今回も読者に向けて4人の社長候補の選出をよびかけた。その結果によると、デイビッドは、1960年の得票を大きく上回る57%を獲得して圧勝した。2位は、今回もベンジャミンだった。

このテーマの背景を思い起こすと、経営危機に立つ同族繊維会社の社長死去に伴って、後継者を選ぶ臨時株主総会が開かれた。その席で社長候補に立った一族4人が、それぞれ経営戦略と理念を述べる。便宜上ここに4人の意見を集約すると、アルフレッドは生産志向、ベンジャミンは組織志向、チャールスは投資家志向、デイビッドは顧客志向となろう。

今回の選挙では、HBRの読者から2500票近くが寄せられた。前回の1960年当時と同様に、少数の読者は、4人の候補者のいずれも適格でないとして、そのなかから選ぶことに異議を表明した。しかし前回と同様に今回も、大多数の投票参加者は、国政選挙のルールに倣って、立候補者4人のなかから次期社長を選出した。各候補者の得票について、1986年と1960年を比較すると、大差はないものの興味深い変化がみられる(表参照)。

これらの候補者の経営理念に関する読者の意見は、過去26年間につぎのような明らかな推移を示している。ベンジャミン(組織志向)とチャールス(投資家志向)の得票率は、前回とほぼ同様であったのに対して、アルフレッド(生産志向)は、前回の得票率の約半分をデイビッド(消費者志向)に奪われた。

このように、“消費者へのサービス”を経営理念とするデイビッドは、前回を大きく上回る圧倒的多数で勝利をおさめたのだった。

得票の比較

このような得票率の変化は、いったい何を意味しているのだろうか。推論の域をでないが、一世代前にすでに明白であった信条が、今日いっそう深く浸透しているものと思われる。一般的な流れとして、トム・ワトソン Sr.(IBMの創始者)が信条としていた、つぎのような企業理念が、ヘンリー・フォード1世(フォードの創始者)のそれにとってかわったといえよう。要するに、製品とサービスを一方的に提供するのではなく、個々の顧客のニーズを満たすような製品・サービスを提供するのが企業の責務だというのが、今日では知的なビジネスマンの通念となっている。

もしこの投票が今世紀の前半に行なわれたとしたら、4人の候補者の得票結果は、今日とは大きく違っていたであろう。アメリカ企業史に関する私の理解が間違っていないなら、当時のビジネスリーダーは、デイビッド(消費者志向)やベンジャミン(組織志向)ではなく、アルフレッド(生産志向)かチャールス(投資家志向)を選んだものと考えられる。