②サステナブルなエコシステムを実現するための座組み・ガバナンス・施策

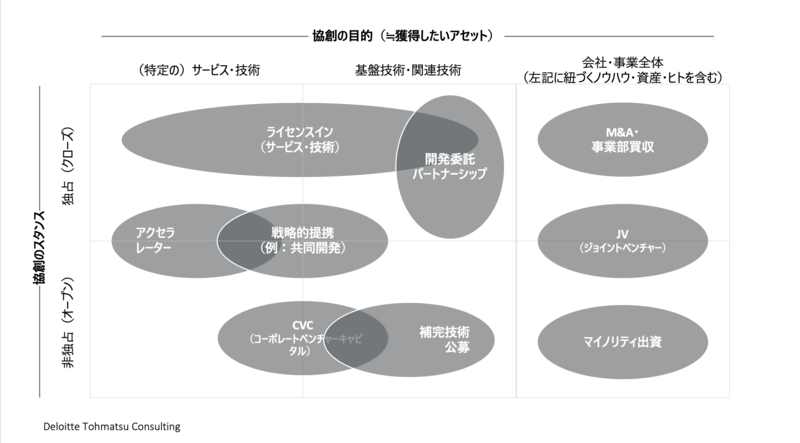

前項で述べたように、協業すべき新規参入プレーヤーとそれらの戦略を理解したうえで、どのような協創体制を構築するかを検討する必要があります。下図の通り、競争目的とスタンスに応じていくつかの協創スキームが考えられます。

エコシステムの形成については、多くの場合、民間企業のみならず、病院や教育機関、公的機関が関わることがあります。そのため、協創スタンスとしては、ある特定のサービスや技術の獲得を目的とした戦略的提携やライセンスインなどを中心に検討されることが一般的です。

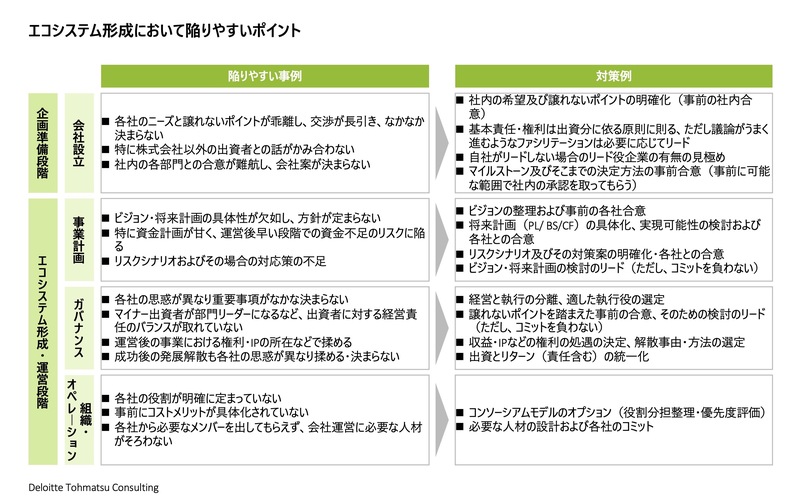

エコシステム形成の際、準備段階と実際の運営の段階でそれぞれ陥りやすいポイントがありますが、事前に対応策を検討することで成功に向けた的確なアプローチを取ることが可能となります。

たとえば準備段階においては、各社・各機関の思惑が錯綜することが想定されるため、参画プレーヤーの利害関係を理解し、議論をリードできる企業を決めることで、参画プレーヤー間の交渉をスムーズに進められるようになります。その際、リードする企業が厳しく要求しすぎると他の参画プレーヤーとの間に不協和音が生じるケースもあるため、立ち上げ時期においてはファシリテーターの役割を担うコンサルティング企業などを入れるケースも多くなっています。

加えて、運営段階においては事業計画を検討することになりますが、特にビジョンや計画の実現可能性を確認していくことが重要です。エコシステムでは、関係プレーヤー相互のデータ連携が不可欠です。ほとんどの場合は各プレーヤーが別々のシステムでデータを管理しているため、エコシステムを実現するためには、システム統合、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)管理、ブロックチェーンの活用などを検討し、投資計画を策定します。

協業プレーヤーとなる企業・機関が、自社のステークホルダーや経営陣を説得する材料としても、実現可能性を加味した将来計画(投資計画)の策定は、初期段階から取り組むことが大切です。

4.終わりに:ヘルスケアイノベーションの新たな歴史を切り拓く

冒頭に述べた通り、先進国は高齢化の一途をたどっており、その中でも本邦はどの国よりも先に超高齢化社会を迎えます。一方、ヘルスケアエコシステムの形成については、グローバル企業の取り組みに後塵を拝している状況です。日系企業や日本に支社を置く企業がスピード感を持ってDHTを提供するプラットフォームを形成することで、他国にもやがて訪れる超高齢化社会のモデルケースになりえると考えます。

いままでは製薬会社や医療機器メーカー同士の連携機会を探ることが中心でしたが、今後は異業種企業やアカデミア、スタートアップ企業との連携・協業、さらには合従連衡の進展が想定されています。

循環型エコシステムにおけるステークホルダーの戦略・動向をタイムリーに把握し、いち早く競争優位性を築ける立場にみずからを置き、築いた優位性を他者との「協創」の下でより強固で持続的なものにする必要があります。それによって、ヘルスケアイノベーションの新たな歴史を「我が事」として切り拓くことができると確信しています。

*1 「ヘルスケアの未来 2040年のヘルスケアを象る変革ドライバー 未来の想像と創造」(デロイト トーマツ グループ)

*2 「データドリヴン・ライフブリリアンス ―いのち輝く人生をデータで創る。」

(Deloitte Digital/デロイト トーマツ グループ)

*3 「Digital biomarkers: Convergence of digital health technologies and biomarkers」(npj Digital Medicine,March 2022)

*4 「The Future of Health™: Innovation is blurring traditional health care boundaries」(Deloitte)

*5 「電光石火のAmazon便、ヘルスケア事業を展延」(Beyond Health)

*6 Teladoc Health Completes Merger with Livongo(プレスリリース)