コンサルを活用して成功している企業の共通点

コンサルを活用して成果につなげている成功企業の共通点は「主体性を持って取り組むという姿勢だ」と関根氏は語る。つまり「やったことがないから頼む」のではなく、「やってみたけれど、自社では難しいから頼む」ようにしている点である。

「自分たちで苦労したうえでコンサルに頼むのと、そうでない場合では、身につく知識や成果実現の度合いに大きな差が出ます」と指摘する。また成功企業のもう一つの特徴は「コンサルの活用判断基準が明確で、費用対効果を高める仕組みがある点だ」と言う。

たとえば、(1)とにかく課題解決の実行スピードを高めたいのか、(2)客観的・中立的な立場から課題を指摘し、意思決定をリードしてほしいのか、(3)社内に不足する専門知識や豊富なノウハウを活用したいのか。関根氏は「費用対効果を高めるなら、これら3項目のうち、『2つ以上該当するか』を基準にして、依頼の是非を判断することが望ましい」と言う。

肝心なコンサルの「選び方」については、依頼候補のコンサルが、自社の課題を解決できる「実力」を持っているかを確かめておく必要がある。

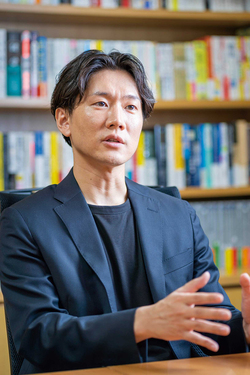

CEO & Founder

関根 有氏

YU SEKINE

東京大学工学系研究科マテリアル工学修士課程修了。A.T.カーニーにて中長期戦略立案等に従事し、デロイト トーマツ コンサルティングの最年少執行役員に就任。2017年Co-nnect Inc.を創業。

「実力を見極めることはとても難しいです。そのため、過去のプロジェクトの実績だけではなく、どのように成果を上げたのか、リアルな実践知を聞き出すことが肝心です。たとえば『当社と同じような課題を解決した事例はありますか』『成果を実現するうえでの難しさは何ですか』『当社に合わせ、何を工夫して進めるべきですか』などの質問をぶつけ、その回答に納得感があるかを評価することが大切です」

また、コンサル単体の実力評価だけでなく、社内メンバーを含めた総合力で判断することが大事だという。両社が互いに得意なことに集中し、苦手なことを補い合う関係をつくれるかどうかがプロジェクトの成果に大きく影響するためだ。

「万能と見られがちなコンサルにも得手不得手があります。そのため、提案の魅力やコンサルが得意なことだけでなく、あえて『苦手な点』を見定め、その点を自社でどのように補っていくことができるかを議論すべきです」

たとえば、新規事業の検討を進めるプロジェクトの場合、「発想豊かに面白いアイデアを出すことが得意なファーム」と「儲かる事業に練り上げることが得意なファーム」のどちらがよいのか、悩むケースがある。この場合、もし自社にアイデアマンが多いのであれば、後者のコンサルにアイデアをどんどんぶつけ、勝てる事業に磨いてもらう連携が望ましい。もちろん、アイデア発想、評価、磨き上げのすべてを一貫して依頼することもできるが、すべてを任せ切るのではなく、自分たちの想いを込めて「自分事化」するための努力と工夫が不可欠になる。

「“力を活かし合う連携”を実現するには、まずコンサル側と本音をぶつけ合える信頼関係を築くとともに、互いに高め合えるプロジェクトに仕立てることが理想です」

さらに、コンサルとのプロジェクトを企業にとっての「成長機会」として最大限活用しようとするケースが増えているという。調査方法、検討の発想法、資料のまとめ方など、一つのプロジェクトの中だけでも生産性を高めていけるヒントにあふれている。

このように、コンサルを活用していまの課題を解決するとともに、組織の成長にもつなげる「コンサルを“活かし切る”スキル」を磨いていくべき時代になったのは確かだろう。