変革の臨界点を超え創出価値の飛躍的増大へ

スバルでBIツールの導入が始まったのは、2016年のこと。デジタルイノベーション推進部の田中正信氏は、パートナーに選んだリッジラインズと二人三脚で、社内のさまざまな部署を回ってデータ活用に関する困り事を聞き、それを一つひとつ解決していった。大きな予算をかけられない中でも、データ活用の意義を組織に浸透させるための草の根活動を続けたのである。

その田中氏が主催する社内講習会で、自主参加していた生産技術統括部の澤野貴啓氏と出会ったことが、DX部門と製造現場を両輪とする変革の起点となった。製造現場に精通し、営業や開発の仕事も経験した澤野氏は、「製造工程のデータを可視化し、それを他の部門でも横断的に活用しないと、100年に一度の変革期にある自動車業界で生き残っていくことができない」という強い危機意識を持っていた。

田中氏と澤野氏は、現場に密着した活動から着手した。デジタル技術とデータ、そして現場の知見を組み合わせることでアジャイル(迅速)に小さな成功体験を積み上げ、カルチャーを変えていくことが長期的に大きな成果を生むと考えたからだ。まずは、現場の悩み、デジタルを使ってやってみたいことなどを聞いて回った。

そうした現場の声をまとめたのが、群馬製作所第2製造部の野沢佳宏氏だ。「現場にも、改善スピードをもっと上げたいといった強い意識がありました。でも、紙で記録して表計算ソフトで集計していたら、とてもスピードは上げられません」。

「改善活動に限界を感じている製造現場に、デジタルという新しい武器を持たせ、品質情報を可視化することがモノづくり革新の突破口になる」と確信した澤野氏らは、リッジラインズの支援を得ながら、モックアップをつくっては現場の意見を聞いてすぐに改良するアジャイルな手法で、Resumeの仕組みを構築していった。並行して群馬製作所の有志を集めてデータ活用の短期集中トレーニングも実施した。「教育による意識改革がモノづくり革新を実践する人材育成につながるからです」(澤野氏)。

田中氏が草の根活動を始めた当初から伴走してきたリッジラインズの西尾佳祐氏は、「体験価値を変えるところからバックキャスティングして、業務に無理なく組み込める仕組みのデザインとトレーニングといったモノづくり革新に、DX部門が現場に寄り添いながら取り組んでいるのがとても印象的でした」と語る。そして、「その活動を経営層が粘り強くサポートしたこともResumeの導入がこれだけ広がった要因だと思います」とつけ加える。

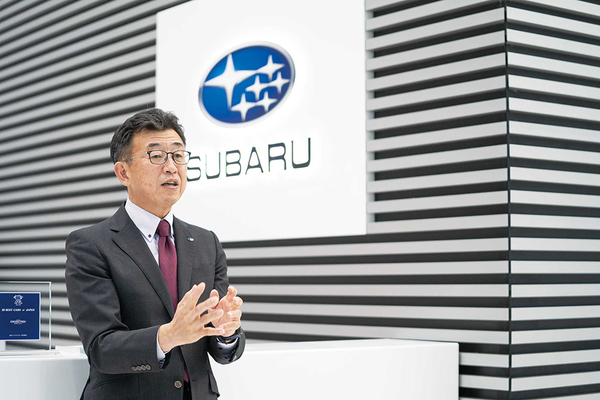

常務執行役員CCBO(最高コネクトビジネス責任者)

阿部一博氏

また、リッジラインズの小野敦史氏は、「スバルでは、ツールの導入など見えやすい成果で体裁を整えるのではなく、変革の意義を信じて確実な業務改革に重点を置いてきたからこそ、データ活用が浸透、定着してきたのだと思います。投資や経営方針などの後押しが噛み合ってきたいまは変革の臨界点にあり、ここから創出価値が飛躍的に高まる可能性があります」と述べる。

変革に取り組みながらも、成果が出ないことに焦っている現場リーダーも多いことだろう。そうした人たちにスバルの田中氏は次のようなエールを送る。「1度や2度の失敗があったり、1年や2年で成果が出なかったりしても諦めないことが肝心です。意志あるところに必ず道は開けます」。

Ridgelinez株式会社

〒100-6922 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング

URL:https://www.ridgelinez.com

HUMAN ∞ TRANSFORMATION

https://www.ridgelinez.com/hx/