-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

金融サービスアプリとしてスマッシュヒットを飛ばしている「りそなグループアプリ」は、りそなグループのデータ活用を大きく飛躍させる起爆剤となった。それは、りそなが本格化させている共創型オープンイノベーションの成果でもある。同グループが見据えるデジタル時代の金融サービスの姿について、りそなホールディングス執行役の川邉秀文氏と共創パートナーであるトランスコスモスの添谷航司氏に、CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」(カルテ)でりそなのデジタル活用戦略を支えるプレイドの大畑充史氏が聞いた。

「リテールNo.1」に向け顧客体験を変え、新たな価値を創造する

大畑 りそなグループは2015年にオムニチャネル戦略の推進をスタートしました。DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉が世間で一般化する以前のことで、世の中の動きに先んじて大きな意思決定をされたと受け止めています。こうしたプロジェクトを立ち上げた背景には、どういった課題感があったのでしょうか。

川邉 銀行の常識に囚われず、新しい金融サービス業を目指そうということで、2000年代に入ってから私たちはいろいろな業務改革に取り組んできました。平日の窓口営業時間を午後5時まで延長したり、ATMで取り扱いできない取引も伝票なし、印鑑なしで済ませられる「クイックナビ」を設置したりと、いま振り返ればDXに近い考え方で、新しいことに取り組むカルチャーがその当時からありました。

オムニチャネル戦略について議論し始めた頃の課題は、デジタルチャネルにおいてお客様との関係をきちんと構築できていない、お客様にとって最適な商品・サービスをお届けできていないのではないかということでした。すでにインターネットバンキングを始めていましたし、ウェブサイトやメール、電話など非対面のチャネルはいろいろあったのですが、それぞれのシステムが独立していたため、お客様の姿を解像度高くとらえることができていなかったのです。

Hidefumi Kawabe

りそなホールディングス

執行役 DX企画部副担当

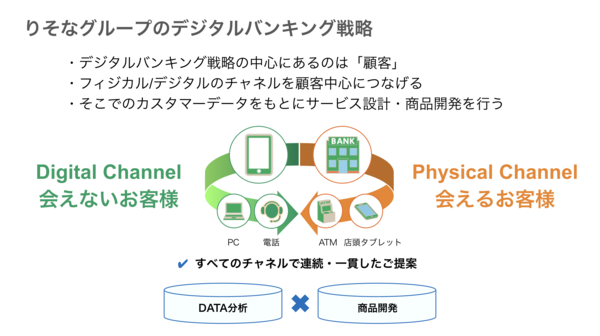

店頭窓口や渉外、ATMなどフィジカルなチャネルではお客様がよく見えているのに、デジタルチャネルになると、とたんにお客様が見えなくなってしまう。ここを改善して、物理的に会えないお客様とも関係をきちんと構築する。そのために、デジタルとフィジカルをつなげたオムニチャネル化を推進する必要がありました。

中心はあくまでもお客様です。フィジカルとデジタルでそれぞれ複数あるチャネルをお客様中心でつなげて、データを統合的に分析し、それに基づいてサービスの設計、商品開発を行う。それが私たちの目指す方向です。

大畑 りそなグループは、中堅・中小企業と個人向け金融サービス業として顧客や地域社会から最も支持される存在になる「リテールNo.1」という長期ビジョンを掲げています。その実現に向けて御社が考えているDX戦略とはどのようなものですか。

川邉 顧客体験を変え、お客様に新たな価値を提供する。その結果として、我々のコスト構造そのものを変える。それが、りそなグループが考えるDXです。どこまで行ってもお客様中心という考え方は、オムニチャネル戦略を始めた当時からまったく変わりません。

お客様の困り事や社会課題を起点として、デジタルとデータの活用、お客様や従業員などユーザー視点に徹したデザイン思考、そして異業種や外部パートナーとのオープンな共創を駆動力に、次世代のリテールサービスを実現することに取り組んでいます。

大畑 川邉さんはDX企画部に加えて、カスタマーサクセス部やデータサイエンス部も担当されています。このチーム編成の狙いは何ですか。

川邉 DXの企画、実行、検証をシームレスかつスピーディに行うためです。