-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

〈バード・ケトル〉の成功が教えること

たいていの人は、アメリカ人建築家マイケル・グレイブスのデザインによる、注ぎ口に小さなプラスチックの小鳥が止まっている円錐形の奇妙なやかんを目にしたことがあるだろう。

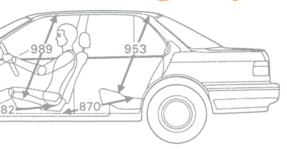

北イタリアの日用雑貨・家庭用品メーカーであるアレッシィが1985年に発表したこの〈9093アレッシィ・ホーブ・ケトル・ウィズ・バード〉(通称〈バード・ケトル〉)は、やかんとしては高額であるにもかかわらず、これまでにおよそ150万個も売れている。この〈バード・ケトル〉シリーズの成功は、おしゃれなデザインの製品を低価格で提供することで知られるアメリカの小売業、ターゲットの目を引いた。99年、同社はグレイブスに、〈バード・ケトル〉の廉価版を含め、新しい製品ラインのデザインを依頼している。

ターゲット製よりも価格が5倍も高いアレッシィの〈バード・ケトル〉はその後も、高い売上げを維持しているが、これはオリジナルならではの神秘性の証といえるだろう。オリジナルとコピーの両方が同じ人によってデザインされているというのも異例だが、この場合アレッシィ製であることに決定的な意味があるように思われる。

ターゲットのマーケティングによって、グレイブスはデザイン界のカリスマとなった。そして、影響力のある顧客たちは、アレッシィやこれと同じ志向のメーカーが提供する高い品質を認めており、〈バード・ケトル〉にも高い評価を与えている。

この製品の独自性、独特の趣、評判は、ミラノを拠点としながらも、世界中のさまざまな関係者や意見を取り込んだプロセスの賜物である。実際、このようなプロセスは単にデザインの領域にとどまるものではない。アレッシィや同様な志向のメーカーによって生み出されたプロセスが、まさしくイノベーションの原動力になっている。

ミラノはファッションとブランド品の最先端拠点として有名だが、このプロセスの立役者は芸術家や職人ではなくビジネスマンである。したがって、どこの国のどの消費財メーカーであっても、ほぼ例外なくこのプロセスを導入できるはすだ。

アレッシィ、照明器具メーカーのフロスとアルテミデ、家具メーカーのカルテル、これらの北イタリア企業は、ロンバルディア・デザイン・ネットワークに属している。これは、ロンバルディア地方にある、独特のデザイン特性を持った市場性の高い製品を開発している、日用雑貨・家庭用品メーカー同士が緩やかに結びついた企業集団である。

これらの企業は、デザイン業界で一般的な「技術プッシュ要因」(性能や機能の向上に伴ってデザインを変更する)、または「市場プル要因」(消費者の求める最新の機能やスタイルを提供するためにデザインを変更する)のどちらのルールにも従わない。

また、IBMやプロクター・アンド・ギャンブル、イーライリリーなどの企業が採用していることで知られているオープン・イノベーション手法も使っていない。すなわち、これら北イタリアの企業群は既存製品を改善するに当たって、プログラマーなどの匿名の作業者を大量に起用する手法を使うこともなければ、外部の企業や発明家などの特許を借りることもない。

また、最小限の努力で売上げを生み出そうともしなければ、自社が発見したものの市場性について専門知識に裏づけられた第三者の評価を仰いだりもしない。そんなことが、自社の開発努力に拍車をかけるとは思っていないのである。