-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

アステラス製薬は、ライフサイエンス企業として「財務」と「社会」、その両方のインパクトを包括的に可視化するという野心的なプロジェクトを、デロイト トーマツ コンサルティングの協力を得て進めてきた。その成果の一つとして、同社はこのほど、「保健医療へのアクセス向上」に関するプログラムの一部について、社会的インパクトを貨幣価値に換算し、公表した。

プロジェクトに携わったアステラス製薬の飯野伸吾氏、大室信太郎氏、加藤大輔氏、およびデロイト トーマツ コンサルティングの森田寛之氏、田中晴基氏が、社会的インパクトを定量化・貨幣価値換算する意義やその活用法について知見を披露する。

企業価値創造ストーリーを数値で補強するインパクト評価

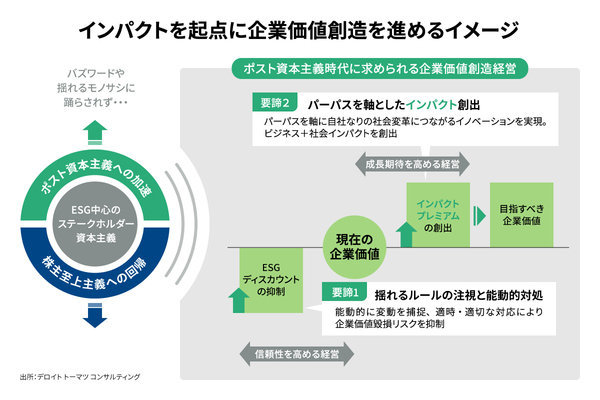

田中 2015年のパリ協定およびSDGs(持続可能な開発目標)の採択から10年が経ち、サステナビリティが大きな経営アジェンダになる中で、企業の財務価値だけにフォーカスするのではなく、企業活動がもたらす社会的インパクトにも着目し、評価すべきという考え方が広がりを見せています。

米国など一部の国を起点にESG(環境、社会、ガバナンス)バックラッシュと呼ばれる揺り戻しの動きも見られます。とはいえ、社会や環境に対して負のインパクトを与え続ける企業は、ステークホルダーからの共感を得られず、結果として長期的な企業価値を毀損するリスクがあります。このESGディスカウントは当然ながら抑制しなくてはならず、短期的な揺れは今後も予想されますが、ESG対応が引き続き重要なことに変わりはありません。

加えて、経営者にとって重要なのは、企業価値を守るだけでなく、投資家からの成長期待に応えることです。社会や環境にプラスの影響を与える企業活動を「正のインパクト」として定量化できれば、将来的な企業価値創造のストーリーに数字という裏付けを与えることができ、いわゆるインパクトプレミアムの創出を通じて、成長期待を高めることが可能になります。この正のインパクトを定量化する手段として、近年では「インパクト評価」に注目が集まっています。

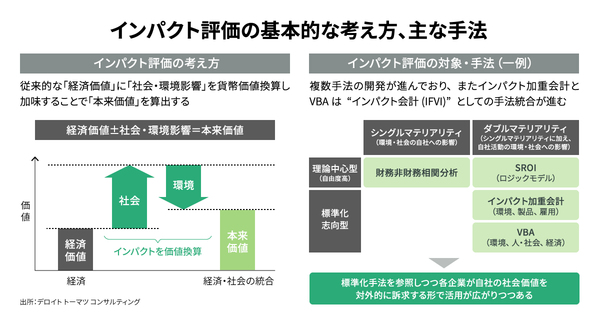

森田 インパクト評価はもともと、SROI(社会的投資収益率)という公共事業の投資リターンを測定する手法として発展してきましたが、評価項目や算定式などを事業ごとに定義する必要があり、企業がそのまま活用することは難しいものでした。

そこで、企業が共通して活用できるフレームワークとして、欧州ではVBA(Value Balancing Alliance)、米国ではハーバード・ビジネス・スクール(HBS)が中心となってIWA(インパクト加重会計)が開発されました。現在、この2つを「インパクト会計」というフレームワークに統合する作業が、IFVI(国際インパクト評価財団)という団体によって進められています。

こうしたフレームワークを使いながら、自社の独自性を織り込んだインパクト評価を行う日本企業も増えてきており、そのフロントランナーの一社がアステラス製薬さんです。

飯野 私たちアステラス製薬は革新的な医療ソリューションの持続的な創出を通じて、社会に貢献したいと考えています。革新的な医療ソリューションは、疾患の状態を大きく改善することで、患者さんやそのご家族を治療や介護から解放し、日常生活への早期復帰を可能にします。それが地域のヘルスケアシステム、国のヘルスケアシステム全体の負荷を減らすことにつながります。

つまり、ライフサイエンス企業としての当社のビジネスそのものが、財務インパクトだけでなく、社会的インパクトをもたらすことが、サステナビリティの潮流の中であらためて浮き彫りになったと私たちは痛感しています。

ただ、当社が事業活動を通じて創出している正のインパクトを、どうやって可視化し、すべてのステークホルダーに理解してもらえるようにするかが課題でした。そこで、実際に当社が行っているサステナビリティ活動をインパクト評価し、貨幣価値に換算するプロジェクトをスタートさせました。