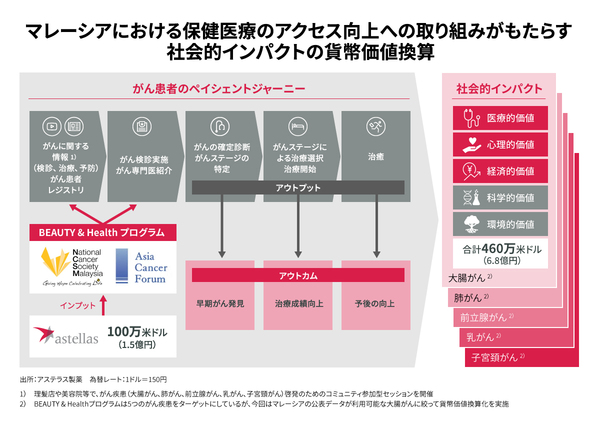

100万米ドルのインプットで、4.6倍の社会的インパクトを創出

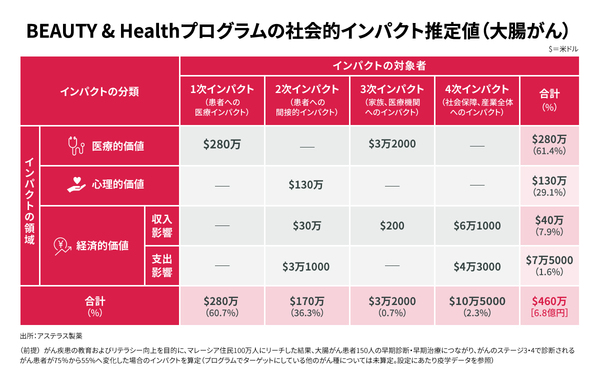

加藤 B&Hプログラムでは5種類のがん疾患を対象にリテラシー向上などに取り組んでいますが、そのうち大腸がんについてインパクトを貨幣価値換算したところ、100万米ドルのインプットに対して、がんの早期発見や治療成績向上、予後の改善といったアウトカムにより、460万米ドルの社会的インパクトを創出していることを明らかにできました。

どの項目をどうやって貨幣価値換算するのかが一番重要なポイントでしたが、ISPOR(国際医療経済・アウトカム研究学会)やNICE(英国国立医療技術評価機構)、医療産業政策研究所などが公表している評価項目を参照したほか、保健医療へのアクセスに特化したAccess to Health Frameworkも引用しました。

アステラス製薬

サステナビリティ部門 センターオブエクセレンスグループ サステナビリティスペシャリスト

評価項目を、インパクトの領域(医療的価値、心理的価値、経済的価値、科学的価値、環境的価値)とインパクトの対象者(患者、家族、医療機関、社会保障、産業全体)というマトリックスで網羅的に特定し、ライフサイエンス企業として必要なものを、まずロングリスト化しました。そのうえで、アステラス製薬としての戦略や中期経営計画に合わせて項目を絞り込んでミドルリスト化し、さらにB&Hプログラムに照らし合わせ、最終的には10項目のショートリストをつくり、それぞれの項目を貨幣価値に換算しました。

VBAやIWAなどのフレームワークも参照しましたが、アステラス製薬のAccess to Healthの活動に適用できる項目が少なく、利用可能なデータにも限りがあったため、既存のフレームワークを修正し、新たに作成する必要性がありました。

算定方法の信頼性と妥当性を担保するため、複数の算出フレームワークを検討し、さらに実行可能性を考慮したうえで、一つの算出式を選択しました。簡単に説明すると、「金額×期間×患者数」というロジックです。

Access to Healthのインパクト評価に取りかかる1年ほど前から、森田さんたちデロイト トーマツ コンサルティングのメンバーとの協働で、当社事業の社会的インパクトを貨幣価値換算するプロジェクトに取り組み始めていました。そのプロジェクトで積み上げた知見が、フレームワークや算出方法を考え出すうえで大いに役に立ちました。

森田 インパクト評価についてはまだ明確な国際標準やルールがなく、自社独自の“自由演技”の幅が残されています。それだけに、先述した通り既存フレームワークに沿った“規定演技”と自由演技のバランスが重要であり、自由演技に当たる項目については算定ロジックの妥当性を追求する必要があります。妥当性に疑義が生じるようなロジックでは、ESGディスカウントにつながることも考えられるからです。このバランスとロジックの妥当性について、アステラス製薬さんとの協働プロジェクトでは重点的に検討を重ねました。

加藤さんが触れられたように、インパクト算定に利用できる“データの壁”をどう乗り越えるかも大きなカギです。ロジックとして妥当であっても、算定に必要なデータが存在しない、もしくはデータの取得が困難というケースが多々あります。財務とは異なり、サステナビリティなど非財務活動については、データ取得が日々の業務に落とし込まれていないケースが多いという理由からです。今後、インパクト評価を継続的に行い、中長期的な企業価値向上を実現していくには、非財務データの取得を考慮した業務設計が欠かせません。