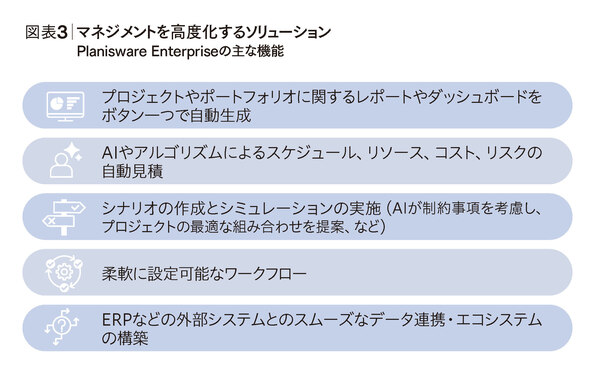

図表3のように「Planisware Enterprise」にはさまざまな機能が備わっているが、同社では、各業界のリーダー企業を含む顧客にヒアリングすることで、PPMのベストプラクティスを継続的に製品へ反映させている。まさにPPM専業ならではの強みだ。

PPM導入の5つのメリット、グローバル展開にも有効

欧米ではすでにかなり浸透しているPPMだが、残念ながら日本では、あまり認知されていないようだ。

しかし、タニエ氏は、日本でもプロジェクトエコノミーへの転換が進んでいくことを見越し、これからPPMのニーズが加速度的に高まっていくのではないかと予見する。

「日本企業は戦略や施策の実行力が強く、カイゼンに象徴される現場力もあります。ただし、急速に変化するビジネス環境にアジャイルに対応していく力は、欧米企業のように強くはありません。PPMは、それを強化するための手法として、多くの日本企業に受け入れられるはずです」(タニエ氏)

では、「Planisware Enterprise」を導入すると、日本企業はどんなメリットを得られるのか。

タニエ氏が挙げるのは、①戦略と実行の整合性が取れること、②キャパシティプランニングができること、③ポートフォリオの価値を最大化できること、④客観的な基準に基づく意思決定ができること、⑤一貫性のあるデータによって、コミュニケーションの透明性が図れること、の5つである。

まず、社内で動いているすべてのプロジェクトが可視化されれば、それらが戦略と合致しているのかどうか、という評価が容易になる。これによって、戦略と実行の整合性が取れるようになるのである。

次に、キャパシティプランニング。限られた資金やリソースを、どのプロジェクトに配分するのかという計画づくりができる。戦略とあまり関わりのないプロジェクトは中止または縮小し、そこに割かれていた資金やリソースを他のプロジェクトに回すといった見直しが可能となるわけだ。

また、各プロジェクトが生み出す価値を客観的に評価し、プロジェクトの組み合わせを最適化することで、ポートフォリオの価値を最大化することが可能となる。

客観的な基準に基づく意思決定とは、明確な評価観点に沿った意思決定ができるということである。どのプロジェクトを強化し、どのプロジェクトを中止・縮小すべきかという評価は、経営と現場、あるいは部署によって異なることも多いが、客観的な評価観点があれば、共通の評価ができるようになる。

さらに、「Planisware Enterprise」では、トップマネジメントからミドルマネジメント、現場の社員に至るまで、役職ごとにアクセス権限が付与される範囲は異なるものの、一貫性のあるデータが共有できる。

これによって、PPMに関する社内コミュニケーションの透明化が図れるのである。

これらの5つのメリットに加え、タニエ氏は「多くの日本企業が課題としているプロジェクトのグローバル化に対応できることも大きな利点だといえます」と語る。

今日では多くの日本企業がグローバルに事業を展開しており、国をまたぐプロジェクトも盛んに行われているが、言語や商習慣の壁によって、マネジメントが円滑に行われていないケースも多い。その点、「Planisware Enterprise」なら、マネジメントのための言語やプロセス、レポーティングが統一されるので、国内外すべての社員がスムーズに情報共有できるようになる。