期間が重なるプロジェクトが多数ある場合、経営資源を最適配分するためにどれを優先するかという意思決定が求められる。

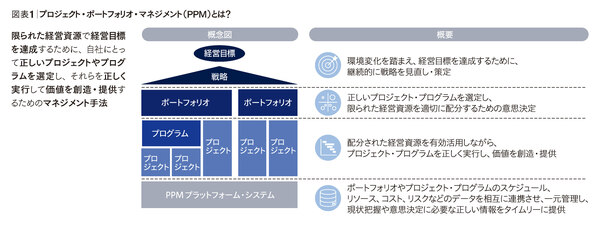

「プロジェクトの選定に当たっては、それがいかに『将来の利益や成長』につながるかを考慮するだけでなく、『戦略への整合性』『プロジェクト間のバランス』『組織のリソースに見合った適切なプロジェクトの数や質』の4つの観点から、適切な評価や優先順位づけを行う必要があります。一言で言えば、『正しいプロジェクトを選び、それらを正しく実行できる』仕組みが求められています」とタニエ氏は語る。それを可能にするマネジメント手法がPPMなのだ(図表1)。

プラニスウェアは、1996年にパリで創業。以来、30年近くにわたってPPM専業のソフトウェア企業として急成長を遂げたグローバル企業である。

「欧州や米国で事業を拡大し、14年前に日本法人を設立しました。当社のPPM製品である『Planisware Enterprise』の導入企業は世界中で700社以上に上り、日本でも製薬などのライフサイエンス分野をはじめとする数多くの企業にご採用いただいています」(タニエ氏)

関連データを連携させ一元管理、現状を瞬時に正しく可視化

「Planisware Enterprise」とは、具体的にどのようなツールなのか。その仕組みやメリットを説明しよう。

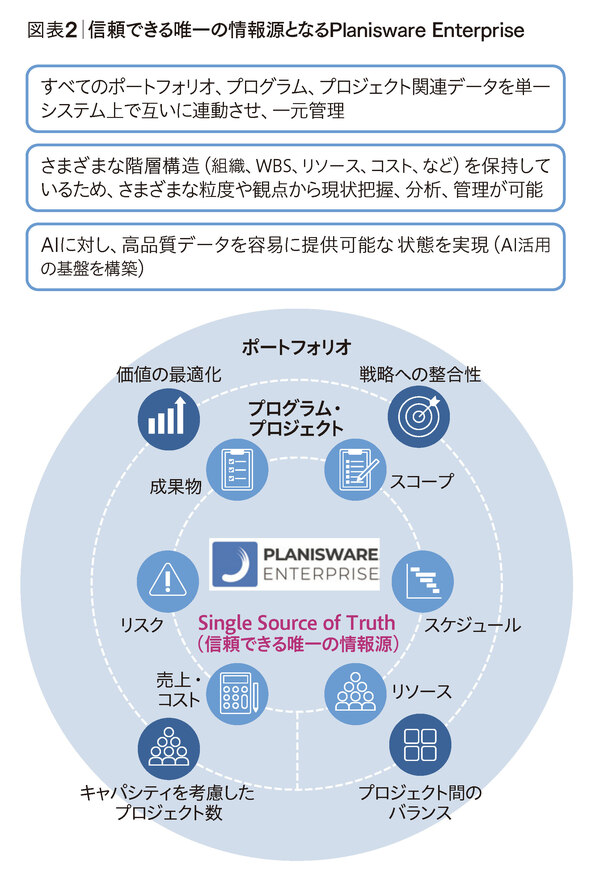

プロジェクトの評価や優先順位づけに当たって、重要となる主な情報は各プロジェクトのスケジュール、リソース、コスト、リスクである。「Planisware Enterprise」は、社内で立ち上がっているすべてのプロジェクトに関するこれら4種類のデータやその他のデータを互いに連携させ、一元管理できるのが大きな特徴だ。

「従来のプロジェクト管理ツールでは、4種類のデータが別々に管理されていることが多く、統合的な評価が困難でした。たとえば、資金などのコストはエクセル、リスクはパワーポイントやワード、スケジュールはスケジュール管理ソフトといったようにばらばらに管理されていて連動していないため、データを一元管理するのが難しかったのです。また、複数のプロジェクトを横断し、依存関係を把握したり、どのプロジェクトへ投資すべきかという判断・意思決定はより困難でした」(タニエ氏)

プロジェクトの数が限られていた時代は、このやり方でも何とかなったが、さまざまな環境変化に対応して膨大な数のプロジェクトを立ち上げる「プロジェクトエコノミー」時代においては、従来のやり方では限界がある。

「実際、従来のツールやソフトウェアでは、エクセルやワードファイルをメールに添付して何度もやり取りし、情報を収集・統合するなど、とても非効率な作業が行われており、その結果、ポートフォリオの見直しにも多大な時間を要します。変化に速やかに対応するには、俊敏で柔軟なプロジェクト・ポートフォリオの見直しが必要ですが、従来型の非効率なマネジメントが、それを妨げているのです」とタニエ氏は語る。

その点、「Planisware Enterprise」は、すべてのプロジェクトやポートフォリオに関するデータが連動して一元管理されるため、ポートフォリオの全体像から、プロジェクトごとの状況まで瞬時に可視化できる。しかも、高品質で信頼できるデータを確保できるので、AIによるデータ活用も容易になる(図表2)。

「『Planisware Enterprise』には、AIを含む最先端技術が採り入れられています。AIによる解析の精度を上げるには、学習するデータの質を高めることが肝心ですが、それを担保するデータ品質が保たれるので、実効性の高いPPMが可能となります」とタニエ氏は説明する。