-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

プレイド主催のカンファレンス「X DIVE」(クロスダイブ)のレポート第2弾となる本稿では、感動体験をパーパスに顧客に選ばれ続ける存在として成長する丸亀製麺のユースケースについてのセッションの模様をダイジェストでご紹介する。登壇したのは、トリドールホールディングス執行役員CMO(最高マーケティング責任者)兼丸亀製麺常務取締役マーケティング本部長の南雲克明氏と、丸亀製麺を支援するエモーションテック代表取締役の今西良光氏。このセッションでは、データと感性を融合させたマーケティングの核心に迫り、顧客を魅了する「感動体験」創造のメカニズムを解き明かした。

「繁盛」の法則と「五感」への訴求——感動体験の生命線

「このセッションは、『感動体験を生み出す秘訣』をテーマに進めていきたいと思います」。 モデレーターを務めるプレイドの金田拓也氏によるセッション開始の言葉に、会場の期待感が高まった。セッションの冒頭、トリドールホールディングス(HD)CMOで丸亀製麺マーケティング本部長を兼務する南雲克明氏は、世界約30の国と地域で2000店舗以上を展開するトリドールHDグループの中核事業「丸亀製麺」の感動体験創造論を、短いプレゼンテーションで紹介した。

南雲氏はまず、グローバルに事業を展開する中で見出した普遍的な法則について語り始めた。文化や嗜好が異なる国々でも、「『繁盛』には共通の法則がある」と言う。そして、その法則とは「“感動”を創造すること」だと断言した。

トリドールHDおよび丸亀製麺では、感動を「五感が揺さぶられ、本能が歓ぶ体験価値」と定義している。南雲氏によれば、感動には「みずから仕掛けていく感動」と、人とのエモーショナルな「つながりから生まれる感動」の2種類があるという。

この感動を創造するために、丸亀製麺が特にこだわっているのが「五感への訴求」「エンタテインメント性・驚き・ワクワク」「人の力」という3つの重要要素だ。この3要素の掛け合わせが、同社の事業展開の中心に据えられている。具体的には、国内860、海外を含めて約1200の全店舗「一軒一軒が製麺所」であり、手間暇を惜しまず「手づくり・できたてのおいしさ」を提供し、それを「人の力」で実現すること。これこそが、丸亀製麺の感動体験を創造する生命線なのだ。

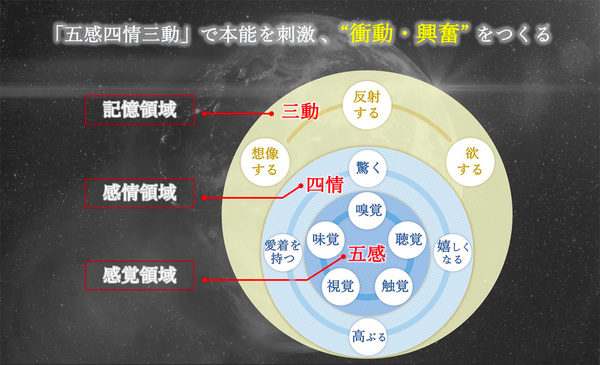

南雲氏は、「古来より飲食店は『舞台』であり、食はエンタテインメントである」と述べ、五感を通じた体験が脳に記憶として蓄積されるプロセスを重視していると語る。「五感は本能のスイッチ、入り口であり、五感への訴求は消費者の衝動や興奮を生み出し、人を魅了する重要なポイントである」という認識の下、同社では「五感四情三動」という独自のフレームワークを構築している。 これは、中心に「感覚領域」(五感)を置き、その周りを「感情領域」(四情:驚く、嬉しくなる、高ぶる、愛着を持つ)が、さらにその外側を「記憶領域」(三動:想像する、反射する、欲する)が取り囲むというものだ。 このフレームワークを意識し、店舗、コミュニケーション、クリエイティブ、商品のすべてにおいて本能を刺激し、「衝動と興奮」を生み出すことを追求しているのである。

この徹底したこだわりについて、エモーションテックの今西良光氏はこう尋ねた。「国内だけでも800店舗以上ある丸亀製麺が、難しい資格試験を突破した麺職人を全店に配置し、各店舗で麺から手づくりして、できたてを提供しているのは驚きです。ただ、オペレーションの観点から言うと、非効率な面もあるのではないですか」。これに対し、南雲氏は「そうですね。ただ、五感が揺さぶられ、本能が歓ぶ体験価値の創造を最優先していますので、あえて非効率性も受け入れています」と答えた。

その象徴的な例が、肉うどんだ。以前は大きな鍋で煮た肉をうどんに盛りつけていたが、「肉は焼きたてが一番おいしいし、お客様の目の前で焼くことで五感が刺激される」という発想から、注文ごとに焼き上げるスタイルに変更した。 手間はかかるが、顧客に喜んでもらえるという確信が、従業員の納得感につながったという。