勝率を高める「感性×データサイエンス」という両利きの経営

セッションの後半、南雲氏は「ビジネスの勝率を高めるには『感性×データサイエンス』が大事です」と述べ、議論を新たなフェーズへと進めた。丸亀製麺が現代の食におけるインサイトとして捉えているのは、「人の温もりを感じる食体験」と「驚きたい・ワクワクしたい」という2つの根源的な欲求だ。そして、このインサイトを起点にあらゆる事業・マーケティング活動を展開している。

「人の温もり」は、全店に麺職人を配置し、粉からうどんを手づくりするライブ感のある店舗体験によって具現化される。一方、「驚き・ワクワク」は、新しい商品との出会いやおいしい食べ方の発見、さらにはうどんをベースに開発したドーナツ「丸亀うどーなつ」のような、消費者の想像を超え予定調和を打ち破る革新的な商品によって提供される。

こうした感性主導の取り組みを、単なる思いつきで終わらせないのが丸亀製麺の強みだ。南雲氏は「当然ながらデータも徹底的に活用します」と語る。ブランディングやプロモーションが純粋想起や来店意向にどう結びついたか、それが差別化ポイント(POD)として認知され、実際の来店にどれだけ寄与したか。 さらには、広告や店舗を見て「おいしそう、食べたい」という衝動に基づいて来店した顧客の割合など、新規・既存顧客別に詳細な分析を行い、マーケティングの成功確率を高めているのだ。

トリドールホールディングス 執行役員 CMO(最高マーケティング責任者)

丸亀製麺 常務取締役マーケティング本部長

ただし、南雲氏は「データだけに頼っていると感動や驚きを生み出すことはできません」と釘を刺す。データの異常値や裏側から顧客の変化を察知するには、感性や現場の肌感覚が不可欠だという。「感性」で見出した仮説を「データサイエンス」で検証して再現性を高めると同時に、データサイエンスでさらに感性を磨き、仮説の精度を高める——。 この「感性」と「データサイエンス」の絶え間ない往還こそが、同社の競争優位の源泉となっている。

その好例が、大ヒット商品「丸亀うどーなつ」の開発秘話だ。実はこの商品、事前のテストマーケティングでは、求められる指標をクリアしていなかったという。しかし、南雲氏や丸亀製麺の山口寛社長らがテスト販売の現場に立ち、顧客の反応を観察する中で「価値や驚きが伝わればこの商品は絶対にいける」という確信を得て、商品化に踏み切った。金田氏が、「データで徹底的に可視化したうえで、感性で判断することもあるということですか」と確認すると、南雲氏は「データは大切だし、一定程度信用しますが、データだけでは想像を超えられないし、予定調和を崩せません」と応じた。

この一連の話を受け、今西氏は「トリドールHDは『二律両立』を掲げ、トレードオフではなくトレードオンを狙う戦略が非常にユニーク」と指摘。データと感性、効率と感動といった二項対立に陥るのではなく、それらを両立させることで、他社にはない価値を生み出していると分析した。

エモーションテック

代表取締役

EX向上がCXを牽引する。好循環を生む「スパイラルアップ構造」

丸亀製麺の価値創造において、もう一つの重要な柱が「人」の存在だ。南雲氏は「CX(顧客体験)向上のカギは、EX(従業員体験)にあると考えています」と明言し、その中心テーマが「内発化」(内発的に動機づけされた状態)であると語った。

同社が描くのは、従業員が仕事に対する「誇り」「安心感」「貢献実感」「つながり」を感じることで内発的に動機づけられ、幸福感(ハピネス)が高まるというサイクルだ。 これによるEXの向上が、離職率の低下につながる。それだけではない。「ハピネスが高い状態で働いている従業員が多いほど、お客様の感動の創造が増え、CXが向上し、業績も上がる」(南雲氏)。この「内発的サイクル」を構築することこそが、持続的な成長に欠かせないと考えているのだ。

そして、ここでも「感性×データサイエンス」のアプローチが貫かれている。2024年春からは、食事直後の顧客の感情を可視化する「感動スコア」を全店に導入。同時に、誇りや貢献実感といった指標を用いて約3万人の従業員一人ひとりの「ハピネス度」をスコア化する取り組みを7月から開始した。

興味深いのは、この「感動スコア」の活用法だ。南雲氏は「何か悪いところやお客様の評価が低いところを探すためではなく、『昨日のスコアはここがよかったね』というふうに、お互いをほめ合い、称賛するためのきっかけとして使っています」と説明する。アプリを通じて寄せられる「○○さんから、笑顔で声をかけられて嬉しかった」といった具体的なコメントを朝礼で共有し、皆でほめ称えることもある。 これが内発的動機につながっていく。

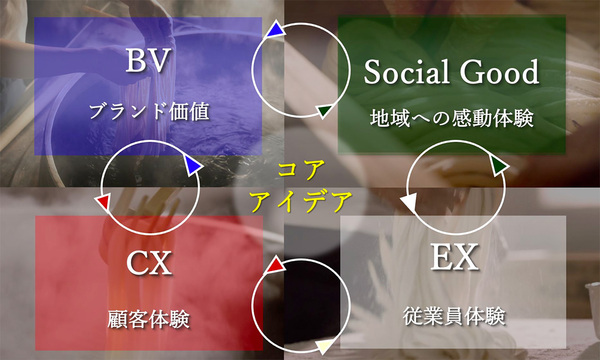

さらに近年、丸亀製麺はこのモデルに新たな次元を加えている。それが「ソーシャルグッド」(社会善、地域への感動体験)だ。EXがCXを高め、それがブランド価値(BV)の向上につながるだけでなく、従業員がソーシャルグッド、いわば地域への感動体験を創造することもBV向上に不可欠だと考えている。 全店に麺職人がいるという強みを活かし、地域で子ども向けの「うどん教室」を開催したり、従業員が子ども食堂を支援したりといった活動がそれに当たる。

2024年に実施された「わがまち釜揚げうどん」という企画も象徴的だ。各店舗の麺職人が考案した約600の商品アイデアの中から47品を選び、実際に商品化。自分たちのアイデアが形になることで従業員の誇りや一体感が高まり(EX)、顧客には新たな食の楽しみを提供し(CX)、地域食材を使った商品では地域生産者への貢献にもつながった(ソーシャルグッド)。このEX、CX、ソーシャルグッド、BVの「スパイラルアップ構造」こそ、同社が目指す価値創造モデルの全体像なのだ。

今西氏は、この構造が米ハーバード・ビジネス・スクールの教授らによって提唱された「サービスプロフィットチェーン」(SPC)の概念に通じると指摘しつつ、「SPCをさらに進化させ、感動やハピネスといった丸亀製麺らしい考え方を取り入れながら再定義し、ソーシャルグッドなど今日的な要素を組み込んでBV創造のメカニズムを構築している」と高く評価した。