“課題解決先進国”としての日本

グローバリゼーション、デジタライゼーション、そしてソーシャル。企業がどこまでその本質を理解できているのかは定かではないが、この3つが現代の経営に大きな影響を与える潮流となっている。そして、その三者の相乗によってコネクティビティが高まっている。コネクティビティは、人やモノをインターネットでつなげるというだけでなく、産業間のつながりや地理的なつながりも高め、言い換えれば、それらの壁を壊していく。あらゆる階層でつながった人やモノは思わぬ影響を与え合い、VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)の高い世界が訪れる。

その世界では、プラットフォームの胴元が勝つ。どのような環境においてもそもそも胴元は強いわけだが、その勝ち度合が高くなっている。たとえば、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)が現時点での勝者、勝ち方の手本とされる。日本では一部の機械部品などで「不可欠な」世界的標準を築く企業はあるが、ビジネスレベルでGAFAのような企業が生まれる気配はまだない。日本の市場が日本語を中心としている事情などから、世界のプラットフォームを創ることは現実的には難しいのかもしれないが、コネクティビティ=つながりにおいて、日本でもできる、日本だからできる勝ち方を模索しなければならない。それは決して、グローバルでの覇権を競う類いではなく、何らかのメッシュでの「ニッチ」を目指すものになろう。真にプラットフォームを獲るというのは並大抵ではない。

その日本の環境も端的に捉えておく。まず、極東の少資源国であることは変えがたい。資源の政治・経済・環境との関連は高まり、より深刻な課題になる。

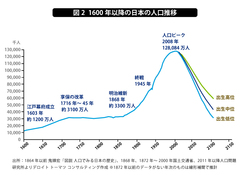

図2 1600年以降の日本の人口推移

そして、世界の潮流と逆行するのが人口動態である。日本の人口を長期で見ると、明治から倍増して2100年までに明治の水準に戻る曲線を描く(図2)。

日本がかつて成功してきたことは間違いない。それは諸先輩方の血の滲むような努力のお陰でもある。しかし、その成功は、さまざまな条件が奇跡的に組み合わさって形作られた数十年という「一瞬の」現象であり、成功要因も、実は外的環境によるところが大きかったとの認識を持ち、いつまでもこだわっていてはいけない。戦後という「マイナスからのスタートで“上しかない”状態」であったことだけでなく、有利な人口動態(人口ボーナス)、円安水準での為替レートの安定、安価な原油価格などは、すべて外部と比して相対的に有利であったにすぎない。人口をはじめとした外的・相対的要因に成功を頼れなくなったいま、日本をどのように捉えたらよいのだろうか。

GE(ゼネラル・エレクトリック)のジェフ・イメルトCEOは、「久しぶりに日本が面白くなってきた。日本はこれまで“課題先進国”といわれたが、これから『課題を先駆けて克服する課題解決先進国』になるだろう」と述べている(*)。もちろん、高齢化や過疎などの社会課題に世界に先駆けて直面することを主旨としているが、国としての生産性に重ねれば、そのような社会を抱える国として、どのような産業構造で未来に立ち向かうかが本質的な問いとなる。外からの力に追い立てられて慌てて始めるよりは、余力のあるうちに自ら新陳代謝を仕掛けたいものである。

* 「日本経済新聞」2014/11/29 朝刊「日本は『課題解決先進国』に 米GE・イメルト会長に聞く」

産業構造に“濃淡”をつける

日本の産業構造は、いわば「フルセット産業構造」である。フルセットで産業を持てる規模とケイパビリティがあり、極東の1億人を支えるためにはフルセットで持たざるを得なかった事情もある。これからもフルセット産業構造でいくのか、集中するのか。企業の「選択と集中」と同様に、集中することで国としての組織効率がよくなる、つまり生産性は高まるという考え方と、一方で、国としてリソースを分散しても、一定の産業を持っていなければ戦争や政治的対立が生じた際に危機を招くという考え方の間で揺れ動いている。

たとえば北欧諸国は林業からITへの産業構造シフトを国策として展開し、シンガポールはハブになることにフォーカスすると明言しているが、減少に転じたとはいえ1億人を抱える日本でそのレベルの絞り込みに踏み切るのは難しい。ただし、完全に捨てることはできなくても、強くすべきところ、維持にとどめるところの濃淡をもう少しはっきりさせ、強くすべきところにリソースを投入していく。デジタライゼーションが産業の垣根を溶かしている現代において、その括り方自体が難しくなってはいるが、複数事業を持つ企業が多数存在する構図ではなく、個社はある程度領域をフォーカスすることで強みを増し、そのような強い個がさまざまな産業分野に存在する棲み分け型のフルセット構造に転換していく必要があるのではないだろうか。

日本が集中すべき強み、グローバルで勝てる領域は、じっくり取り組む日本らしさの活きる産業であろう。時間をかけて開発する化学・素材、プロセス技術が活きる産業機器、微細を突き詰める電子部品、すり合わせ開発の重電系などが挙げられる。また、クール・ジャパンがどこまで続くかわからないものの、漫画やキャラクターなどのコンテンツもきらりと光るものはある。実際、村田製作所がAppleに微細技術やそれを確実に供給するオペレーショナル・エクセレンスを見出され、任天堂が関連会社で保有しているポケモンというキラーコンテンツが、元々はGoogleの社内スタートアップでingressという位置情報を使用したスマートフォンアプリの開発していたNiantic.lncに取り込まれてポケモンGOのヒットにつながり、新たな価値の創出に貢献している。