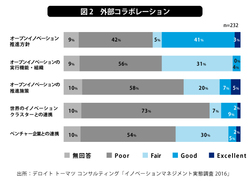

図2 外部コラボレーション

さらに、弊社の調査によると、オープン・イノベーション推進方針を充実化させている企業は半数を占めるが、実際に外部連携を積極的に行っている企業は依然として少ない(図2)。日本ではまだスローガン先行が強く、いまだに自前主義が根強く残っていると言えよう。

多くの日本企業に染みついた自前主義的な価値観を打破して、新たなパラダイムを構築するには何が必要なのだろうか。

「社会益創造」という軸を持つことが

オープン化の突破口になる

この課題を突破する解は、意外にも基本的かつ本質的なところに眠っている。それは、中長期的な時間軸に立って自社の存在意義を再定義すること、いわば目先の利害を超えて社会の中でどのような役割を果たすか、「社会益」に対してどう関わるかを明らかにすることである。

社会益を創造しようとすると、自社単独の投資や技術だけでは不足し、他の企業と共同で取り組まざるを得ない対象が明確になり、自社でできることと、他社と交わってすべきこととの境界線が明らかになる。「社会益」の創造、という理念に立ち返って自社の領域を定義することにより、オープンに取り組む領域が明確になり、共同投資によって投資負担が軽減され、クローズな領域に集中的に投資できるという経済的な好循環、いわば「個社益」につながってくる。

こうした理念を起点に、社会との関係性の中で自社の存在意義を定義するという発想は、他社との“つながり”が戦略上求められるデジタル化の時代だからこそ、従来に増してより意味があるものになるのだ。

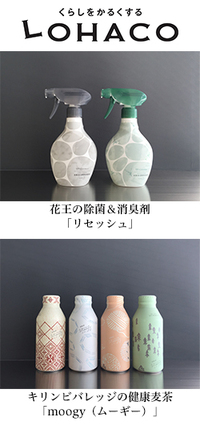

事例:LOHACO ECマーケティングラボ

社会益という共通理念の下に業界の異なる日本企業同士がオープンにつながっている事例として、「LOHACO ECマーケティングラボ」の取り組みがある。

LOHACOとは、ヤフーの協力の下、アスクルが運営しているBtoCインターネット通販サービスである。LOHACOは2014年に「LOHACO ECマーケティングラボ」(以下、ラボ)を開設し、ビッグデータを分析・活用し、新商品開発などの取り組みを始めた。ラボは、当初12社からスタートし、第2期の2015年は55社、第3期の2016年は約100社へと規模を拡大している。(*)

ラボでは、個人情報を除いた形で、購買データをメーカーの垣根を越えてオープンに共有している。それらのビッグデータを活用し、参加メーカーと共に商品開発した例として、「くらしに馴染む」をコンセプトにした商品がある。消費者にとってよいデザインとは「自宅に置いて馴染むもの」であることに着目した。そこでは、店頭を介さずに消費者に直接アプローチできるECの特性を活かした商品開発を行った。実際にその結果として、花王の除菌&消臭剤「リセッシュ ナチュラルストーンデザインボトル」や、キリンビバレッジの生姜とハーブを使った健康麦茶「moogy(ムーギー)」などが商品化され、LOHACOで販売されている(写真)。(*)

* アスクル プレスリリース「『LOHACO ECマーケティングラボ』、前期比約2倍の98社で第3期活動開始」(2016/4/25)

このように、ラボで提供される購買ビッグデータ分析を介して、メーカーは自社単独では接点を持つことができない幅広い生活者にアプローチし、購買行動への理解を深めることでインプットの質を高めることができる、いわば「オープンな価値創造型の新しいプラットフォーム」となっている。また、業種の垣根を越えて提案・開発・連携が加速され、新しい視点でマーケティングを行うことで、アウトプットの面においても生活者にとっての新たな付加価値を創造したといえる。