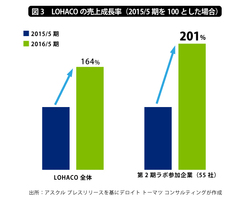

図3 LOHACOの売上成長率(2015/5期を100とした場合)

実際にラボを通した財務的な成果として、2016年度5月期、第2期参加企業55社のLOHACOにおける前期比売上成長率は201%であり、これはLOHACO全体の売上成長率(164%)を大きく超えており、成功モデルの兆しであるといえるだろう(図3)。

成功要因は「社会価値創造」という理念の共有

ラボが成功した要因はどこにあるのか。成功の根本要因の1つとして「中長期的な視点で社会に新たな価値を提供しよう」という理念が根底に流れていたことがある。

元来、LOHACOを運営しているアスクルは、「三面鏡経営」という経営理念を持ち、社会課題への対応の必要性を強く認識していた。「三面鏡経営」とは、最も重要なステークホルダーである「顧客」をベースにしたうえで、「資本市場(株主)」「従業員」「社会」の3つの価値に焦点を当て、これらの価値に対して自らの行動を常に照らし合わせ、中長期の視点から経営をする、というコンセプトである。

旧来、多くの日本企業は、近江商人の「三方よし」に代表されるような「自社(従業員含む)」「顧客」「社会」をはじめとするステークホルダーに意識を置いてきた。半面で、グローバル化の中で欧米企業に比べて収益性が低く、「三方」と株主とをどう両立させるかは積年の課題であった。ここでの三面鏡の理念は、顧客を前提に資本市場を含めたマルチステークホルダーを意識しながら個社益を追求するという点で、現代版の「三方よし」のコンセプトであるといってよい。

デジタル化による変化の速い時代においては、将来に対して「予測」以上に「意志」を持つことこそが重要である。志を同じくした企業同士が理念でつながることで、そこに価値のある社会益が生まれる。LOHACOには三面鏡経営という理念が根付いていたからこそ、「社会価値創造のために共創しよう」という意志が生まれ、異なる業種の企業とタッグを組むことができた。また、参加企業の立場からすると、ラボに根付く理念に共鳴したがゆえに、意欲的に取り組み、結果的に社会への新たな価値創造が実現できたのだ。

デジタル化時代だからこそ

日本的メンタリティを強みに変える

以上のように、社会益の創造という理念の下に存在意義を捉え直し、オープン・クローズの領域を戦略的に定義し、企業同士のつながりを高めることで生産性を向上させて、個社益につなげていくアプローチは、より多くの企業に今後求められるであろう。元来、日本企業の共同体志向が強く、社会価値重視のメンタリティが高い商慣習に根ざした風土では、この「社会益創造」を起点とするアプローチは“馴染む”はずである。

今後は、日本企業が潜在的に有している社会益のメンタリティを強みに変えて、グローバル化やデジタル化の時代を勝ち抜ける“つながり方”のビジネスモデルを構築すること、その実現の中心となる人材をつなげていくことで日本らしい生産性向上を果たすこと、それこそが今求められているのだ。