-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

取り残されるファイヤー・ウォールのこちら側

消費者の世界で、コミュニケーションに変革が起こっている。あらゆる情報がウェブを介して流通し、共有されるウェブ2.0時代には、これまでにない情報活用が可能になりつつある。たとえば、1日に100万件以上も生まれる消費者の日記から最新のトレンドを発見したり、自宅の周辺の評判の高いレストランを絞り込んで衛星写真の上にマッピングしてランチの行き先を決めたりと、さまざまなウェブ上のデータとサービスを組み合わせて情報活用を行うことが可能になっている。

しかし、このような高度なウェブを介した情報活用能力をビジネスに応用するという点では、企業組織内部の知識労働者は、現在までのところまだあまりその恩恵にあずかっていない。

その理由は、企業の情報システムの場合、セキュリティを確保するため、ネットワークの外部と内部を明確に切り分けるファイヤー・ウォールが存在するためである。言わば、インターネットの「あちら側」で起きているイノベーションが、ファイヤー・ウォールの「こちら側」では存分に活用できていない。

本稿では、ウェブ2.0技術を組織運営の視点から活用するうえで考慮すべき点について、また、それがワーク・スタイルと組織のあり方へどのようなインパクトを与えるのかについて考察する。

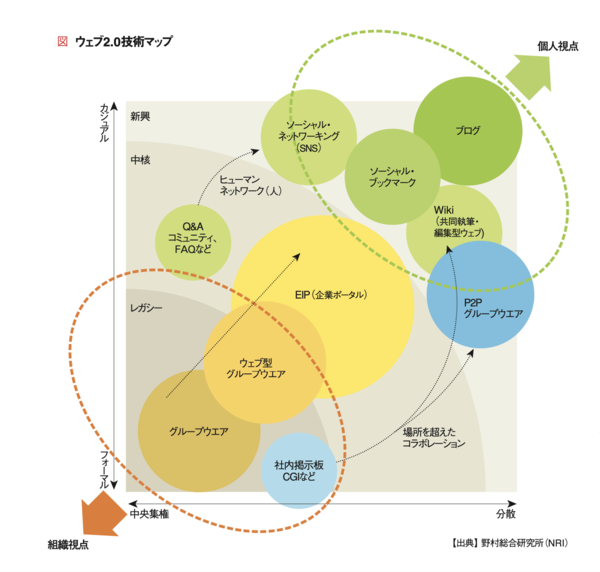

手始めに、インターネットで起こっている変化から見てみよう。インターネットでは、ブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)といった、新しいタイプのウェブ上の情報発信メディアやサービスを多くの消費者が利用し始めている(図「ウェブ2.0技術を組織内でどのように位置づけるか」を参照)。

ウェブ2.0技術を組織内でどのように位置づけるか

ウェブ2.0時代に登場したサービスをファイヤー・ウォールの「こちら側」に持ち込む際には、「既存の情報共有システムとは何が違うのか」を明確にすることが求められる。情報システム部門の立場からすると、二重投資にならないか、既存の情報共有システムの活用で対処できないかと考えるのが普通だからだ。

それぞれのツールの特徴と役割、位置づけを明確にすることで、従来の情報共有システムとの関係を整理すると、このような問いかけに対する回答も見えてくる。

既存の情報共有システムの代表格はグループウエアである。グループウエアをベースに、情報をより広く共有する仕組みとして企業内ポータルが利用されるようにもなってきた。

しかし、これらのツールは基本的には、情報システム部門が管理するもので、そこで共有される情報は定型化されたり、報告書スタイルになっていたりとある程度形式化されていた。

このため、これまでの情報共有システムは基本的には、「フォーマル」で「中央集権的」な仕組みであった。これまでのところ、個人的な情報の共有にITを使って組織的に支援をしていこうという取り組みはあまりなされてこなかった。

これに対して、ウェブ2.0の登場と共にインターネットの世界で拡大してきた情報共有の仕組みは、個人視点でのメディアであり、人と人を緩やかにつなげる特徴を持っている。

たとえば、以下のような、ウェブ2.0時代の代表的コラボレーション・サービスはきわめて個人の視点でつくられたサービスであり、人と人のつながりをつくる点が従来の仕組みにはない特徴である。従来の情報共有スタイルに比べ、「カジュアル」であり、「分散・水平的」な情報共有の仕組みとなっている。

・ブログ:ウェブ上に日誌(ログ)を残せるシステム。ウェブ上のログの集まりであるため、ウェブログの略から、ブログと呼ばれるようになった。日誌は個人の視点で自由に整理され、個人的な記録の集まりとなる。ブログの記事に第三者が感想などを書き込める機能(コメント)や、第三者が自分のブログへのリンクを参照元のブログに表示させ、共通の関心を持つ日誌を相互にリンクさせる仕組み(トラックバック)があり、こうした機能が活用されると、ボトムアップ的にコミュニティが組織されていく。

・Wiki:だれもが自由に書き換えることができるウェブページを実現する技術の一つ。特別なソフトウエアや技術的な知識がなくても、他者がつくったウェブページの内容を変更できる。〈ウィキペディア〉がその代表例であり、ほかにも共同執筆の用途で活用されている。

・SNS:「自分がだれとだれを知っているか」を登録することで、自分が直接知らない人との社会的なつながり(ソーシャル・ネットワーク)を発見することができるサービス。人脈をたどると思わぬ人とつながっていたり、直接の知り合いよりも弱いつながりでつながっている人との協力が価値を生むという社会学的な研究が、その背景にある。

・ソーシャル・ブックマーク:自分の関心のあるウェブページのブックマークをウェブ上に登録することができるサービス。ウェブ上で自分の関心を第三者と共有することで、自分と同じ情報に関心を持っている人はだれか、その人はほかにどのような情報に関心を持っているかがわかる。

従来の情報共有の仕組みと、ウェブ2.0的な情報共有の仕組みとを、「共有される情報がカジュアルであるか、フォーマルであるか」「情報は中央集権的に管理されているか、分散して管理されているか」という2つの軸から整理すると、それぞれの違いが鮮明になる(図「ウェブ2.0技術マップ」を参照)。

これらは、どちらかがどちらかを代替するというものではなく、共に足りない部分を補う役割を果たすものとなっている。

たとえば新しい携帯電話やコンピュータの購入を検討する時に、自分が求める商品をすでに購入した人の体験談や製品に対する評価を、〈アマゾン・ドットコム〉や〈価格ドットコム〉のようなユーザー・レビューを提供するサイトで簡単に見つけることができるようになった。その結果、購入前から店舗の店員顔負けの詳しい商品知識を身につけ、賢い選択をする消費者が増えている。

また、自分が購入した家電やパソコンなどの使い方がわからなかったり故障したりした場合にも、対処法をまとめたウェブサイトや、過去に同様のトラブルに見舞われたほかの消費者が実際にどのように問題を解決したのかを〈グーグル〉などの検索エンジンを介して簡単に見つけることができる。

より深い情報を知りたかったり質問をしたければ、消費者同士で質問と回答をして助け合うQ&Aサイトや、同好の士が集うウェブ上のコミュニティに参加して意見交換を行ったりすることで、他人の生々しい体験から学ぶことができる。