-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

戦略が正しいだけでは、高業績は実現できない

思わず手が出そうな製品、バラ色のビジョン、明確な事業戦略等々──。これらを手に、あなたは新規事業をスタートさせようとしている。優秀な人材を雇い入れ、主要なサプライヤーや販売代理店との連携も準備万端である。優良顧客を対象とした販促キャンペーンもすでに開始している。後は、期待どおりの果実を実らす組織をつくればよい。

ところが、いざ走らせてみると、調子はいま一つである。各支店長たちに起業家精神が欠けているのだ。ぬるま湯に浸り切り、顧客対応の鈍さは目に余るほどだ。しかも、事業拠点を複数抱えている大口顧客との取引には、部門の壁を超えた連携が欠かせないというのに、なかなか思うようにいかない。意思決定はバラバラで、上市にかかる時間も予想以上に長い。膨らんだコストがどんどん利益を食いつぶしていく。

そこであなたは、こんな疑問を抱き始める。「重要ポストの人選を誤ったのだろうか」

人選だけの問題ではない。組織全体を蝕む問題でもある。

このような「実践がお粗末なために、せっかくの戦略が台無しになった」という類の話はどこにでも転がっている。その失敗の裏には、原因とおぼしき事柄、失敗の張本人らしき社員が多数見受けられる。しかし、この手の話に身に覚えがある向きは、「組織設計そのものに失敗の原因があるのかもしれない」と疑ってみたことがあるだろうか。具体的には、戦略のカギを握る職務が、事業の潜在力を十分引き出せるように設計されているかどうかである。答えがノーならば、十中八九、失敗は避けがたい。

本稿では、行動志向型のフレームワークを用いて、高業績の実現に資する職務設計の方法について説明する。

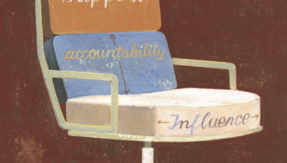

基本的な論点は単純明快だ。つまり、事業の潜在力を最大限引き出すには、社員一人ひとりのレベルにおいて経営資源の需要と供給が一致することが望ましい。しかも、個々の職能部門や事業部でも、また会社全体でも、同じく経営資源の需給が均衡していなければならない。単純に聞こえるかもしれないが、そのとおりなのだ。ただし、このような需給の一致に必要な要因と、その要因を操る方法について、あなたが心得ていればの話だが──。