DIとDXの比重を変えながら

ビジネスモデルを進化させる

DIとDXの違いを理解したうえで、はたして自社の各事業がいま取り組むべきはどちらなのか。「DIの先にDXあり、DXの先にDIあり。DIとDXは一定程度、交互に進むものです。DIをやり切った企業は、しかるべきタイミングでDXに舵を切ります。DXを実行したらそれで終わりではなく、新たなビジネスモデルを磨き上げる次のDIプロセスが始まります。つまり、DIとDXを繰り返し、スパイラルアップしていくイメージです」と、則武氏は説明する。

「DIの先にDXあり」とはどういうことか。先のダイキンの例に基づいて考えてみよう。コト売りのAaaSに転換する前は、モノ売り型のビジネスモデルの枠内においてデジタルを活用して、各要素を高度化させるDIのフェーズがあったはずだ。

確かに空調機器を売っているが、空調機器の運転状況を遠隔から監視・制御できる保守サービスを展開したり、子会社のダイキンエアテクノが持つ空調機器の運転データを活用するノウハウによって施設ごとに最適な運用管理を提案したりしてきた。機が熟して、新たなビジネスモデルに転換するだけのケイパビリティ(組織的能力)が整ったところで、DXにシフトしていったのである。

一方、DXを形にできた企業には、その後、新たに築き上げたビジネスモデルの要素を高度化させていくDIのフェーズが待っている。これが「DXの先にDIあり」である。たとえば、料理宅配のUber EATS(ウーバーイーツ)は、もともとのビジネスモデルがDXそのものであるが、現在はそのビジネスモデルを磨くことに注力している。クラウド型のモバイルPOSレジとシステム連携することで、オーダー情報やメニュー情報の管理といったデリバリー業務のオペレーションを効率化したり、機械学習プラットフォームを活用して、リードタイム(調理・配達に要する時間)の予測精度向上にもつなげている。

「つまるところ、『デジタル技術で企業を変革する』とは、企業が営むそれぞれの事業において、DIとDXの比重を変えながら、ビジネスモデルをそれぞれ進化させ続けていく取り組みであり、“終わりなき旅”であるとも言えます」と則武氏は語る。

小峰氏は、「まずはITシステムをモダナイズして、コストを削減し、余った資金をDXに投資するという話をよく聞きますが、事業によってはそれを待っていると競争力が劣化してしまいます。事業の特性や競争環境などを注視しながら、会社全体としてはDIとDXを同時並行で進めるべきなのです」と補足する。

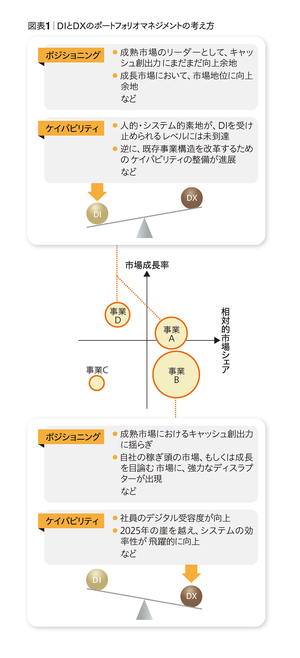

経営層にとって肝要なのは、自社が展開するそれぞれの事業について、DIとDX、どちらに向かってアクセルを踏むかを見極め、その方向に沿った経営資源の投下を行うことだ。アクセルを踏む方向は、「ポジショニング」と「ケイパビリティ」の観点から見極めることができる(図表1)。

たとえば、DIに比重を置く場合のポジショニングには、成熟市場のリーダーとしてキャッシュ創出力に向上の余地があるケースや、成長市場において市場地位向上の余地があるケースなどがある。ケイパビリティの観点では、人的・システム的素地がDIを受け止めるレベルには未到達のケースなどは、DIに比重を置くべきである。

DXに比重を置く場合のポジショニングには、成熟市場においてキャッシュ創出力にかげりが出てきている、あるいは自社の稼ぎ頭の市場に強力なディスラプターが出現しているケースなどがある。ケイパビリティの観点では、社員のデジタル受容度の向上や、いわゆる「2025年の崖」の克服が成し遂げられているのであれば、DXへ比重を置く好機だ。

「すべての事業がDIに偏っていると、市場の変化に対応した新事業創造への取り組みがおろそかになるので、DIとDXは一定程度混ざっていたほうがいい。DIからDXへの変化、さらにはDXからDIへの変化も含めて、DIとDXをポートフォリオマネジメントすることが重要です」(則武氏)

ケイパビリティ獲得に向け

DIを成し遂げる

デジタル変革の本質はDIとDXのポートフォリオマネジメントにあると言えるが、日本ではほとんどの企業がポートフォリオマネジメントをする段階には至っていないという。なぜなら、多くの企業において、DIの取り組みすらおぼつかない状況にあり、DXに挑むためのケイパビリティが備わっていないからだ。

「ポートフォリオマネジメントをする段階に入るために、まずはDIをやり遂げ、DXに必要なケイパビリティを獲得するべきです」と、則武氏は強調する。

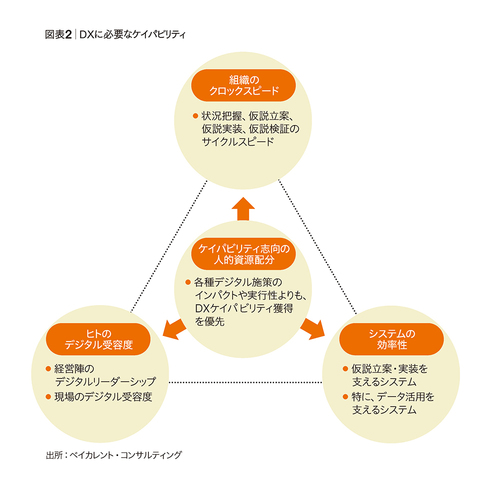

DXに必要なケイパビリティは、以下の4つである(図表2を参照)。

(1)ヒトのデジタル受容度

デジタル受容度とは、デジタルを活用した取り組みに対する抵抗感の低さや、デジタルリテラシーの高さと言い換えてもいい。経営層から現場まで全階層のデジタル受容度を高めることが、デジタル変革の実現には不可欠だ。デジタル受容度が低いと、経営層が変革に向けて旗を振ったとしても、現場がついてこない。また、仮に実行に移せたとしても、関わる人のデジタルリテラシーが低ければ、施策が十分な効果を上げることは難しい。

(2)システムの効率性

デジタル施策に関する「4つのプロセス(状況把握、仮説立案、仮説実装、仮説検証)」を、情報システムを通じていかに効率よくできるか。特に、データアクセス、データ分析、分析結果のアクションへの展開の効率性が重要であり、それは情報システムのアーキテクチャーに大きく左右される。システムの効率性が低いと、既存施策のスピード向上が見込めない。加えて、新しい施策を展開する際のスピードとコストにもマイナス影響が出てしまう。「DXで実現する新たなビジネスモデルは、データ活用が肝要であり、データ周りを中心としたシステムの効率性は欠かせません」(小峰氏)。

(3)組織のクロックスピード

ヒトのデジタル受容度とシステムの効率性によって決まってくる、デジタル施策の「4つのプロセス」のスピードが重要である。DXで狙う市場は当然、ライバルも狙っており、組織のクロックスピードの遅さは、競争劣位の主因となる。

(4)ケイパビリティ志向の人的資源配分

各種デジタル施策に人的資源を配分していく際、施策のインパクトや実行性よりも、デジタル人材づくりや組織のデジタル受容度向上を優先する考え方である。「DIとDXを進めるうえで、最大のボトルネックになるのは人材です。ヒトづくりを優先したほうが、デジタル変革の推進力は指数関数的に上昇していきます」(則武氏)。

これら4つのケイパビリティは、DIをやり切る中で培われていく。

たとえば、デジタル受容度を上げるには、経営層が2つのリーダーシップを発揮する必要がある。1つは「トランザクショナル(取引・交換型)リーダーシップ」で、アメとムチによる管理と言ってもいい。もう1つは「トランスフォーメーショナル(変革型)リーダーシップ」であり、ビジョンやカリスマ性、知的刺激などに基づくリーダーシップである。DIに取り組む中で、経営層の2つのリーダーシップの発揮の仕方が固まっていくと同時に、現場ではDIを通じてデジタルへの理解が進み、その効果を実感する中でデジタル受容度が向上していく。

次にシステムの効率性。DIをやり切るうえでは、「4つのプロセス」を支えるシステムの整備や、その背後にあるシステムアーキテクチャーの刷新が欠かせない。言い換えれば、DIをやり切れば、システムの効率性は備わってくる。

組織のクロックスピードについても、DIの過程で、「4つのプロセス」を何度も回し、試行錯誤を繰り返していくことで、加速していく。

最後に、ケイパビリティ志向の人的資源配分だが、組織としてこれを決断するのは難しいものである。この難しい決断を苦しみながら積み重ねることで、資源配分の考え方について、組織内のコンセンサスを得ていくことができる。

「4つのケイパビリティはいずれも大切ですが、やはり三角形の真ん中に位置する、人的資源配分が最も難しいと言えます。それは、デジタル・IT人材の多くをアウトソーシングに依存する日本企業ならではの難しさでもありますが、そこを脱却しない限り、4つのケイパビリティを底上げすることは難しいでしょう」(小峰氏)

一方、この人的資源配分について、ユニークな取り組みも出てきている。

「これまではデジタル部門とIT部門、事業部門がそれぞれ独立独歩で、動きが分断されていましたが、最近ではデジタル部門とIT部門の融合も見られるようになりました。デジタル部門と各事業部門のデジタル推進担当者、IT部門の人材を1つの人材プールとして管理し、人的資源を再配分する動きです。その目的は、DXに必要なケイパビリティの獲得を優先的に行うことにあります」(則武氏)

デジタル変革に悩む経営層は、まずはDIをやり切って、4つのケイパビリティを獲得することが早道と言えそうだ。その先に、必ずやDXへの道が開けてくるだろう。

株式会社ベイカレント・コンサルティング

〒105-6309

東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー9階

TEL:03-5501-0151

URL:https://www.baycurrent.co.jp/