──現在は、コロナ禍という危機の真っただ中にありますが、この危機をバネとして変革への気運が高まると思いますか。

たしかに危機的状況は、変革を進め、イノベーションを加速させる好機であり、それは歴史が証明しています。その意味で、いまの日本は大きな変革にチャレンジするまたとないチャンスを迎えていると言えます。

ただ、そこで留意していただきたいのは、単に欧米のやり方をカット&ペーストするのではなく、いまの日本の事業環境や労働環境をよく理解したうえで、日本ならではの変革を推し進めていくことです。

たとえば、人材マネジメントもDXの重要なテーマの一つです。いま伝統的なメンバーシップ型雇用から欧米型のジョブ型雇用への転換が盛んに議論されていますが、これはデジタルを使わなくてもできる話です。

むしろ、デジタルを使って真の働き方改革を進めるなら、一人ひとりの従業員がどの時間帯に、どこで働けば最も生産性が上がるのかを真剣に考えることです。それは一人ひとりのライフスタイルやバイオリズムによっても異なりますが、それらを見極める部分をテクノロジーでサポートすることで、各自の能力を最大限引き出せる、その人に合った働き方を実現できるようになるはずです。

「変革創出企業」としての3つの存在意義

──日本ならではのDXを推し進めるために、Ridgelinezが出せる強みは何ですか。

当社は「変革創出企業」として2020年1月に設立され、同年4月から事業を始めました。私たちに歴史はありませんが、変革を生み出すために発足した組織として、当初から人材の多様性を意識しており、それを強みにしていきたいと考えています。

よく言われるとおり、多様性はイノベーション創出の土壌となります。当社に集まった人材は、外部から企業変革を支援してきた人、企業内部で変革をリードしてきた人、あるいは戦略立案に強い人、テクノロジーの実装に強い人など、出身業界も違えば、培ってきたスキルや経験もさまざまです。

そういう多様な人材が、クライアント企業と多面的な共創を行い、日本ならではのDXを創出していくのが当社のミッションです。必要に応じて、各業界や専門分野で豊富な実績を持つパートナーとも積極的に協業していきます。

DX支援にあたって、Ridgelinezの存在意義は3つあると私は考えています。1つ目は、すべての変⾰を「⼈」を起点に発想すること。変革に挑むのも人なら、変革の先にある未来を生きるのも人です。

DXというとテクノロジーに目を向けがちですが、経営のアジェンダはむしろ人に移っているというのが私たちの認識です。テクノロジーが進むほど、それを使う人の役割がどんどん重要になっていくからです。

2つ目は、企業の変⾰に挑むチェンジリーダーをエンド・トゥ・エンドで⽀え抜くということです。変革とは目指すべき未来に向かって、高い山の頂を目指すようなものです。私たちは、チェンジリーダーが山の麓から頂にたどりつくまでを一貫して支えます。

そして、3つ目は「⼈」と「チェンジリーダー」をつなぐということです。変革は一人で成し遂げられるものではありません。企業のチェンジリーダーと従業員、顧客、取引先やパートナー企業などさまざまなステークホルダーがお互いを理解し、それぞれの意識と行動がつながることで大きな変革が達成されます。人とチェンジリーダーをつなぎ、誰もが見たことのない景色を生み出すことを私たちは目指します。

具体的には、戦略策定からビジネスモデル・ソリューション設計、業務プロセス・アーキテクチャー設計、オペレーションシステム開発、戦略実⾏、そしてエコシステムの構築・運⽤まで、変⾰のプロセスをワンストップで⽀援します。それを担うのが3つの領域のエキスパートです。

業界事情を十分に把握したうえで、課題の構造化、変革の戦略的なターゲット設定を経営陣と一緒に考えていく「Industry DX Strategy Consultant」、設定した課題に沿って豊富なドメイン知識を基に具体的なソリューションを考案する「DX Competency Consultant」、実装をイメージした具体的な技術を提案したり、アジャイルにプロトタイプを開発したりする「DX Technology Consultant」。これらのエキスパートたちがプロジェクトごとにチームを組成し、ワンストップで変革をサポートします。

特に実装をイメージしてDX Competency Consultantが提案するところは、当社のユニークさであり、半年から1年の短期間でお客様が変化を実感できる仕組みを提案していきます。

変革の本質を見誤ってはいけない

──日本企業のDXが立ち遅れているのは、IT部門やITベンダーのスキルシフトが進んでいないからだという指摘もあります。

「DXを進めたいけれど、どこから手を付ければいいのかわからない」という声をよく聞きますが、IT部門の人に聞いてもその答えは出てきません。IT部門は社内のビジネスサービス部門であり、ユーザーは各事業部門です。事業部門が何を変えるかという優先順位を決めない限り、IT部門が勝手に動くことはできないのです。したがって、優先順位付けは事業部門の責任者やCxOなどが担い、そのうえでIT部門と議論を行うべきです。

見誤ってはいけないのは、変革の本質です。私は、「変革をテクノロジーでサポートするのがDXだ」と言っています。重きを置くべきはD(デジタル)ではなく、むしろX(トランスフォーメーション、変革)です。

デジタルにばかり注⼒していては何も変⾰できません。デジタル技術はトランスフォーメーションを実現するための手段に過ぎないことを忘れないでください。業務プロセスや戦略の⽴て⽅、⼈材マネジメントのあり⽅といったアナログな部分を変⾰しない限り、DXは前に進まないのです。

──CDO(最高デジタル責任者)を任命する企業が増えていますが、その役割はどうあるべきなのでしょうか。

CDOはCEOの直属とすべきですが、DXのリーダーは必ずしもCDOではありません。事業そのものを変革するならそのリーダーは事業責任者あるいはCEOであり、人事制度の変革であればCHRO(最高人事責任者)、管理会計の考え方やマネジメントポリシーの変革であればCFO(最高財務責任者)であるべきです。

トランスフォーメーションにおける教訓や知見を組織的に蓄積する役目を担うのがCDOであり、DXに関するナレッジマネジメントの要として、CDOは存在すべきです。

──最後に、「DX実践」を可能にするポイントについて教えてください。

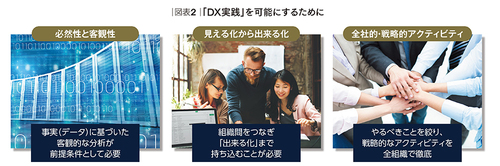

ポイントは3つあります。1つ目は、「必然性と客観性」で、事実(データ)に基づいた客観的な分析がDX実践の前提条件となります。なぜ変えるのか、何を変えるのかを全員が納得して変革に取り組むためには、データで客観性を担保する必要性があるからです。

しかし、データを可視化するだけでは、何も変わりません。そこで重要になるのが2つ目の「“見える化”から“できる化”」です。客観的な分析に基づいて、どう変革すればいいのかという仮説を立て、それを組織のみんなで肉付けし、検証していくのです。見える化をできる化まで持ち込み、人々の行動が変わらなければ変革とは言えません。

そして3つ目が、「全社的・戦略的アクティビティ」です。1つの事業やオペレーションを変えると、それに伴って変えなければいけないことが次々と出てきます。現場レベルにおいては、それが数十個、数百個になることも珍しくありません。数十個、数百個それぞれについて細かい話をしていると、変数が多すぎて、現場は収拾がつかなくなります。

ですから、なぜ変えるのか、何を変えるのか、その結果何を狙っているのかということを社内にきちんと伝えたうえで、やるべきことを絞り、戦略的なアクティビティを全組織で徹底して行うことが必要です。

変⾰とは、いままでのビジネスそのものや仕事のプロセスを変えることですから、やりたくないと思う人もいます。そうした抵抗勢力を巻き込むためにも、組織のみんながワクワクし、元気になるようなビジョンが不可欠です。活力を持った組織が⾃律的に動き、一人ひとりの行動が変わっていくことがDXを成功へと導きます。

DXを通じて、従来とはまったく違うケイパビリティを持った会社に⽣まれ変わりたいと考える企業を、私たちは全力で支援していきます。

Ridgelinez株式会社

〒100-6922

東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング

URL:https://www.ridgelinez.com