価値共創の背景にある

2つのメガトレンド

いまなぜ「価値共創リーダーシップ」が求められているのか。背景にあるのは、デジタル化とステークホルダー資本主義というメガトレンドです。

デジタルテクノロジーの進化によって、企業を取り巻く環境は大きく変化しました。この変化への対応は、まず企業内の業務プロセス変革という形で始まりました。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やIoT、クラウド、AI(人工知能)といったデジタルテクノロジーを活用し、企業内の業務効率化が進みました。

デジタルの導入が進むといままで見えなかったデータが見えるようになり、調達、生産、エンジニアリング、マーケティング、販売といったそれぞれのプロセスで可視化が進みます。それによって、企業内に留まっていた変革の領域が、調達先や顧客を含むバリューチェーン全体へと広がっていきます。

バリューチェーン全体の変革や新たな顧客体験の構築を実現するためには、デジタルを実装する領域やデータを活用する領域を企業の枠を超えて広げていく必要があり、それにつれて変革領域がいちだんと拡大していく。そういうサイクルが生まれます。そのサイクルの中で経営の意思決定も高度化していき、業務プロセス変革から始まったデジタル化への対応が、バリューチェーン全体を巻き込んだビジネスモデル変革や新たな市場の創出といった高次元のDX(デジタル・トランスフォーメーション)へと発展します。

ここまで変革領域が拡大すると、関わるプレーヤーやステークホルダーの数も、そして生み出される価値の大きさも、社内業務改革の比ではありません。そこでは、必然的に「価値共創リーダーシップ」が求められるのです。

ステークホルダー資本主義についても、同じことがいえます。これは株主価値だけを追求する経営から、顧客や従業員、取引先、社会、さらには地球環境や自然の生態系、そして次の世代など、幅広いステークホルダーの価値を重視する経営へとパラダイムシフトさせていく大きな変革です。

脱炭素一つを例に取っても、一社だけで成しえないことは容易に理解できるはずです。自社だけが温室効果ガス(GHG)排出量を減らしても、調達する原材料を製造する工場や電力を供給する発電所が化石燃料を大量に使っていたら、カーボンニュートラルを達成することはできません。物を循環・再利用することで廃棄物を減らすサーキュラーエコノミーや、より安全・快適で環境負荷が少ないスマートシティも同様で、さまざまなステークホルダーをファシリテートすると同時にオーケストレートして社会的価値を創出する「価値共創リーダーシップ」がなくては、実現はおぼつかないのです。

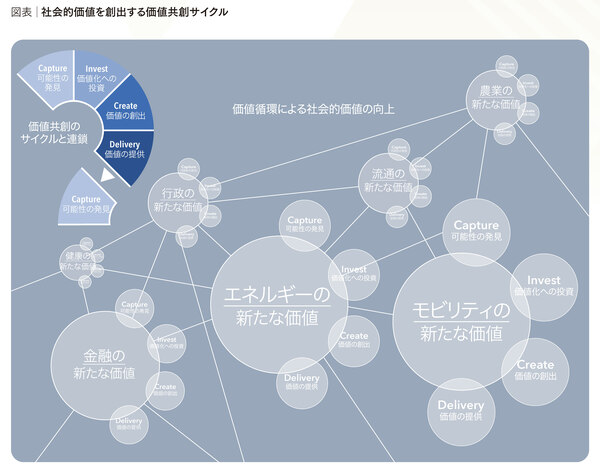

冒頭で、企業は環境に適応する生き物だと述べました。その前提として、社会や文明が環境変化に適応できなくては、生き残っていくことはできません。古来、環境変化に適応できず、姿を消した文明は数知れません。消えていった文明と同じ轍を踏まないために、私たちはいま行政、金融、モビリティ、エネルギー、人々の健康などあらゆる領域で、図表に示したような「可能性の発見」「価値化への投資」「価値の創出」「価値の提供」という価値共創のサイクルを構築する必要があります。そして、それぞれの領域で生み出された価値が有機的に結合し、新たな価値を創出することで、社会的価値全体を高めていくのです。